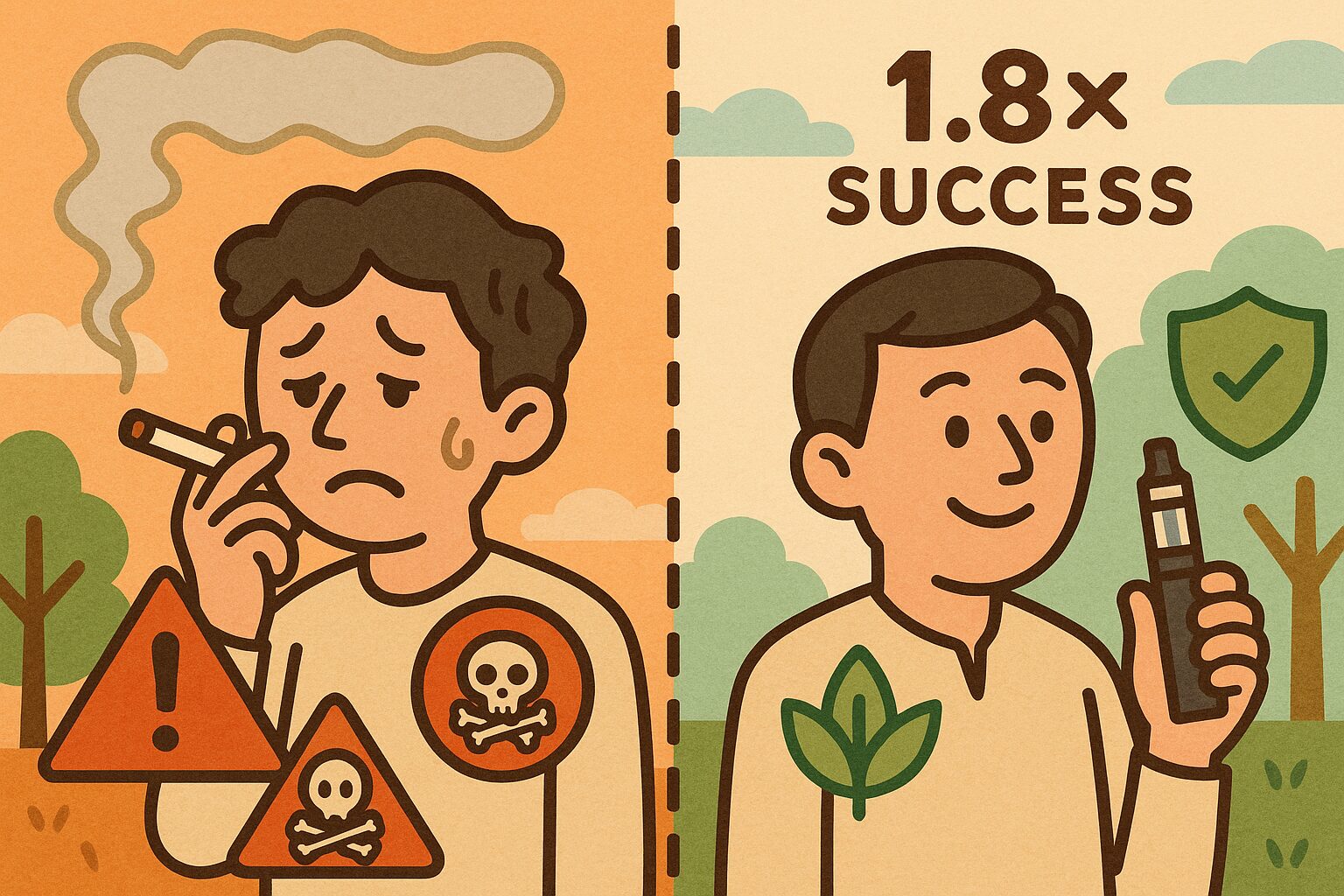

結論「電子タバコの併用で、紙巻きタバコの禁煙成功率は約1.8倍に」

要注意!!電子タバコ=禁煙‐これはこの研究のみでの“限定的な定義”です

この記事はこんな方におすすめ

✅患者に「電子タバコに変えたから大丈夫」と言われてモヤモヤしている医療者の方

✅禁煙支援を行う保健師・看護師・薬剤師・公衆衛生関係者

✅依存症支援や精神保健の現場で、タバコ問題に向き合っている方

✅紙巻きタバコと電子タバコの“違い”をデータで理解したいすべての人

時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ

🔴疑問:電子タバコは、本当に禁煙に役立つのでしょうか?

🟡結果:ニコチン入り電子タバコを使った人は、使わなかった人より禁煙成功率が約1.8倍に。

🟢注意:ただしニコチン依存が続いている可能性があり、「本当の禁煙」とは言い切れない結果も。

🔵対象:スイスで行われた1,246人の成人喫煙者を対象にしたランダム化比較試験(RCT)

はじめに

皆さん、こんにちは!

私は現役の臨床医です。

診察の中で禁煙を勧めると、「電子タバコに変えたので、もう大丈夫です!」と胸を張って言う患者さんがいます。

たしかに紙巻きタバコよりはマシ…そう思わなくもないのですが、電子タバコの長期的な影響はまだ不明ですし、ニコチン依存が続く限り安心とは言えません。

だからこそ私は、電子タバコであっても“タバコ”として扱い、きっぱり禁煙を勧めています。

今回紹介するのは、そんな現場の感覚とは少し違うアプローチを取った研究です。

「紙巻きタバコをやめること」を禁煙と定義し、電子タバコへの切り替えによる効果を検証したという、やや尖った設計。

けれどその内容は、世界最高峰の医学誌 The New England Journal of Medicine(NEJM)に掲載され、高く評価されています。

この研究は、禁煙支援のあり方に新たな視点を与えてくれるかもしれません。

今回はその中身を、わかりやすく解説していきます。

自己紹介

こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。

海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、

生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。

日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

今回読んだ論文

“Electronic Nicotine-Delivery Systems for Smoking Cessation”

(電子タバコは禁煙に役立つのか?:ランダム化比較試験による検証)

N Engl J Med. 2024 Feb 15;390(7):601-610.

PMID: 38354139 DOI: 10.1056/NEJMoa2308815

掲載雑誌:The New England Journal of Medicine(ニューイングランド医学雑誌)【アメリカ】 2024年2月

研究の目的

この研究の目的は、電子タバコが紙巻きタバコの禁煙に本当に役立つのか?を明らかにすることです。

禁煙補助として電子タバコを使用する人が増えている一方で、これまでの研究には大きな限界がありました。

たとえば、参加者が自己選択で電子タバコを使っていたり、比較対象が明確でなかったりと、科学的な検証としての信頼性に欠けるものが多かったのです。

そのため本研究では、実際に喫煙者をランダムにグループ分けし、電子タバコを使ったグループと使わないグループで「禁煙できた人の割合」に違いがあるかを厳密に比較しました。

また、参加者全員に禁煙支援カウンセリングを提供することで、現実的な医療現場に近い条件での検証を目指しています。

なぜ今このテーマが重要なのか?

著者らが強調しているのは、電子タバコが広く普及している今、明確なエビデンス(科学的根拠)に基づいて政策や医療支援を考える必要があるという点です。

喫煙が世界的な健康課題である以上、「効果があるのかどうか分からないまま」電子タバコが広がっていくことは、防ぐべきリスクとされています。

研究の対象者と背景

この研究は、スイス国内の5つの医療センターで実施されました。

対象となったのは以下のような特徴を持つ成人喫煙者です:

・18歳以上の男女

・過去12ヶ月間に1日5本以上の紙巻きタバコを吸っていた人

・今後3ヶ月以内に禁煙を希望している人

最終的に登録されたのは1,246人で、年齢は平均45歳。女性の割合は約46%と、性別・年齢におおむねバランスが取れています。

いずれの参加者も自発的に禁煙したいという動機があることが条件であり、現実的な医療現場に近い参加者像と言えます。

使用された電子タバコのタイプについて

この研究で使われたのは、ニコチンを含むリキッドを蒸気にして吸う“ベイプ型”電子タバコです。

日本で普及している加熱式タバコ(例:IQOSやgloなど)とはまったく異なる製品であり、

見た目や構造、仕組みも異なります。

・ベイプ型は、ペン状やカートリッジ式で、液体ニコチンを加熱して吸引

・加熱式は、タバコ葉を含むスティックを加熱して吸う仕組み

日本人にもこの結果は当てはまる?

この研究の参加者はスイス人ですが、喫煙習慣やニコチン依存に関する心理的な側面は、国や人種にかかわらず共通点があります。

そのため、禁煙支援の考え方や方向性は日本人にとっても参考になります。

ただし注意点として、日本ではニコチン入りのベイプ型電子タバコは国内販売が制限されており、使用環境が大きく異なるため、

この研究の結果を日本の状況にそのまま適用するには慎重な検討が必要です。

研究の手法と分析の概要

この研究は、スイスの5つの医療機関で行われたランダム化比較試験(RCT)です。

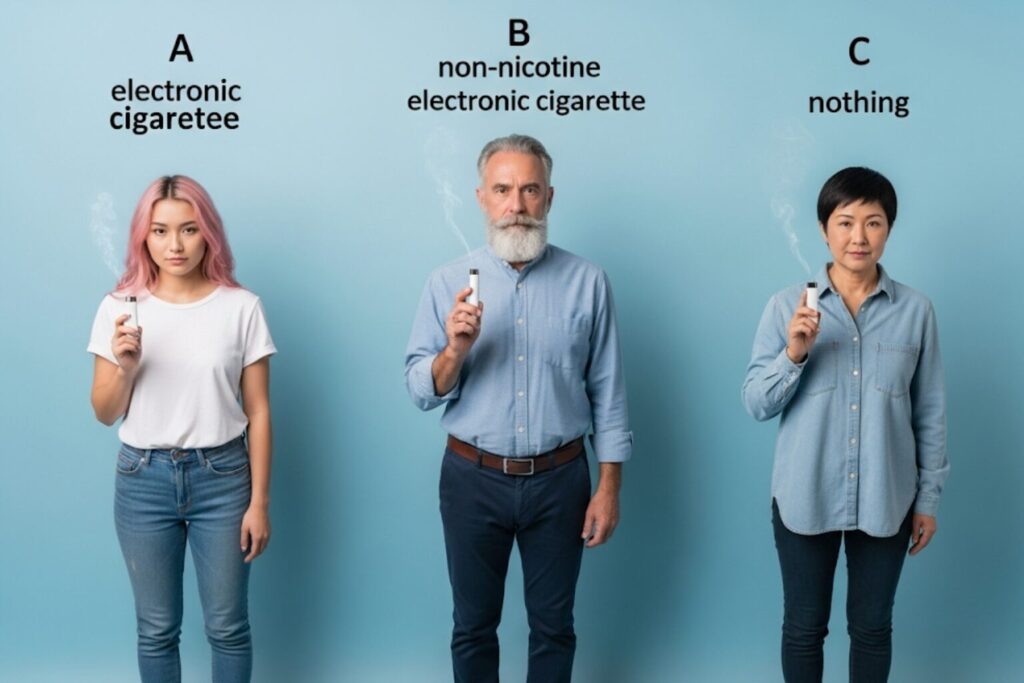

対象となる1,246人の喫煙者はランダムに3つのグループに分けられ、以下の方法で12ヶ月間追跡されました:

・A群:ニコチン入り電子タバコ(3.5%)+禁煙カウンセリング

・B群:ニコチンなし電子タバコ+禁煙カウンセリング

・C群:電子タバコなし(行動支援カウンセリングのみ)

いずれのグループも、標準化された禁煙支援プログラム(最大6回のカウンセリング)を受ける点は共通です。

そのうえで「電子タバコの有無」「ニコチンの有無」がどう作用するかを厳密に比較しました。

このように、この研究は「現実的な禁煙支援の一歩」として設計された試験であり、

臨床現場とは視点が異なるが、実践的なヒントを多く含んでいるとも言える内容です。

重要:この研究で使われた「禁煙」の定義にご注意ください

この研究での「禁煙成功」とは、“紙巻きタバコを吸っていないこと”を意味しています。

つまり、電子タバコを使い続けていても「禁煙できた」と判定される設計になっています。

このような定義が採用された背景には、以下のような理由があります:

・紙巻きタバコは燃焼によりタールや一酸化炭素など多くの有害物質を発生させるため、まず最優先でやめるべき対象とされている

・「完全なニコチン断ち」は困難な場合もあり、現実的な目標として“まずは害を減らす(harm reduction)”ことが重視された

・呼気中一酸化炭素や尿中アナバシンなど、評価に使われた指標は紙巻きタバコには反応するが、電子タバコには反応しにくいという技術的制約もあった

このように、研究目的に合わせて「紙巻きタバコからの脱却」に限定した禁煙定義を採用したことは、意図的かつ現実的な戦略と言えるでしょう。

臨床の医療現場での禁煙の定義は?

一方で、医療現場において私たちが重視するのは、ニコチン依存からの解放です。

電子タバコの多くには依然としてニコチンが含まれており、形を変えた依存が続いている可能性が高いことから、

臨床的には「真の禁煙」とは見なしません。

さらに、電子タバコの長期的な健康リスクについては、現時点ではまだ明らかになっていません。

そのため私は、電子タバコも紙巻きタバコと同等のリスクを想定して慎重に対応すべきと考えています。

研究結果:ニコチン入り電子タバコは、紙巻きタバコをやめる助けになる

結果から言えば、

「ニコチン入り電子タバコ」を使ったグループ(A群)で、最も多くの人が紙巻きタバコをやめることに成功していました。

12ヶ月後の時点で「紙巻きタバコを完全に吸っていなかった人」の割合は以下の通りです

| グループ | 条件 | 禁煙成功率(12ヶ月後) |

| A群 | ニコチン入り電子タバコ+支援 | 28.9% |

| B群 | ニコチンなし電子タバコ+支援 | 16.3% |

| C群 | カウンセリングのみ(対照群) | 16.1% |

ニコチン入り電子タバコを使ったA群では、他のグループよりも約1.8倍の禁煙成功率という、統計的にも有意な差が見られました(P<0.001)。

一度禁煙に成功した後、再び喫煙してしまうケースもありますが、電子タバコを併用したA群では、こうした「再喫煙率」も他の群より低い傾向が見られました。

また、ニコチンを含まない電子タバコを使ったB群では、禁煙成功率は対照群(C群)とほぼ変わらず、16%前後にとどまりました。

つまり、「ニコチンのない電子タバコ」では、禁煙の効果がほとんどなかったという結果です。

この点からも、単なる“吸ってる感覚”だけでは禁煙の助けにはならず、ニコチンの置き換え作用が重要な役割を果たしていると考えられます。

ただし、陰性所見もあります

・電子タバコを途中でやめた人(離脱者)も多く、とくにA群では「もう吸わなくていい」と途中でやめたケースも多数報告されています。

・電子タバコによって“完全な禁煙”(ニコチン依存からの解放)になった人の割合は明記されておらず、依存の継続は評価されていません。

結果の信頼性は?

・追跡率は91%以上と非常に高く、バイオマーカー(呼気中CO・尿中アナバシン)を用いた客観的な評価も行われている。

・研究デザインとしての信頼性は非常に高いと評価できます。

なお、12ヶ月後も電子タバコを継続使用していた人は全体の約半数にとどまり、とくにニコチンなしのグループでは使用継続率がさらに低下していました。

また、有害事象の発生率には大きな差はなく、深刻な健康被害は報告されていませんでしたが、あくまで短期的な観察結果であることに注意が必要です。

研究の結論

この論文の著者たちは、次のように結論づけています:

ニコチン入り電子タバコとカウンセリングを組み合わせることで、紙巻きタバコの禁煙率は有意に向上した

つまり、医療現場での禁煙支援の一つの手段として、電子タバコの使用を含めた段階的アプローチ(harm reduction)も有効である、という立場です。

ただし、「電子タバコ=完全に安全」「ニコチン断ちに成功した」と言えるわけではない、という前提は著者も明記しています。

【礼次郎の考察とまとめ】

この論文は、世界における禁煙の“現実的な一歩”を示した、非常に意欲的で価値ある研究だと思います。

ニコチン入り電子タバコを使った人の方が、紙巻きタバコをやめやすかった——

これは間違いなく注目すべき結果です。

でも、医療現場で患者さんと向き合う私たちから見ると、「本当にそれでいいのか?」という問いは常に残ります。

タバコの怖さは、ニコチンという“依存”の力にあるからです。

たとえ紙巻きから電子へ変わっても、依存が続いているかぎり、それは“卒業”ではなく“停学”かもしれない。

ニコチン依存がある限りすぐに“復学”する可能性は常にある。

そしてもうひとつ。

歴史の浅い電子タバコの長期的な健康リスクは、まだわかっていません。

現時点では、「安全」と言い切れる材料がない以上、私はやはり紙巻きと同等に扱うようにしています。

患者さんを守るためにも、慎重すぎるくらいがちょうどいいと思っています。

この研究から私たちが学べることは、

「禁煙をあきらめないための選択肢は増えてきた」という前向きな事実です。

けれども同時に、「禁煙」という言葉の本当の意味を、患者さんと一緒に丁寧に考えていく姿勢も大切だと感じます。

締めのひとこと

“とりあえずやめる”——それでも、立派な一歩です

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。

これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。

本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。

記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。

コメント