結論「尿酸値には「プリン体制限」だけじゃ足りない?実は「男性」「睡眠不足」「乳・豆製品の不足」──この3つが、あなたの尿酸値に深く関係している可能性があるのです。」

この記事はこんな方におすすめ

✅尿酸値が高いと健康診断で言われたことがある

✅痛風や高尿酸血症を予防したい

✅生活習慣を見直したいが何から始めるか悩んでいる

✅医学論文に基づいた信頼できる情報を知りたい

時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ

🔴疑問:「プリン体」以外に、尿酸値に影響する要因ってあるの?

🟡結果:男性・睡眠不足・乳製品や豆製品の摂取不足が、高尿酸血症の独立したリスク因子と判明(2年間で約29%が発症)

🟢教訓: 睡眠をしっかり取り、牛乳や豆製品を普段の食事に加えることが予防につながります。

🔵対象:中国・広州市の成人1万人超を2年間追跡した研究。日本人にも参考になる結果です。

はじめに

皆さん、こんにちは!

「尿酸値が高いと、プリン体の多い食べ物やお酒を控えるように言われる」──そんな話、耳にしたことはありませんか?

医師としてわたしも、高尿酸血症についてはこれまで「肉やアルコールの摂りすぎが原因」という説明が中心だと思っていました。

ですが最近、1万人以上を2年間追跡した大規模な研究を読んで、ちょっと意外な事実に出会いました。

なんと「睡眠時間」や「乳製品・豆製品の摂取」といった、これまであまり注目されてこなかった生活習慣も、高尿酸のリスクと関係していたのです。

今回ご紹介するのは、アメリカの医学雑誌『Medicine』に掲載されたこの研究の内容です。

「高尿酸になりにくい生活」って、実は想像よりずっと身近なことから始められるのかもしれません。ぜひ最後までお読みください。

自己紹介

こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。

海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、

生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。

日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

今回読んだ論文

“A study on the correlation between hyperuricemia and lifestyle and dietary habits”

(高尿酸血症と生活習慣・食習慣の関連に関する研究)

Medicine (Baltimore). 2025 Jan 31;104(5):e41399.

PMID: 39889152 DOI: 10.1097/MD.0000000000041399

掲載雑誌:Medicine(医学)【アメリカ】 2025年1月

研究の目的

この研究では、「普段の食事や生活習慣が、将来の尿酸値にどのくらい影響するのか?」という疑問に答えることを目的としていました。

というのも、近年、中国では生活スタイルの変化が進み、肉類や乳製品の摂取が増えたことで、高尿酸血症の患者が年々増えています。

ですが、「どの習慣がリスクを高め、どれが予防につながるのか?」については、これまで科学的に詳しく検証されていませんでした。

そこで今回、実際の住民を対象に2年間にわたり追跡調査を行い、「どんな生活をしている人が高尿酸になりやすいのか?」を明らかにしようとしたのです。

研究の対象者と背景

この研究は、中国・広州市にある健康診断センターにて、2018年に健診を受けた10,883人の成人を対象に行われました。

対象者は全員、調査開始時点で高尿酸血症ではなかった人たちです。

年齢層は22歳〜87歳(平均48.5歳)で、男女比は男性が約6割。

2年間にわたって生活習慣や食生活を追跡した結果、3,156人(約28.9%)が新たに高尿酸血症を発症しました。

中国では近年、食生活の欧米化が進み、肉類や乳製品の摂取が増えています。

その変化が尿酸値にどう影響しているのかを、大規模な実データから明らかにしようとしたのがこの研究です。

この研究の対象は中国の都市部に住む成人ですが、日本と同様にアジア人であり、生活様式の変化も似ています。

よって、日本人にとっても参考になる可能性は高いと考えられます。

ただし、食習慣の細かな違いや遺伝的背景はあるため、今後は日本国内での類似研究も望まれます。

研究の手法と分析の概要

この研究は「観察研究(前向きコホート研究)」に分類されます。

研究者は、健康診断時点で高尿酸でなかった対象者に対して以下のようなデータを収集しました:

・基本情報:年齢、性別

・食習慣:乳製品・豆製品・高脂肪食品・揚げ物・喫煙・飲酒・糖分の多い飲料などの摂取頻度

・生活習慣:運動習慣、睡眠時間、ストレスレベル、事故や疾患歴

・血液検査:尿酸値(UA)を2年後に再検査

尿酸値が、男性で420μmol/L以上、女性で357μmol/L以上だった場合を高尿酸血症と定義しました。

分析方法は以下の通りです:

・ロジスティック回帰分析:高尿酸血症を発症するリスクに影響する因子を統計的に評価

・t検定・スピアマン相関:尿酸値の変化量と各要因の関係を評価

・線形回帰分析:尿酸値がどのような傾向で変化するかをモデル化

【補足:各種用語】

観察研究(前向きコホート研究)

対象者を時間をかけて追跡し、どんな生活習慣が将来的に病気と関係するかを調べる方法です。治療や介入は行わず、自然な変化を記録する点が特徴です。

ロジスティック回帰分析

「なる or ならない」といった結果(この場合は高尿酸かどうか)を、複数の要因から予測する分析方法です。要因ごとに「リスクを高めるか/減らすか」が数値で示されます。

線形回帰

ある要因が増えるほど、別の変数(今回の場合は尿酸値)がどれくらい増減するかを予測する手法です。

研究結果:どんな生活習慣が「高尿酸血症」と関係しているのか?

この研究では、睡眠・食事・飲酒・喫煙・運動・ストレスなど、日常のさまざまな生活習慣が、2年後の尿酸値の上昇とどう関わっているのかを検証しました。

その結果、以下の項目が高尿酸血症との関連があることがわかりました:

関連が「あった」生活習慣(リスクを高める or 予防する)

| 生活習慣 | 尿酸値との関係 |

| 睡眠時間が短い | 高尿酸のリスクが上昇する |

| 乳製品・豆製品の摂取が少ない | 摂らない人の方がリスクが高い |

| 男性である | 女性よりも高尿酸になりやすい |

このうち特に注目されたのが、睡眠と乳製品・豆製品の摂取です。

これらは一般的な健康指導ではあまり強調されることのない要素ですが、今回の研究では、はっきりと尿酸値との関係が示されました。

関連が「なかった」生活習慣(尿酸値に有意な影響を与えなかった)

逆に、調査したにもかかわらず、明確な関係が見られなかった生活習慣もありました:

| 調べた項目 | 結果 |

| 揚げ物や燻製食品の摂取頻度 | 関連なし(影響が見られなかった) |

| 糖分を多く含む飲み物の摂取頻度 | 関連なし(意外にもリスクではない) |

| 喫煙・飲酒の頻度 | 関連なし(本研究では有意差なし) |

| 野菜の摂取量 | 関連なし(差が見られなかった) |

| 運動習慣・ストレスの程度 | 関連なし(尿酸値とは無関係) |

「揚げ物」「砂糖入り飲料」「喫煙・飲酒」など、一見“悪そう”に思える習慣が、今回の研究では高尿酸と明確な関係を示さなかったのはやや意外な結果かもしれません。

もちろん他の健康リスクはあるため、無視できるわけではありませんが、少なくとも尿酸値に関しては今回、直接の関連が確認されませんでした。

この研究結果から見えてきたのは、

「睡眠」「乳製品・豆製品の摂取」「性別」という、意外と見落とされがちな要素が、尿酸値のコントロールに関わっているということです。

今まで「プリン体」や「アルコール」にばかり注目していた人にとっては、生活習慣の見直しポイントが少し変わってくるかもしれません。

研究の結論

この研究から明らかになったのは、

「男性であること」「乳製品や豆製品をあまり摂らないこと」「睡眠時間が短いこと」

──この3つが、高尿酸血症の発症リスクを高める独立した要因であるということです。

特に乳製品・豆製品の摂取と睡眠という、比較的改善しやすい生活習慣が関連していた点は、日常の予防策として非常に重要な示唆を与えています。

【筆者の考察】日本人のわれわれがこの論文から学び活かせる教訓や注意点

以下に、それぞれのリスク因子について、なぜ関係しているのか?を論文の記述をもとにご紹介しながら、私たちが実際にどうすればいいか?を解説します。

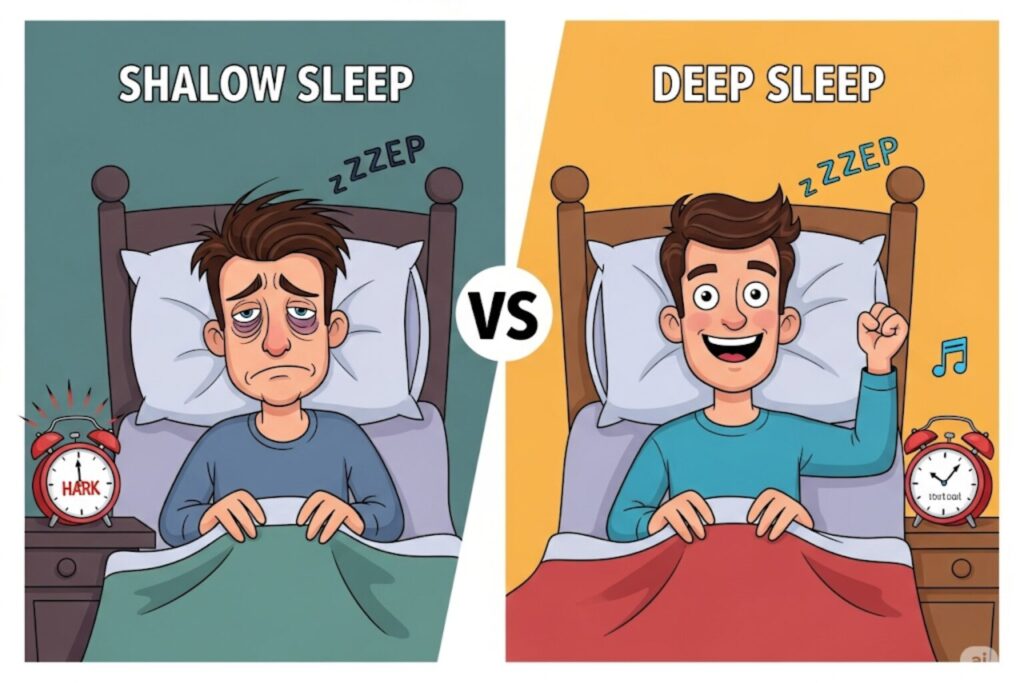

睡眠時間と尿酸値の関係

研究では「短い睡眠時間(特に5時間未満)」の人が、明確に高尿酸リスクが上がることが示されました。

なぜ睡眠が関係するのか?(論文より)

・睡眠不足は代謝異常や炎症反応を引き起こす

・タンパク質分解が促進され、プリン体→尿酸への生成が増える

・睡眠不足は免疫系の活性化や慢性炎症状態に影響し、尿酸濃度の上昇に関わる可能性がある

どのくらい寝るとよいのか?

研究では具体的に「7〜9時間の睡眠」をとっている人のリスクが低く、5時間未満の人が最もリスクが高いとされています。

つまり、

✅最低でも6時間以上、できれば7時間以上の睡眠を目指す

ことが、尿酸値の安定に役立つと考えられます。

乳製品・豆製品と尿酸値の関係

乳製品や豆製品を定期的に摂取している人は、高尿酸血症のリスクが有意に低いという結果が得られました。

なぜ乳・豆製品が関係するのか?(論文より)

・乳製品に含まれるカゼインやラクトアルブミンが、尿酸の排出を促す

・牛乳を飲むことで尿酸の腎臓からの排出が増えることが他の研究でも示されている

・大豆製品はかつてプリン体が多いと誤解されていたが、近年はむしろリスクを下げるという研究もあり、この研究でも摂取頻度が高い人はリスクが低い傾向にあった

どんな食品をどれくらいの量・頻度で摂るといい?

✅乳製品:

– 牛乳なら1日200〜300mL(コップ1〜1.5杯)

- ヨーグルトやチーズでも代替可能(加糖は避けた方がよい)

✅豆製品:

- 納豆1パック(約40g)や豆腐1/2丁(約150g)程度

- 週3〜4回以上の摂取が推奨される

※論文では量は示されていませんが、他の疫学研究やガイドラインに基づいています。

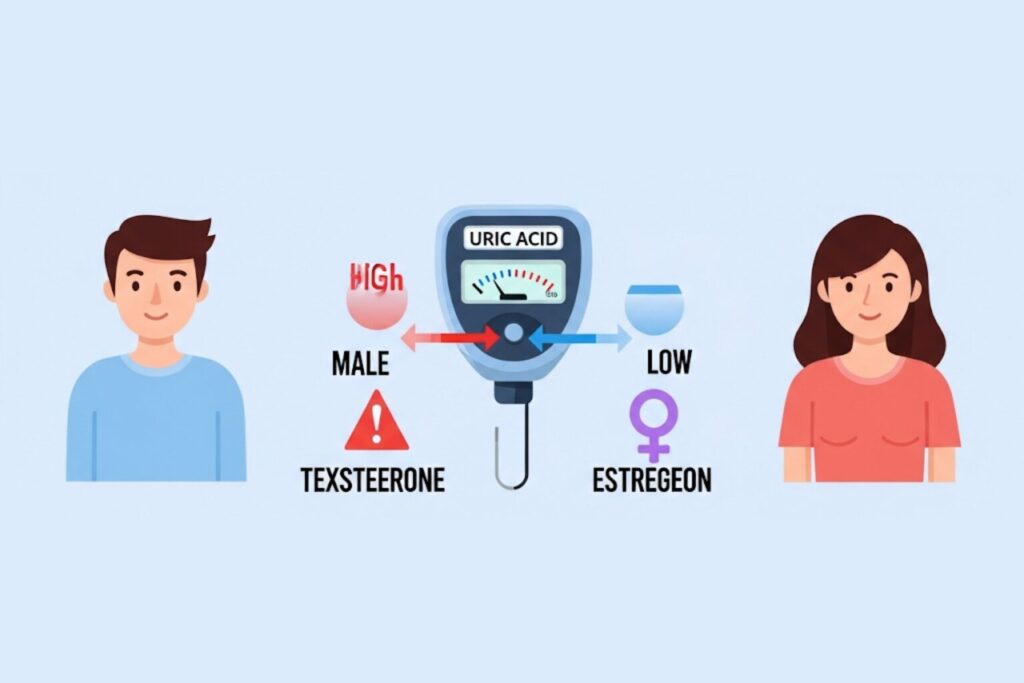

性別(男性の方がリスクが高い)

男性は女性よりも尿酸値が高くなりやすく、発症率も有意に高いことがこの研究でも裏付けられました。

なぜ男性がリスクなのか?(論文より)

・男性ホルモンには尿酸の再吸収を促す作用がある

・女性ホルモン(エストロゲン)は尿酸の排出を助ける

→このため、閉経前の女性は尿酸値が低く、閉経後に上がる傾向がある

日本でも痛風患者の約95%は男性と言われており、中年男性は特に要注意です。加齢とともにリスクが上がるため、早めの予防が重要です。

また、今回の研究では、揚げ物・高脂肪食品・アルコール・喫煙といった習慣と尿酸値の関連は統計的に明確ではありませんでした。

ただし、これらの習慣が他の病気リスクには関係することや、摂取量や体質によって影響が出る可能性も考えられるため、「影響がない」と過信せず、バランスの取れた生活を心がけることが大切です。

まとめ

この研究は、「高尿酸=プリン体・アルコールの摂りすぎ」という従来の常識に対して、

睡眠と乳製品・豆製品という“見落とされがちだが改善可能な生活習慣”が、予防に役立つことを教えてくれました。

特に、

✅毎日7時間以上の睡眠

✅牛乳や豆腐、納豆などを週に数回摂る

といった習慣は、どれも取り入れやすく、他の生活習慣病予防にもつながる実践的な行動です。

尿酸値に悩んでいる方、まだ正常だけど不安な方も、今日から一つ生活を見直してみてはいかがでしょうか。

締めのひとこと

高尿酸は、“コントロールできるリスク”です。睡眠と食事、できることから始めてみましょう。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。

これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。

本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。

記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。

コメント