結論「レトルト食品やスナックなどの“便利な食事”を日常的に取り入れている男性は、精子の濃度が下がる傾向があることがわかりました」

この記事はこんな方におすすめ

✅コンビニ食や冷凍食品をよく食べている男性

✅これから妊活を考えている男性

✅「便利な食事」が体に与える影響を知りたい方

✅食と生殖の関係について最新研究に基づいて知りたい方

時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ

🔴疑問:最近、コンビニやファストフードばかり…でもこれって身体にどんな影響があるんだろう?

🟡結果:260人の男性を調査したところ、加工食品をほどほどに食べている人で、精子の濃度が大きく下がっていたことがわかりました。

🟢教訓:“たまに食べるくらい”のつもりでも、「手軽な食事」が積み重なれば体の内側に影響が出る可能性があります。

🔵対象:イランの男性が対象ですが、日本人にも通じる「食生活と生殖の関係」を示すヒントになります。

はじめに

皆さん、こんにちは!

皆さんは、普段の食事をどのようにしていますか?

朝はバタバタ、昼は外食、夜はコンビニで済ませる…そんな日が続くこと、ありますよね。

わたしも仕事が立て込んでいる時期は、ほとんど料理らしいことができず、コンビニ弁当やインスタント食品に頼る日々となることもあります。

便利で美味しいけれど、ちょっとだけ心配になるのが「健康への影響」。

特に、自分では意識しづらい「体の内側の変化」には気づきにくいものです。

今回ご紹介するのは、そんな日常的な食生活が、男性の生殖機能にどんな影響を及ぼすのかを調べた研究です。

この論文は、イギリスの医学雑誌『BMC Research Notes』に掲載されたもので、イランの男性260人を対象に、食事の内容と精子の質の関係を明らかにしています。

「食事が身体に与える影響」を改めて考えるきっかけになるかもしれません。ぜひ最後までご覧ください。

自己紹介

こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。

海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、

生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。

日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

今回読んだ論文

“The association between consumption of ultra-processed foods and sperm quality parameters: a cross-sectional study””

(超加工食品の摂取と精子の質との関連:横断的研究)

BMC Res Notes. 2025 Feb 1;18(1):48.

PMID: 39891278 DOI: 10.1186/s13104-025-07107-4

掲載雑誌:BMC Research Notes (BMC・リサーチ・ノートResearch Notes) 【イギリス】 2025年2月

研究の目的

この研究は、「私たちが普段食べている“加工された食品”が、男性の妊娠力にどんな影響を与えているのか?」を調べることを目的としています。

最近では、ジャンクフードや高脂肪の食事が、体内の酸化ストレスや炎症を引き起こし、男性の不妊と関係している可能性があるという報告が増えています。

その中でも特に注目されているのが、「超加工食品(Ultra-Processed Foods, 略してUPFs)」です。

超加工食品とは、私たちがよく口にするコンビニ弁当、スナック菓子、インスタントラーメン、清涼飲料水などのように、人工的な添加物や加工技術を多く使って作られた食品のこと。

味や見た目を整えるために、香料・着色料・保存料などが多く含まれているのが特徴です。

とはいえ、こうした食品が「どれくらい精子に影響を与えるのか」については、まだはっきりしたことはわかっていませんでした。

そこでこの研究では、超加工食品の摂取量が、男性の精子の質(濃度・運動率・形態)にどんな影響を及ぼしているのか?を明らかにするために行われました。

言い換えれば、「便利で手軽な食事」が、実は“未来の命”にどう関係しているのかを探る研究です。

【補足】超加工食品とは?〜NOVA分類:加工食品の“段階”を知ることがカギ〜

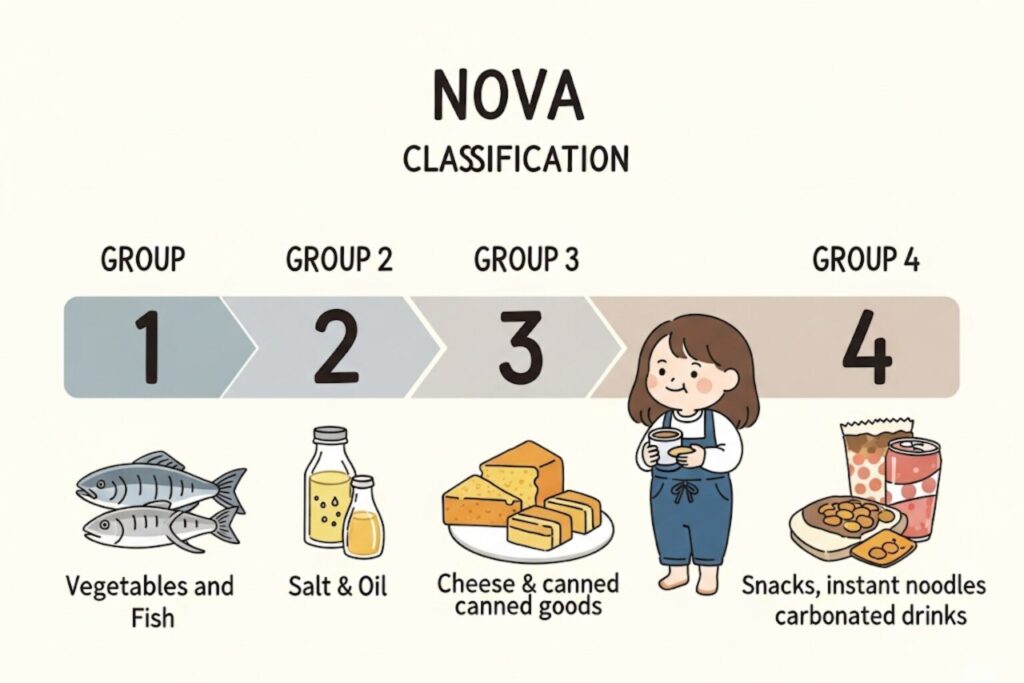

今回の研究では、「超加工食品(Ultra-Processed Foods:UPFs)」が精子の質にどう影響するかがテーマになっていますが、この“超加工”という定義には国際的な基準が使われています。それが「NOVA分類(ノヴァぶんるい)」です。

NOVA分類は、食品が“どれだけ加工されているか”の度合いで4つのグループに分ける方法で、以下のようになっています:

| グループ | 内容 | 食品例 |

| Group 1:未加工・最小限加工食品 | 自然に近い状態の食材 | 野菜、果物、米、魚、卵、冷凍野菜、水など |

| Group 2:調理用の加工素材 | 調理に使うための加工素材 | 砂糖、塩、植物油、酢、デンプン、調味料など |

| Group 3:比較的シンプルな加工食品 | 添加物が少なく、原材料が明確 | パン、チーズ、漬物、缶詰、ハム(保存料なし)など |

| Group 4:超加工食品(UPFs) | 工場で高度に加工され、香料・保存料などが多数含まれる | スナック菓子、ソーセージ、カップ麺、冷凍ピザ、炭酸飲料、コンビニ弁当など |

このうち、Group 4が「超加工食品(UPFs)」にあたり、 今回の研究ではこのグループに該当する食品群と、精子の健康状態との関係が調べられました。

つまり、この研究が調べているのは、ただの加工食品ではなく、私たちの生活に身近な“工業的に作られた便利すぎる食品”が、体にどんな影響をもたらしているのか?という重要な問いなのです。

研究の対象者と背景

この研究の対象となったのは、イランのイスファハン州にある不妊治療クリニックに通っていた18〜55歳の男性260人です。

すべての参加者は過去5年以内に不妊を経験しており、持病(糖尿病、がん、泌尿器系の病気など)がない健康状態の人に限定されました。

また、極端に食事量が少なすぎたり多すぎたりする人も、データの正確性を保つために除外されています。

参加者は、食生活のアンケートや運動習慣、精神的なストレスの状態なども含めて調査を受け、精子の濃度、運動率、形態といった項目が測定されました。

このように、かなり細かい条件で絞られた「不妊治療を受ける男性たち」が対象となったことで、“妊娠しにくさ”と食生活の関連性をよりピンポイントに分析できる設計になっています。

研究の対象はイラン人なので、私たち日本人とは体質や食文化に違いがあります。

イランと聞くと、日本のようなコンビニ文化とは縁遠いイメージがありますが、都市部では加工食品やファストフードの利用が年々増加しているのが現状です。

冷凍食品や袋ラーメン、甘いドリンクなどを日常的に摂る若者も多く、「手軽さ重視の食生活」は日本と非常に似ています。

だからこそ、この研究結果は私たち日本人にも大いに関係があるのです。

研究の手法と分析の概要

この研究は「横断研究」という方法で行われました。

簡単にいうと、ある時点での生活習慣と健康状態のデータを集めて、「この人たちはどんな共通点があるのか?」を分析する手法です。

調査は2018年7月から8月にかけて実施され、イラン・イスファハン州の不妊治療クリニックを訪れた260人の男性(18〜55歳)が参加しました。

参加者には、なんと168項目にわたる食事アンケートを実施。

このアンケートには、炭酸飲料、スナック菓子、アイスクリーム、加工肉、冷凍食品、ファストフードなどの“超加工食品”もしっかり含まれており、

それぞれの摂取頻度や量をもとに、「どれくらい超加工食品を食べているか?」を評価しています。

食事のデータ以外にも、運動量やストレスレベル(うつ・不安・ストレス)、そして喫煙歴、サプリメントの有無なども記録され、

さらに、精液検査を通して、精子の濃度・運動率・形態などが詳しく分析されました。

これらすべての情報を使って、どれくらい加工食品を食べている人ほど、精子の質に異常が見られるのか?を、ロジスティック回帰分析という統計手法で検証しています。

【補足:各種用語】

ロジスティック回帰分析

たとえば、「加工食品を多く食べている人は精子の濃度が低い傾向がある」といった関連を、他の影響(年齢や運動量など)を調整しながら公平に比べる方法です。

これにより、「たまたまそうだっただけ」ではなく、信頼できる関連性を導き出せるのが強みです。

研究結果:

1日の摂取カロリーのうち「10〜15%が加工食品」の人で、精子濃度が最も低下

今回の研究で最も注目すべき結果は、超加工食品(UPFs)を1日のカロリーの約10〜15%分摂取していた男性で、精子濃度が最も低かったという点です。

以下は、加工食品の摂取レベルごとに分けた結果です:

| 加工食品の摂取量(全体のエネルギーに対する割合) | 精子濃度低下のリスク(OR) | 有意差(P値) |

| 低摂取(T1) | 基準値 | – |

| 中摂取(T2) | 3.962倍(信頼性高) | 0.013 |

| 高摂取(T3) | 2.648倍(やや不明瞭) | 0.072 |

驚くべきことに、「一番たくさん食べていた人(15%以上)」よりも、ちょうど中間層(10〜15%)の人たちが最もリスクが高かったという結果になりました。

運動率・形態には明確な変化なし

一方で、精子の運動率(動きのよさ)や形態(正常な形の割合)には、加工食品の摂取量による明確な違いは見られませんでした。

これは、「加工食品を食べたらすべての精子の質が下がる」というわけではなく、特に“精子の濃度”に注目すべきという結果を示しています。

研究の結論

超加工食品の摂取量が1日のエネルギーの10〜15%を超えるようになると、精子濃度の低下と有意な関連があることが明らかになりました。

一方で、精子の運動性や形態に関しては、摂取量による変化は認められませんでした。

この結果は、「日常の食生活が生殖能力に与える影響」を考えるうえで、重要な手がかりになるでしょう。

【筆者の考察】日本人のわれわれがこの論文から学び活かせる教訓や注意点

“毎日の少しずつ”が見えにくいリスクになるかもしれない

この研究で最も印象的だったのは、超加工食品(UPFs)を最も多く食べていた人たちよりも、“中くらい(1日の摂取カロリーの10〜15%)食べていた人たち”で精子の濃度がより低かったという意外な結果でした。

「多く食べている人の方がリスクが高そう」と思いがちですが、研究者たちは以下のような可能性を挙げています:

・摂取量が多い人は、逆に健康意識が高く、栄養補助や運動などで悪影響が打ち消されている可能性

・中程度の摂取層は、コンビニ・冷凍食品・加工肉などに頼った食生活が“当たり前”になっており、健康対策をしていない層かもしれない

また、この結果が統計的なゆらぎによる可能性もあると著者らは述べています

重要なのは、「そんなに食べてないから大丈夫」と思っているような“日常の習慣”こそ、気づきにくいリスクにつながっているかもしれないということです。

たとえば…

・朝に菓子パンと加糖コーヒー飲料

・昼はコンビニ弁当と炭酸飲料

・夜にレトルトパスタやウインナー

・間食にスナック菓子やチョコ

こうした食事は、どれもNOVA分類のGroup 4(超加工食品)に当てはまります。

ひとつひとつは“手軽で便利”な選択ですが、それが日常的に積み重なることで、見えないリスクが育っているかもしれません。

まとめ

今回の研究からは、普段の何気ない食生活が、将来の生殖力にもつながる重要な要素であることがわかりました。

特に、「ちょっとくらい加工食品を食べているだけだから大丈夫」と思っている方こそ、

1日のうちどれだけのカロリーを“超加工食品”に頼っているかを一度見直してみる価値があります。

大切なのは、「完全にやめること」ではなく、少しずつでも“自然な食材”を取り入れる意識を持つこと。

その積み重ねが、将来の健康や家族計画を守る一歩になるかもしれません。

締めのひとこと

“毎日の食事”が、“未来の命”に関わっているかもしれない。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。

これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。

本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。

記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。

コメント