結論「筋トレを“ゼロ”にしなければ、週1回でも筋力・筋肉・体力の90%以上は守れる」これが科学の結論です」

この記事はこんな方におすすめ

✅忙しくて週3回のトレーニングが難しい人

✅筋トレ習慣が続かず「効果がムダになるのが怖い」と感じている人

✅運動をサボったときの筋力低下が気になる人

✅最小限の努力で最大の成果を出したい“効率重視”の人

時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ

🔴疑問:忙しくて、筋トレの頻度が減ったら、筋肉や体力って落ちちゃうのかな?

🟡結果:完全にやめなければOK!週1回でも筋力・筋肉・体力は90%以上維持可能

🟢教訓:「続けること」が最強の予防策。たとえ少しでも意味がある

🔵対象:若年の健康な女性で実証。日常の運動にも応用できるリアルな結果です

※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。

すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。

あらかじめご了承ください。

はじめに

皆さん、こんにちは!

「せっかく頑張って続けてきた筋トレ、ちょっと休んだだけで全部ムダになるのかな…?」そんな不安、感じたことありませんか?

わたしも学生時代、部活を引退して受験勉強モードに入った途端、それまでの筋トレ習慣がスッと消えてしまいました。

すると、気づけば筋力がガクンと落ちて、「あんなに頑張ったのに意味なかったのか…」と落ち込んだことがあります。

さらに受験が終わって社会人になると、今まで以上に忙しくなって、運動する時間も気力もなくなり、

そのまま運動習慣はフェードアウト。気づけば…体もすっかりぽにょぽにょに(笑)。

でも、もしあのとき――ほんの少しでも運動を続けていたら、違った未来があったかもしれません。

本日ご紹介するのは、スイスの運動科学専門誌『Sports』に掲載された、ギリシャの研究者チームによる最新研究。

テーマは

「筋トレの頻度を減らしても、どこまで成果を保てるのか?」

という、まさに“忙しい現代人”に刺さる内容です。

自己紹介

こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。

海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、

生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。

日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

※本記事は、PubMed掲載の査読付き論文をもとに、現役医師が一次情報をわかりやすく解説しています。

以下に出典を明示し、信頼性の高い医療情報をお届けします。

今回読んだ論文

“Effect of Different Reduced Training Frequencies after 12 Weeks of Concurrent Resistance and Aerobic Training on Muscle Strength and Morphology”

(12週間の並行的筋トレ+有酸素運動の後に頻度を減らしたトレーニングが筋力と筋形態に与える影響)

Sports (Basel). 2024 Jul 22;12(7):198.

PMID: 39058089 DOI: 10.3390/sports12070198

掲載雑誌:Sports【スイス】 2024年7月

研究の要旨

研究目的

若年女性において、並行的なトレーニング後に頻度を減らしても筋力や筋量、有酸素能力をどの程度維持できるかを検証

研究方法

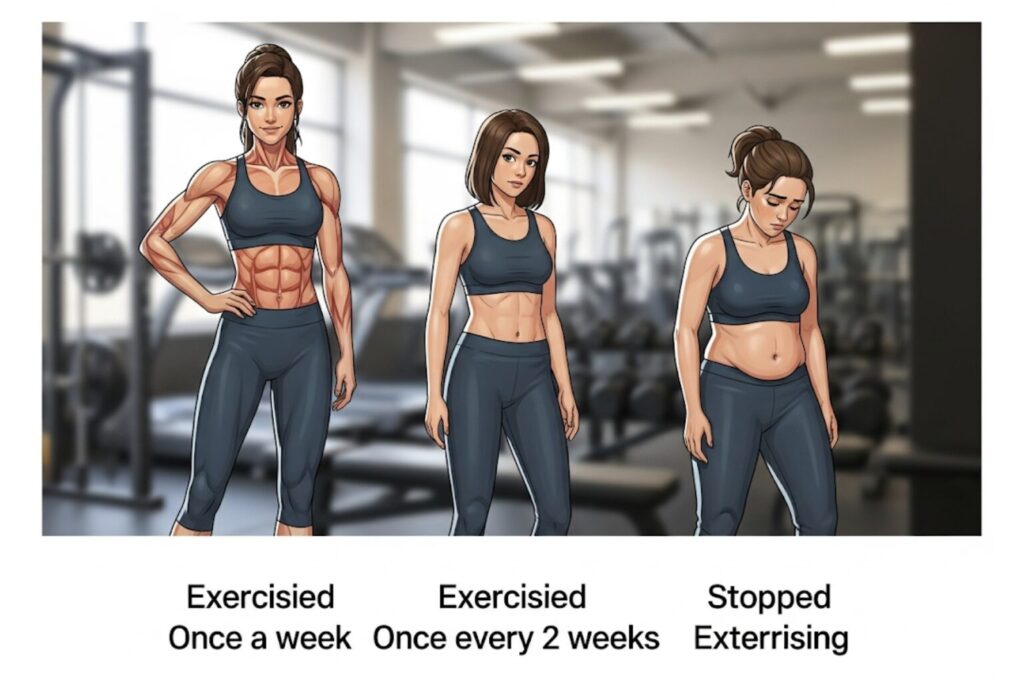

34人のトレーニング未経験女性(平均年齢20歳)を対象に、12週間の筋トレ+有酸素運動を実施。その後、週1回(G7)、2週1回(G14)、完全中止(GD)の3群に分け、さらに12週間+完全中止12週間を観察

研究結果

G7ではほとんどの指標が維持。G14では約5〜9%減少、GDでは著しく低下。さらにその後の完全中止で全群がほぼ初期状態に戻った

結論

最低でも2週1回の運動でも90%以上の効果は残るが、週1回の方が確実に維持可能

考察

多忙などで頻度が減っても、週1回以上の運動継続が筋力・筋量・有酸素能力維持に効果的。2週に1回でも完全中止よりは遥かに有効

研究の目的

この研究の出発点は、筋力トレーニングや有酸素運動を組み合わせた「並行トレーニング(concurrent training)」が健康や体力に効果的であることは広く知られている一方で、

そのトレーニングを中止した後に得られた効果をどう維持すべきか、科学的に明らかにされていなかったという課題意識にあります。

特に実生活では、例えば「試験勉強で忙しくなる」「仕事が繁忙期に入る」「モチベーションが一時的に落ちる」といった理由で、トレーニング頻度を下げざるを得ない時期がありますよね。

そんなときでも、「どれくらいの頻度で運動を続ければ、せっかく得た筋力や体力を維持できるのか?」を科学的に知っておくことはとても実用的です。

この研究では、

12週間の並行トレーニングで得た成果が、その後に頻度を減らした場合(週1回 or 2週1回)、どのくらい維持されるのか?

という疑問に焦点を当てました。

さらに、頻度の違いが「筋力」「筋肉の量」「ジャンプ力」「有酸素能力」のどれにどれだけ影響するのかを細かく比較することで、

トレーニング頻度と効果維持の“最小限のバランス”を探ることが目的でした。

研究の対象者と背景

この研究は、ギリシャの健康な若年女性34名を対象に行われました。

平均年齢は約20歳、これまで定期的なトレーニング習慣がなかった女性たちです。

研究の初期段階では、すべての参加者に対して12週間の「並行トレーニング」(筋トレ+有酸素運動)を実施。

その後の12週間では、トレーニング頻度を減らすか、完全に中止するかでグループ分けされました。

なぜこの対象者なのか?

・若年女性は、筋肥大や筋力向上の反応が比較的穏やかとされ、変化の観察に適しているため

・トレーニング未経験者を選ぶことで、基礎状態が近く、初期効果の変化が明瞭に出やすい

日本人にも当てはまる?

この研究はギリシャで行われましたが、対象者の年齢層や体格は日本人女性と大きくは離れていません。

また、運動未経験という背景も共通点が多く、一定程度、日本人女性にも応用可能と考えられます。

ただし、遺伝的体質や食習慣の違いなどが影響する可能性はあるため、完全に同じとは限らない点には注意が必要です。

研究の手法と分析の概要

この研究は、

12週間の介入+12週間の観察(頻度調整)を行ったランダム化比較試験(RCT)です。

大まかな流れは以下のとおりです。

ステップ1:全員で12週間の並行トレーニング

まず、参加者全員が以下の運動を週3回ずつ行いました

・筋トレ(下半身メイン):例)レッグプレス、レッグエクステンションなど

・有酸素運動:例)トレッドミルや自転車エルゴメーターでの中強度運動

ステップ2:3つのグループに分けて「頻度調整」

12週間の基礎トレーニングの後、以下の3つのグループに分かれます

| グループ | トレーニング内容 |

| G7 | 週1回の頻度で並行トレーニングを継続 |

| G14 | 2週に1回の頻度でトレーニングを継続 |

| GD | 一切トレーニングを行わず完全休止 |

この期間も12週間。

ステップ3:効果の変化を評価

以下の体力指標を測定し、トレーニング頻度による維持率を比較しました。

・1RMレッグプレス(最大筋力)

・大腿筋の断面積(CSA)(筋肉量)

・カウンタームーブメントジャンプ(CMJ)(下肢パワー)

・VO₂peak(有酸素能力)

【補足:各種用語】

1RM(ワンレップマックス)

1回だけ持ち上げられる最大の重さ。筋力を測る最も一般的な指標です。

CSA(Cross-Sectional Area)

筋肉を断面で輪切りにしたときの面積。

大きいほど筋肉が太い・多いことを示します。

CMJ(カウンタームーブメントジャンプ)

反動をつけてジャンプするテストで、下半身の瞬発力を評価します。

VO₂peak(最大酸素摂取量)

有酸素運動時に取り込める酸素の最大量。

心肺持久力の指標です。

なぜこの手法が使われたのか?

・実生活で頻度を下げる場面はよくあるため、それに対応した現実的な設計

・指標が筋力・筋量・持久力と幅広く、「総合的な身体能力の変化」を把握できる

・トレーニング未経験者に対して、効果の持続性を検証できるため

信頼性を担保する工夫

・12週間の統一トレーニング導入により、参加者間の状態を揃えた

・ランダムに3群へ割り当てることで、バイアスを防止

・測定は科学的に信頼される定量的な指標(筋断面積など)を使用

研究結果

運動を「ゼロにしない」だけで効果が持続!

最大の発見は、

「運動頻度を減らしても、完全にやめなければ成果はかなり保てる」

ということです。

筋力・筋肉量はほぼ維持

12週間の運動のあと、

・週1回の運動を続けた人は、筋力・筋肉ともにほぼ変わらず維持されました。

・2週に1回の運動でも、多少の低下はあったものの、おおむね9割の効果をキープ。

・一方、完全に運動をやめた人は、筋力・筋肉量ともに大幅に低下しました。

筋肉の断面積(=太さ)は、筋力よりもやや早く減少する傾向も見られました。

見た目の変化を気にする方は、筋トレをやめた直後から「筋肉が細くなった気がする」と感じやすいかもしれません。

ジャンプ力=瞬発力にも差が出た

下半身の瞬発力(CMJ)も、継続頻度に応じた結果が出ています。

・週1回の運動では維持(−0.1%)

・2週1回ではやや低下(−5.5%)

・完全中止では−9.3%と大きな減少がありました。

有酸素能力も似た傾向

心肺機能(VO₂peak)は、

・週1回の継続で微減(−1.8%)

・2週に1回ではやや低下(−9%)

・完全に中止した場合は約18%の低下がみられました。

【補足】各指標の具体的な変化(12週間後)

| 指標 | 週1回継続(G7) | 2週1回継続(G14) | 完全中止(GD) |

| 筋力(1RM) | ±0% | −4.4% | −12.4% |

| 筋肉量(CSA) | −1.3% | −5.9% | −13.7% |

| ジャンプ力(CMJ) | −0.1% | −5.5% | −9.3% |

| 有酸素能力(VO₂peak) | −1.8% | −9.0% | −18.3% |

※すべて統計的に有意な変化(P<0.05)あり。

たとえば筋力(レッグプレス)で言えば、

週1回の継続ではおよそ90〜100kg程度の力が維持されたまま。

運動を完全にやめた人では約15kg程度の低下がみられました。

これは、階段の上り下りや、荷物を持ち上げる際の「軽さの実感」にも影響しそうな差です。

特に有酸素能力(VO₂peak)は、筋力や筋量に比べてやや落ちやすい傾向があり、

頻度を下げると比較的早く影響が出やすいこともわかりました。

維持できたということも「結果」

週1回でも運動を継続すれば、多くの体力指標が維持またはごくわずかな減少にとどまるという事実は重要です。

「変わらなかった」こと自体がポジティブな成果として評価される点も、見逃せません。

トレーニングをやめたら、やっぱり効果は消える

研究は、頻度を減らした12週間のあと、

さらに全グループが「完全に運動をやめた」12週間も観察しています。

その結果、どのグループでも筋力・筋肉・有酸素能力のほとんどが初期状態に近づいてしまいました。

つまり、どれほど週1回でも頑張っていたとしても、

「完全にゼロ」にしてしまうと、効果はやがて失われてしまう

ということです。

研究の結論

結論はシンプル:「ゼロにしなければ成果は守れる」

この研究で導き出された結論は非常に明快です。

✅️運動の頻度が減っても、完全にやめなければ、筋力や体力はほとんど維持できる。

特に週1回の軽いトレーニングを継続するだけで、筋力・筋肉量・ジャンプ力・有酸素能力のすべてにおいて、

効果の大部分をキープできたという事実は、忙しい現代人にとって大きな希望となるメッセージです。

【礼次郎の考察とまとめ】

なぜ、週1回でも効果が保たれたのか?

研究チームは、この結果について以下のように考察しています。

・筋肉や心肺機能は、一定の刺激さえ継続的に与えれば維持できる性質がある

・トレーニング直後の12週間は、筋力や筋量の伸びが高まる「超回復期」であり、そのタイミングで刺激を完全に絶やさなかったことが大きい

・特に初心者の場合、身体は「以前のトレーニングを覚えている」ため、少ない頻度でも成果をキープしやすいとされる

つまり、「減らしても、絶やさない」ことが、今回の効果維持のカギとなったのです。

マッスルメモリーという考え方もある

今回の結果を読んで、わたし自身が真っ先に思い出したのが「マッスルメモリー(筋肉の記憶)」という概念です。

これは、「一度しっかり鍛えた筋肉は、しばらく使わなくても、また鍛え始めると元に戻るスピードがとても早い」という現象のこと。

つまり、たとえトレーニングの頻度が下がっても、身体は“がんばっていた頃の記憶”を持ち続けていて、

それが今回の「効果が落ちない」結果にもつながっているのでは?と感じました。

もちろんこれは私の補足的な解釈ですが、「以前の努力は決して無駄にならない」という点でも、とても勇気づけられる考え方だと思います。

わたしの以前の記事でマッスルメモリーに関する記事です

読者の皆さんの日常生活でどう活かせるか?

「仕事や育児で週3回のジムは無理」と感じている方でも、

週1回、30分だけ体を動かす習慣で、以前の努力は無駄にならずに済みます。

たとえば、週末の買い物ついでに20分のウォーキング+スクワット3セット、これでも効果はあるということです。

小さな一歩を、やめないこと

「全部やらなきゃ意味がない」

そんなふうに思って、運動をゼロにしてしまっていませんか?

この研究は、それが大きな誤解だったことを教えてくれます。

「もう無理だからやめる」ではなく、「週1だけでもやろう」が、未来の体を守ってくれます。

医学的な成果を、現実の行動につなげよう

・完璧じゃなくていい

・減らしても、意味がある

・やめなければ、それで十分

「継続は力なり」ではなく、

「中断しないことが力なり」という言葉に置き換えたくなるような、あたたかい発見でした。

締めのひとこと

やめない、ただそれだけで充分だったんです

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。

これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。

本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。

記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。

コメント