結論「ストレッチだけで、食後の血糖値が平均17%、HbA1cが約7%も下がった──そんな驚きの結果が、医学論文で報告されました。」

この記事はこんな方におすすめ

✅血糖値が気になるけれど、運動が苦手な方

✅高齢で、激しい運動はちょっと…という方

✅「糖尿病予備軍」と診断され、不安を感じている方

✅食事療法だけでは限界を感じている方

時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ

🔴疑問:糖尿病の血糖対策、つらい運動は続かない… それでもできる方法ってある?

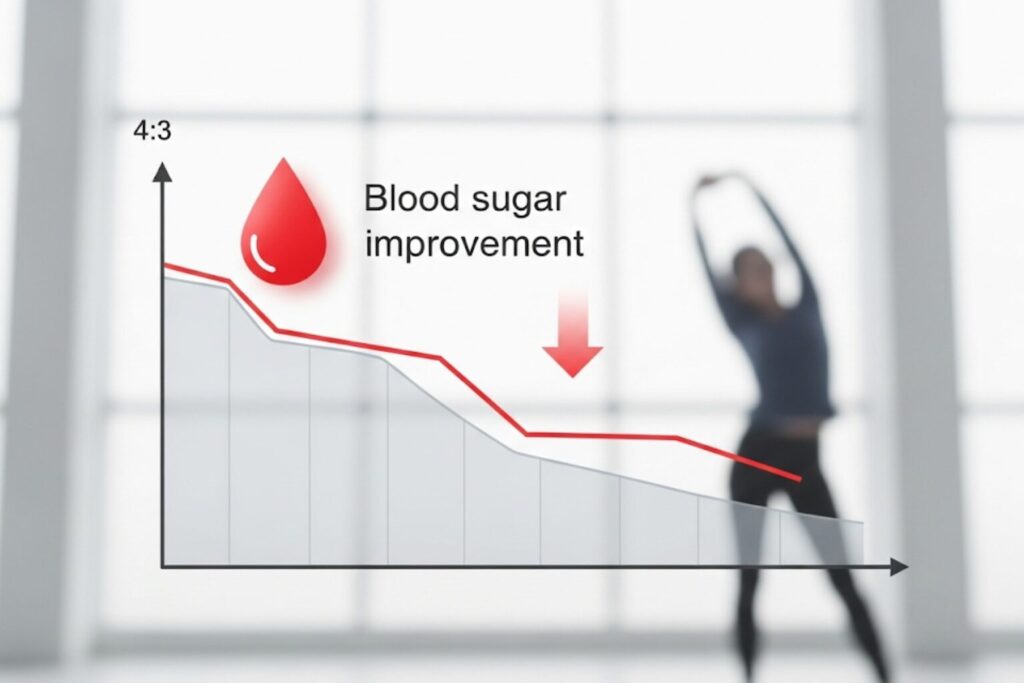

🟡結果:ストレッチだけでも、食後血糖が平均17%、HbA1cが約7%改善。

🟢教訓:運動が苦手でも大丈夫!ストレッチを続けるだけで、血糖対策に手応えがあるかもしれません。

🔵対象:イタリア・セルビア・日本などでの研究。中高年の2型糖尿病患者が中心。

はじめに

皆さん、こんにちは!

先日は「ストレッチだけで筋力や筋肉量が増えるかもしれない」という、思わず耳を疑うような論文をご紹介しました。

そのときに同じくらい気になっていたのが、今回のテーマです。

なんと、「ストレッチするだけで血糖値まで下がるかもしれない」という、こちらもまるで夢のようなお話。

知人や友人には「健康診断で血糖値が引っかかった…」と話している人も多く、決して他人事とは思えない話なんですよね。

それに、「運動はした方がいい」と頭ではわかっていても、実際に続けるのは本当に大変。私も何度「よし、今日から運動しよう!」と決意しては、気づけば三日坊主…を繰り返してきました。

そんな中で、「ストレッチのような軽い運動で、血糖値が改善されるかもしれない」という今回の研究は、多くの方にとって希望になるかもしれません。

この論文は、イギリスの運動医学専門誌『Sports Medicine – Open』に掲載されたもの。

今回はその内容をもとに、ストレッチが血糖値に与える影響について、医学の専門用語なしで、やさしくわかりやすく解説していきます。

自己紹介

こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。

海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、

生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。

日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

今回読んだ論文

“The Effects of Stretching Exercise on Levels of Blood Glucose: A Systematic Review with Meta-Analysis”

(ストレッチ運動が血糖値に及ぼす影響:系統的レビューとメタアナリシス)

Sports Med Open. 2024 Feb 9;10(1):15. doi: 10.1186/s40798-023-00661-w.

PMID: 38334888 DOI: 10.1186/s40798-023-00661-w

掲載雑誌:Sports Medicine(スポーツ医学)【ドイツ】 2024年2月

研究の目的

この研究の目的は、ストレッチ運動が血糖値やHbA1cなどの「血糖管理の指標」にどれほど効果があるのかを明らかにすることです。

普段から「運動は血糖値にいい」と言われますが、実際に勧められるのはジョギングや筋トレといった比較的ハードなものが多く、「そんなの無理…」と感じる人も少なくありません。

特に、高齢者や持病を抱えた方には、激しい運動はハードルが高いものです。

そんな中、体への負担が少なく、誰でも手軽にできる「ストレッチ」に血糖値を下げる効果があるのでは?と注目されるようになりました。

これまでにもストレッチが体の柔軟性だけでなく、血管や神経、代謝機能にも良い影響を与えるという報告はあったものの、「血糖値」に特化して検証した研究は十分ではありませんでした。

そこでこの研究では、ストレッチが血糖やHbA1cに与える影響を、健康な人から糖尿病患者まで幅広い対象で、科学的にまとめて評価しようと試みたのです。

研究の対象者と背景

この研究は、「ストレッチが血糖値に与える影響」を調べた13本の研究(アメリカ・日本・イタリア・インド・セルビア)をもとに行われました。対象となったのは、合計731人の男女です。

年齢は平均56.7歳とやや高めで、以下のような背景を持った人たちが含まれていました:

・2型糖尿病の患者(10研究・計338人)

・糖尿病予備群やメタボリックシンドロームの人(3研究・計393人)

・一部には脳卒中の回復期の方や閉経後の女性も含まれます

参加者の国籍は、日本、イタリア、セルビア、アメリカなど多国籍で、日本人を対象とした研究も複数含まれています。

つまり、今回の研究結果は日本人にとっても直接的に参考になる内容と言えます。

特に日本では高齢化が進み、運動習慣のない中高年も多く見られます。

そうした人たちにとって、ストレッチのような「低負荷で続けやすい運動」が血糖値の管理に役立つ可能性があるというのは、非常に現実的で実践的なヒントになるでしょう。

研究の手法と分析の概要

この研究は、「系統的レビューとメタアナリシス」という形式で行われました。

これは、過去の信頼できる研究をまとめて分析する方法で、医学研究の中でも特に信頼性が高いとされています。

使用された手法の概要

| 項目 | 内容 |

| 研究デザイン | 系統的レビュー+メタアナリシス |

| 文献収集期間 | 各データベース(PubMed, Scopus, Web of Science)から、2022年10月までの論文を検索 |

| 収集対象 | ストレッチのみを実施し、血糖やHbA1cを前後で測定していた研究 (原著論文のみ) |

| 合計対象者数 | 731名(平均年齢56.7歳) |

| 分析指標 | 血糖値(空腹時・食後・75g糖負荷後)、HbA1c、インスリン感受性など |

| 統計処理 | 効果量(Hedges’ g)・p値・信頼区間(95%CI)で評価。研究間のばらつきもI²で確認。 |

なぜこの手法が使われたのか?

1つの研究だけでは偏りや偶然の可能性があります。

そこでこの研究では、13本の研究結果を集約して平均化することで、偶然の誤差を減らし、全体的な傾向をより明確に捉えることが目的でした。

また、ストレッチの「タイプ(静的・能動的・PNF)」や「対象者(糖尿病・予備群など)」によって効果が異なる可能性があるため、サブグループごとの解析(例:糖尿病群 vs 非糖尿病群)も行われました。

【補足:各種用語】

HbA1c(ヘモグロビンA1c)

過去1〜2か月の平均的な血糖状態を示す数値。

6.5%以上は糖尿病の診断基準になります。

メタアナリシス

複数の研究データを統合して、全体的な効果を導く方法です。

「たった1つの研究」ではなく、「全体としてどうか」を示せるのが強みです。

効果量(Effect Size / ES)とは?

「どのくらいの強さで効果が出たか?」を数値で示すもの。

0.2で“小さい効果”、0.5で“中程度”、0.8以上で“大きな効果”と評価されます。

I²(アイ・スクエアード)

メタアナリシスでは、いろんな研究結果をひとまとめにして全体の傾向を見ます。

でも、研究ごとに「やり方」「対象者」「測定方法」がちょっとずつ違うことがあるんです。

この“研究どうしのバラつき(異質性)”をどれくらい含んでいるかを数値で表したのが「I²(アイ・スクエアード)」です。

・0%に近い → どの研究もほぼ同じ結果(統一性が高い)

・50%前後 → 研究間に中程度のバラつきあり

・75%以上 → かなりバラつきあり(注意が必要)

今回の研究では、対象やストレッチの方法が少しずつ異なるため、「I²」も参考にしながら結果の信頼性や一貫性をチェックしていました。

研究結果:ストレッチだけで血糖値が下がる!? 驚きの効果が明らかに

この研究では、13本の論文(合計731人)を対象に、ストレッチが血糖値に与える影響をまとめて検証しました。

その結果、特に2型糖尿病の人に対して、ストレッチは「食後血糖値」と「HbA1c」の改善に有効であることがわかりました。

主な結果(効果量と統計的有意性)

| 指標 | 効果量(ES) | 変化の方向性 | 有意性(p値) |

| 食後血糖値 (PEBG) | −0.79 | 約17%の減少 | p = 0.0174 |

| HbA1c (長期血糖) | −1.11 | 約7.2%の減少 | p < 0.0001 |

| 空腹時血糖 (FBG) | −0.01 | ほぼ変化なし | p = 0.8742 |

| インスリン感受性 (HOMA) | −0.27 | 小さな効果のみ | p = 0.1361 |

ここでの「効果量(ES)」は、どのくらいしっかり効果が出たかを数値で表したものです。

数字がマイナスなのは、「血糖値が下がった」ことを意味しています。

たとえばHbA1cの−1.11という数値は、「明らかにしっかりと下がった=大きな効果があった」と評価されるレベルです。

特に糖尿病のある人は、非糖尿病者よりも改善の幅が大きいという傾向が見られました。これは、もともと血糖が高めな人ほど「下げ幅」も大きくなることが考えられます。

一部の研究では、血糖だけでなく、血圧や血管の柔軟性(PWV)も改善していたという副次的な報告もあります。

これらは糖尿病の合併症予防にも関係する重要な要素であり、今後さらに注目される可能性があります。

この研究の限界

ストレッチの方法や頻度・期間は研究ごとにバラバラで、統一的な「おすすめ法」はまだ確立されていません。

ストレッチの種類(静的、能動的、PNFなど)にも違いがありましたが、「どれが一番効くか」は今後の研究に委ねられています。

研究の結論

今回のメタアナリシスから導かれた最大の結論は、ストレッチのような軽い身体活動であっても、糖尿病を含む血糖異常の改善に有効である可能性があるということです。

✅ ストレッチは「やさしくても効く」血糖改善の可能性あり

とくに目立った効果があったのは、食後の血糖値(PEBG)とHbA1c(長期的な血糖コントロールの指標)でした。

HbA1cに関しては−1.11という「大きな効果」とされる数値が示されており、これは医療現場でも無視できないレベルです。

また、糖尿病のある人の方が非糖尿病の人よりも効果が大きかったという点も重要です。

一方で、空腹時の血糖値やインスリン感受性には明確な改善は見られず、「ストレッチさえやれば血糖全体がすべて改善する」というわけではありません。

あくまで、一部の指標に対して有効である可能性が高いという位置づけになります。

それでも、これまで運動療法といえばジョギングや筋トレのような中〜高強度の運動が中心でしたが、

今回の結果は、「もっと優しい運動でも成果がある」という、治療や予防の選択肢を広げる可能性を示しています。

つまり、運動が苦手な人、続けるのが難しい人にも「取り組める」選択肢が科学的に支持されたという、大きな意味を持つ発見だと言えるでしょう。

【礼次郎の考察とまとめ】日本人のわれわれがこの論文から学び活かせる教訓や注意点

この研究結果からわたしが感じたのは、「やさしい運動でも、ちゃんと続ければ身体は応えてくれる」という希望です。

特に運動が苦手な方、高齢者、激しい運動が難しい方にとって、“寝転がって行えるストレッチ”が血糖値を改善してくれる可能性があるというのは、とても大きなメッセージです。

もちろん、今回の研究でも「どんなストレッチをどのくらいやるのが最も効果的か」は明確ではなく、実施方法にもバラつきがありました。

でも裏を返せば、それだけ「どんなやり方でも、やれば何らかの効果が出る」可能性があるということ。

「運動しなきゃ…」と気が重くなるより、まずは1日10分だけストレッチをしてみる。

それが、血糖や健康にとって小さくない一歩になるかもしれません。

わたしたち日本人も研究対象に含まれている今回の結果は、“無理なく、心と体にやさしい方法で健康を育てる”という、これからの時代にぴったりのヒントなのではないでしょうか。

締めのひとこと

ストレッチは「やさしさ」で継続できる、“続けられる”健康法

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。

これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。

本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。

記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。

コメント