結論「美味しそうな匂いを“長時間”嗅ぎ続けると、かえって食欲が抑えられることがマウスの脳科学実験で証明されました」

この記事はこんな方におすすめ

✅食べすぎを防ぎたいけれど、なかなかうまくいかない方

✅ダイエットに科学的なアプローチを取り入れたい方

✅匂いと脳、食欲の意外な関係に興味がある方

✅薬に頼らず、自然に食欲をコントロールしたい方

時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ

🔴疑問: 美味しそうな匂いを長く嗅ぐと、逆に食欲が減るって本当?

🟡結果: マウス実験で、食べ物の匂いを長時間嗅ぎ続けると摂食量が大きく減り、脳の「食欲抑制回路」が活性化することが確認されました。

🟢教訓: 匂い刺激には“時間依存性”があり、工夫次第で食欲コントロールに活用できる可能性があります。

🔵対象: 米国の研究機関によるマウス実験。人間の脳構造にも類似点があり、今後の応用が期待されます。

※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。

すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。

あらかじめご了承ください。

はじめに

皆さん、こんにちは!

「お腹が空いているときに、焼きたてのパンやカレーの匂いを嗅ぐと、ますます食べたくなる…」

そんな経験、きっとありますよね?

空腹のままスーパーに行って、お惣菜コーナーの匂いに負けてついつい買いすぎてしまうことがあります。

でも——

実は、美味しそうな匂いを“長時間”嗅ぎ続けると、逆に食欲が減ることがある。

そんな驚きの事実が、最新の脳科学研究で明らかになりました。

本日ご紹介するのは、この不思議な現象を解き明かしたアメリカの研究チームによる実験です。

論文は、イギリスの権威ある科学雑誌「Nature Communications」に掲載された、信頼性の高いものです。

今回はこの論文をもとに、「匂いと食欲の意外な関係」について、一緒に楽しく読み解いていきましょう!

自己紹介

こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。

海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、

生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。

日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

※本記事は、PubMed掲載の査読付き論文をもとに、現役医師が一次情報をわかりやすく解説しています。

以下に出典を明示し、信頼性の高い医療情報をお届けします。

今回読んだ論文

“Prolonged exposure to food odors suppresses feeding via an olfactory bulb-to-hypothalamus circuit”

(食べ物の匂いに長時間さらされると、嗅球から視床下部への神経回路を介して摂食が抑制される)

Yao Liu, Hailan Liu, Huey-Xian Kelly Wong et al.

Nat Commun. 2025 Aug 23;16(1):7892.

PMID: 40849319 DOI: 10.1038/s41467-025-63170-2

掲載雑誌:Nature Communications【イギリス:IF 16.6(2024)】 2024年8月

研究の要旨

研究目的

食べ物の匂いを長時間嗅ぐと食欲が抑えられる現象の背景にある神経回路を明らかにすること。

研究方法

マウスに餌の匂いを長時間嗅がせて摂食量の変化を観察し、脳内の神経活動を光遺伝学・化学遺伝学・神経回路トレーシングを用いて解析した。

研究結果

食べ物の匂いによって脳の腹側海馬下部の特定の神経が活性化され、それが視床下部へ信号を送り、食欲を抑えることが確認された。

結論

嗅球から腹側海馬下部を経て視床下部へ至る神経回路が、食べ物の匂いによる摂食抑制に関与していることが示された。

考察

この神経回路を活性化・遮断することで摂食行動や体重を制御できる可能性があり、将来的な肥満治療への応用が期待される。

研究の目的

私たちは一般的に、「美味しそうな匂い=お腹が空くもの」と考えがちです。

でもこの研究では、あえて逆の仮説

——「食べ物の匂いを長時間嗅ぎ続けると、かえって食欲が抑えられるのではないか?」という視点を出発点にしています。

この“逆説的な現象”が本当に起きているのか? そしてそれが脳のどの神経回路によって引き起こされるのか?を突き止めることが、この研究の大きな目的です。

研究チームは、マウスを用いて、嗅覚から視床下部へと至る神経の流れを詳細に解析しました。

研究の対象者と背景

この研究は、アメリカの研究チームによって行われた動物実験です。

対象となったのは、生後8〜12週間のマウスで、健康な状態の個体が使われました。

ヒトではなくマウスが使われた理由は、

・神経回路の操作が技術的に可能であること

・摂食行動が比較的安定して観察できること

・匂い刺激に対する反応を定量的に測定できること

が挙げられます。

ヒトとマウスでは生理的な違いはありますが、嗅覚→脳→食欲のメカニズムには共通点が多く、

「匂いが食欲にどう影響するか」という基本的な仕組みを知る上で重要な知見といえます。

研究の手法と分析の概要

研究は、大きく次の3つのステップで行われました。

Step1:長時間の匂い曝露による食欲の変化を観察

マウスを専用の実験装置に入れ、餌の匂いだけを嗅がせて、実際には食べられない状況をつくりました。

匂いを15分〜60分間継続して嗅がせたあと、その後の摂食量や体重の変化を測定しました。

Step2:脳内の神経活動をマッピング

匂い刺激によって脳のどの部分が活性化されるかを調べるために、

c-Fos発現(神経活動の指標)を用いて、嗅球、腹側海馬下部(vSub)、視床下部などの活動を可視化しました。

Step3:神経回路を操作し、因果関係を検証

神経回路の役割を特定するために、

・光遺伝学(オプトジェネティクス)

・化学遺伝学(DREADDs)

・神経トレーサーによる経路解析

などの方法で、嗅球→vSub→VMH(視床下部腹内側核)という回路を活性化・抑制し、摂食行動への影響を直接検証しました。

分析の信頼性を担保する工夫

・対象群と対照群の比較(匂いあり vs 匂いなし)

・時間経過ごとのデータ取得(短時間 vs 長時間)

・多地点での神経活動測定(嗅球・vSub・視床下部など)

・神経操作の有無による摂食行動の変化の比較

これらの工夫により、単なる“観察”ではなく、“原因と結果”の関係に迫る実験設計となっています。

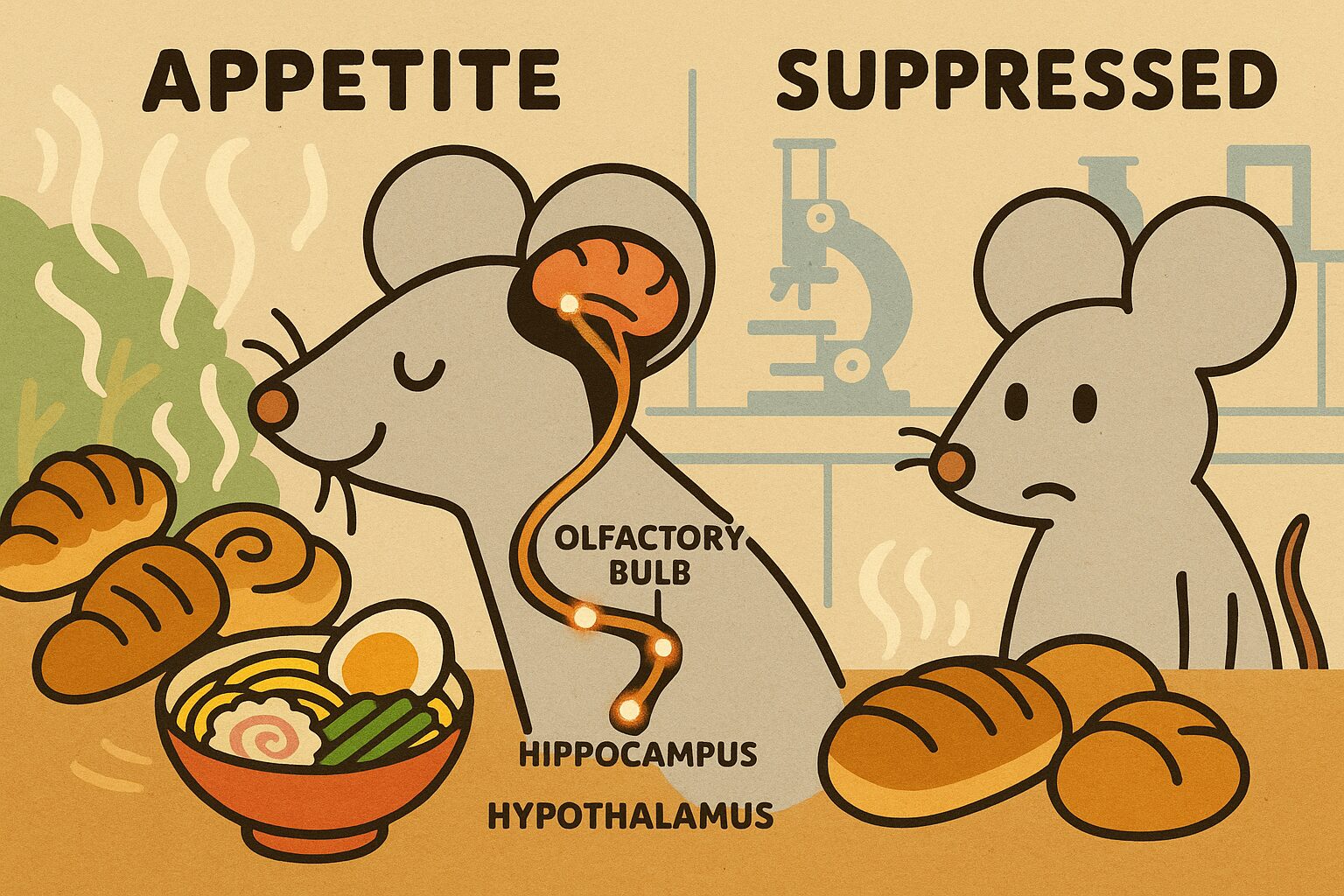

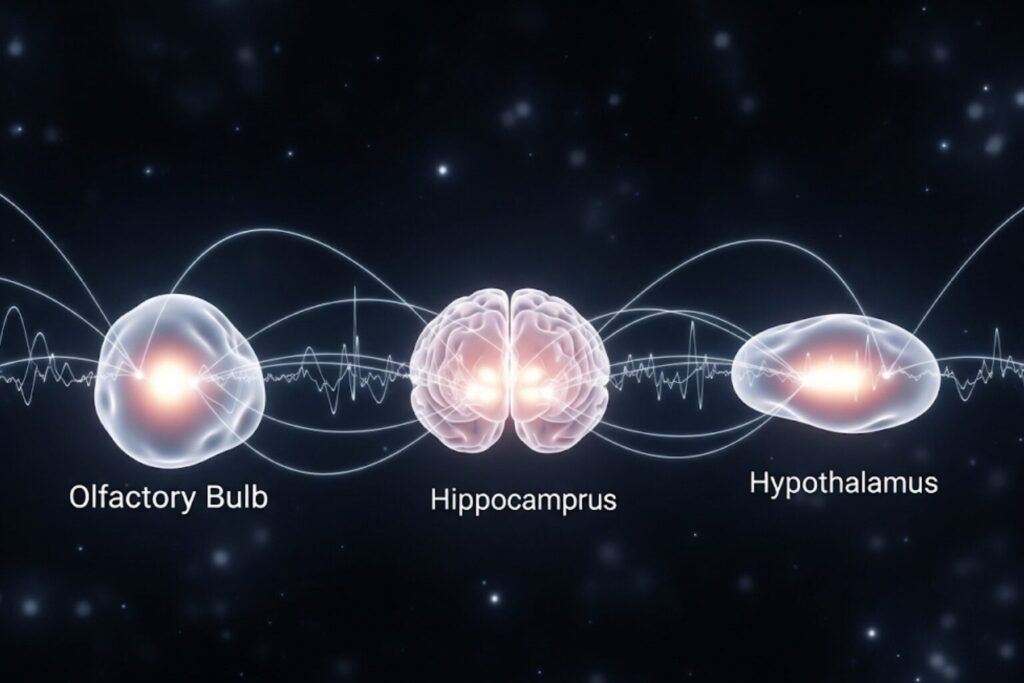

主要な脳の3部位とその役割

① 嗅球(olfactory bulb / OB)

嗅覚(=匂いの情報)を最初に受け取る脳の部分です。

鼻から入ってきた匂いの情報は、この嗅球で初期処理(フィルタリング・分類)され、次の脳の領域に送られます。

⇒「鼻のセンサーから届いた“匂い信号”をいったん受け取って、意味のある情報として整理する“中継所”」です。

② 腹側海馬下部(ventral subiculum / vSub)

脳の「海馬(記憶や空間情報を処理する部位)」の出口にあたる部分です。

このvSubは、嗅覚情報と感情・記憶・行動との橋渡し役を担っています。

⇒・匂いが「おいしい・いやだ・懐かしい」と感じるかどうか

・食べたい気分か、もう十分か

といった感情や動機づけに関わる処理を行います。

③ 視床下部腹内側核(ventromedial hypothalamus / VMH)

視床下部は、食欲・体温・ホルモン分泌など体のバランスを調整する中枢です。

その中でもVMHは、特に「満腹感」や「食欲の抑制」に関係する部分です。

VMHが活性化すると

⇒「もう食べなくていいよ」というシグナルが出て、食欲が抑えられると考えられています。

①匂いの情報が 嗅球 で受け取られ

②腹側海馬下部(vSub) で“感情や食べたい気分”に関連づけられ

③満腹になると、その情報が VMH に届き、「もう十分」と判断されて食欲が抑えられる

【補足:各種用語】

光遺伝学

特定の神経細胞に「光に反応するタンパク質」を入れ、光を当てることでピンポイントに神経をON/OFFできる技術です。

c-Fos

神経が活動したときに一時的に増えるタンパク質で、どの脳部位が活性化したかを調べる“地図”のような役割を果たします。

DREADDs

Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs の略で、薬で特定の神経を操作する手法です。

光を使わず、より穏やかに神経機能をON/OFFできるため、行動実験にも適しています。

研究結果

匂いを長く嗅ぐと、食欲はどうなる?

マウスに高脂肪食の匂いを6時間嗅がせたところ、

その後の摂食量は平均で約38%減少しました。

| 条件 | 食事量(g) | コメント |

| 匂いなし(通常) | 約4.5g | 高脂肪餌 |

| 匂い曝露後 | 約2.8g | 約38%の減少 |

同じ操作を「通常の餌の匂い」で行った場合には、明確な抑制効果は見られませんでした。

嗅覚が本当に原因なのか?

嗅球を除去したマウスに同じ匂いを嗅がせても、食欲に変化はありませんでした。

つまりこの現象は、視覚や記憶ではなく、匂いの情報が脳に届くことが不可欠であると示されました。

食後でも効果あり

すでに食事を終えた状態でも、匂いを嗅ぐことで追加摂取が抑えられる傾向が見られました。

満腹状態であっても“もっと食べたい”という気分が抑えられる可能性があります。

嗅覚と食欲をつなぐ神経回路

嗅球 → 腹側海馬下部(vSub) → 視床下部腹内側核(VMH)という神経の流れが特定されました。

vSubの神経細胞を光で刺激すると食欲が減り、薬で働きを止めると、匂いによる抑制効果が消えました。

これは、この経路が「実際に食欲をコントロールしている」ことを意味します。

匂いに慣れると効かなくなる=時間とともに食欲が戻る

同じ匂いを繰り返し嗅がせると、脳が慣れて反応しなくなり、摂食抑制の効果もなくなります。

匂いによる抑制効果は時間の経過とともに消える傾向があり、曝露から12時間後には食欲が回復する例も確認されました。

よってこの効果は一時的なものであると考えられます。

他の行動やストレス反応は変化なし

匂い曝露によって、水の摂取量・活動量・ストレスホルモンなどには変化が見られませんでした。

摂食の変化は、他の要因によるものではなく純粋に食欲の変化と解釈できます。

まとめ表

| 実験条件 | 食欲への影響 | 備考 |

| 高脂肪食の匂い曝露 | 明確に減少(約38%) | 効果が最も強い |

| 通常餌の匂い曝露 | 変化なし | 匂いの内容に依存 |

| 食後+匂い曝露 | 減少 | 満腹でも効果あり |

| 嗅球除去マウス | 変化なし | 嗅覚が不可欠 |

| vSub光刺激 | 減少 | 食欲抑制の回路が特定 |

| vSub遮断(薬理) | 匂い効果が消失 | 回路遮断で摂食量が元に戻る |

| 匂いに慣れたマウス | 効果なし | 順応で反応消失 |

| 曝露12時間後 | 食欲が回復傾向 | 一過性の効果 |

| 水分摂取・運動量・ストレス | 変化なし | 他行動への影響なし |

研究の結論

✅️嗅覚による“食欲スイッチ”が存在する

この研究では、食べ物の匂いを長時間嗅ぎ続けると、逆に食欲が抑えられるという驚きの現象が明らかになりました。

その仕組みとして、脳内では

「嗅球 → 腹側海馬下部(vSub) → 視床下部腹内側核(VMH)」

という神経回路が働き、匂いの情報を食欲の調節へとつなげていることが示されました。

つまり、私たちの食欲は“匂いの強さや長さ”によってもコントロールされているということが証明されたのです。

【礼次郎の考察とまとめ】

長時間匂いを嗅ぐと食欲が減った理由(著者の考察)

研究者たちは次のように考察しています。

・強い匂い刺激を長く受け続けることで、脳が「もう十分に食べた」と誤認識し、摂食行動が抑えられる可能性があります。

・特に今回注目された腹側海馬下部(vSub)は、情動や記憶と関係する領域であり、「食べたい気分」と脳内でリンクしていると考えられます。

・この領域を経由して、視床下部(VMH)からの「満腹信号」が強まるため、自然と食欲が落ちるのではないかという仮説が支持されました。

また、こうした反応が「一時的である」ことや、「同じ匂いに繰り返し曝露すると効果がなくなる」ことから、一種の“慣れ”や“学習”の要素も関与していると見られています。

日常生活へのヒント

この研究から見えてきたのは、

「匂いをうまく使うことで、食欲をコントロールできるかもしれない」

という新しい視点です。

たとえば、

・夜中にラーメンが食べたくなったとき

・お菓子をついつい食べすぎてしまうとき

・甘いものが欲しくなったとき

そんな場面で、いきなり食べるのではなく、まず匂いをしばらく“じっくり嗅いでみる”ことで、食欲が少し落ち着く可能性があります。

また、食事を取る前に、料理の香りを意識的に味わうことで、食事への満足感を高めたり、過食を防ぐといった工夫にもつながりそうです。

さらに、ずっと同じ匂いにさらされると「慣れ(嗅覚順応)」が起きてしまうため、香りにバリエーションを持たせることもポイントかもしれません。

こうした小さな工夫の積み重ねが、無駄な間食の予防や、健康的な食習慣づくりにつながっていくことが期待されます。

この研究はマウスを使った実験でしたが、人間の脳にも同じように嗅球・海馬・視床下部があり、構造や働きも共通点があります。

今後の研究で、ヒトでも同様のメカニズムが確認されれば、

「匂いを利用したダイエット法」や「嗅覚を使った食欲コントロール」という、まったく新しいアプローチが現れるかもしれません。

「香りで食欲をコントロールする」──それは、薬や食事制限に頼らず、心地よく行える方法として注目されるかもしれませんね。

締めのひとこと

食べたくなったら、まず“嗅いで”みて

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。

これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。

本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。

記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。

コメント