結論「スマホ依存は、子どもの感情を不安定にし、それが親子関係を悪化させる“見えない連鎖”を引き起こす。」

この記事はこんな方におすすめ

✅小学生のスマホ利用時間が気になっている親御さん

✅親子のコミュニケーションが減ってきたと感じている方

✅スマホとの適切な距離感を子どもと一緒に考えたい保護者

✅子どもの問題行動の“背景”を知りたい心理・教育専門職

時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ

🔴疑問:スマホに夢中な子、もしかして感情や親子関係に悪影響が…?

🟡結果:スマホ依存、とくに「やめられない不安」や「使いすぎ」は、感情の乱れや親子の対立・依存を強める傾向。

🟢教訓:ただ制限するのではなく、子どもの“気持ち”や“動機”に寄り添い、一緒にルールを作る姿勢が大切。

🔵対象:中国の公立小学校の6〜15歳の子どもたちが対象。日本でも共通の傾向が見られる可能性あり。

はじめに

皆さん、こんにちは!

最近、友人の小学生の子どもが、夜遅くまでスマホでゲームや動画に夢中になっているという話を聞きました。

注意すると逆ギレされたり、スマホを取り上げると大泣きされたり…という悩みは、今や珍しくないようです。

思い返せば、わたし自身も子どもの頃は初代ゲームボーイにどっぷりハマり、大学時代はガラケーを手放せず、大人になった今ではスマホが体の一部のような存在になっています。

つまり、パーソナル端末はすでに現代人の生活に欠かせない道具であり、それを単純に「悪者扱い」するのは的外れなのかもしれません。

もちろん、今後スマートフォンのない社会は考えにくいですし、乳幼児が当たり前のように端末を操作する未来はすでに始まっています。

ただ、未発達な子どもにとって、それが「どのように心や家族関係に影響するのか」を知っておくことは、とても大切です。

本日ご紹介するのは、そんなスマホと子どもたちの「心」と「親子関係」のつながりについて、科学的に丁寧に分析された注目の研究です。

この論文は、スイスの精神医学専門誌『Frontiers in Psychiatry(精神医学のフロンティア)』に掲載されたもので、

単に「スマホは悪い」と決めつけるのではなく、どうすればスマホとよりよい距離感で付き合っていけるのかを、私たち大人が一緒に考えるヒントを与えてくれます。

子どもの未来を守るために、そして家族の絆を育むために――

今一度、スマホの存在意義と向き合ってみるきっかけになれば幸いです。

自己紹介

こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。

海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、

生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。

日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

今回読んだ論文

“The impact of smartphone addiction and negative emotions on parent-child relationships among elementary school students”

(小学生におけるスマートフォン依存とネガティブな感情が親子関係に与える影響)

Front Psychiatry. 2025 Jun 2:16:1582741.

PMID: 40530061 DOI: 10.3389/fpsyt.2025.1582741

掲載雑誌:Frontiers in Psychiatry(精神医学のフロンティア)【スイス】 2025年1月

研究の目的

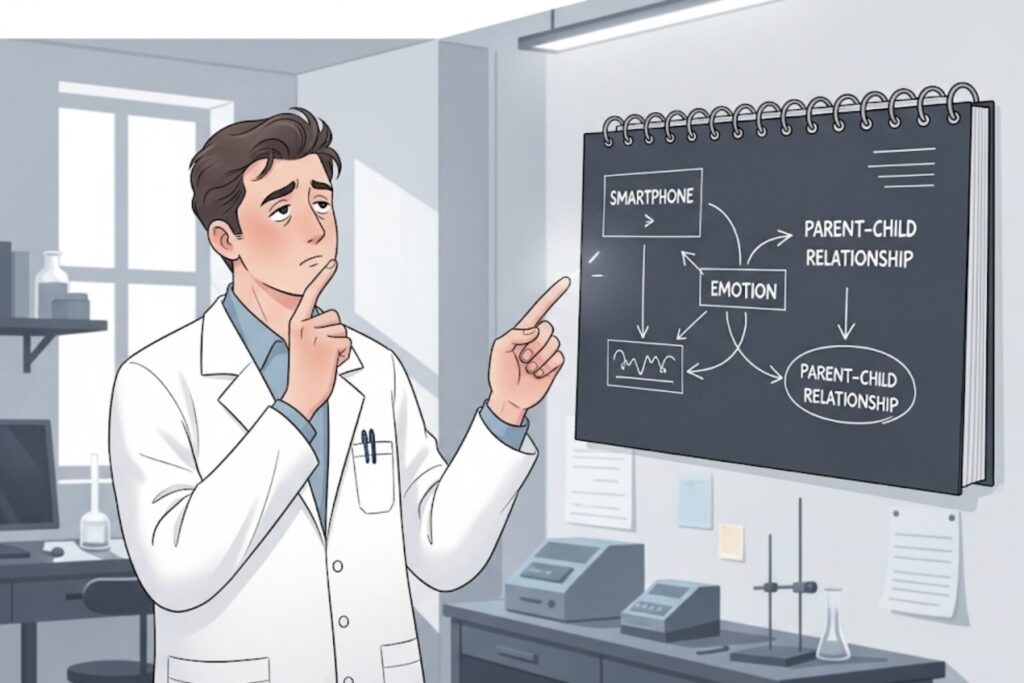

この研究の目的は、

小学生のスマートフォン依存が、ネガティブな感情や感情のコントロール能力にどのような影響を与え、さらにその感情の変化が親子関係にどうつながるのか

を明らかにすることです。

これまでの研究では、「親子関係の良し悪しがスマホ依存を生む」という視点が中心でしたが、

本研究はその逆に、「スマホ依存が親子関係をどう変えるか?」という視点からアプローチしています。

特に小学生はまだ感情の発達段階にあり、感情が乱れやすい年代です。

そのため、スマホというツールが感情にどう作用し、家庭内の関係性にどう影響を及ぼすのかを深く掘り下げることには、大きな意義があります。

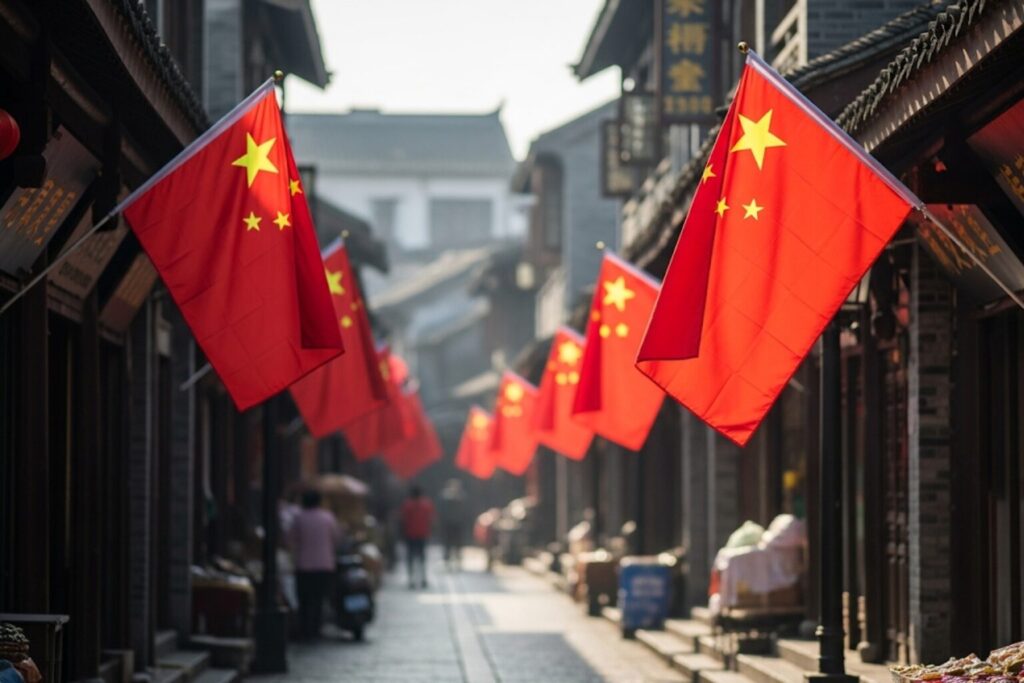

研究の対象者と背景

この研究の対象となったのは、中国安徽省にある2つの公立小学校に通う、6〜15歳の小学生1,144人(平均年齢約10.6歳)です。

アンケートへの回答は、子ども本人ではなく、その保護者が記入する形式で行われました。

対象の小学校は都市部と郊外から選ばれており、家庭の社会経済状況も多様であることから、中国の一般的な小学生家庭の傾向を反映していると考えられます。

また、論文では「中国全体でのスマートフォンの普及が急速に進んでおり、すべての年齢層に影響を与えている」ことが背景として示されています。

実際に、中国の国家機関(CNNIC)の報告によれば、

10代以下の子どもにおけるスマートフォンの利用率は80〜90%に達しており、日本(総務省調査で約80%)とほぼ同水準です。

こうしたことからも、この研究結果は中国特有の現象というよりも、日本を含む先進国の家庭でも共通して起こり得る課題であると考えることができるでしょう。

研究の手法と分析の概要

この研究は、中国安徽省にある2つの小学校に通う小学生1,144人を対象に、スマートフォン依存と感情、そして親子関係のつながりを調べたものです。

調査は2021年8月に行われ、保護者が記入する形式の質問票によってデータが収集されました。

研究のデザインは、ある時点での状態を観察する横断的観察研究(cross-sectional study)で、得られたデータの関連性を分析する手法が用いられました。

評価に使用された3つの質問票とその内容

① MPAI(Mobile Phone Addiction Index:スマホ依存評価)

保護者が子どものスマホ使用の様子を4つの観点で評価します:

| 評価項目 | 内容の説明 |

| コントロールの喪失 | 使用時間の自己管理ができない |

| 離脱症状 | スマホが使えないと不安・イライラ |

| 現実逃避 | 現実の不安からスマホに逃げ込む |

| 非効率 | 勉強や生活に悪影響が出ている |

② PANAS-C(Positive and Negative Affect Schedule for Children:子どものネガティブ感情評価)

怒り、不安、悲しみなどの感情の乱れの強さを測定:

| 評価項目 | 内容の説明 |

| 怒り | イライラ・短気 |

| 悲しみ | 落ち込み・元気がない |

| 不安 | 緊張しやすい・怖がりやすい |

③ CPRS(Child-Parent Relationship Scale:親子関係評価尺度)

親子の関係性を次の3つの観点から評価:

| 評価項目 | 内容の説明 |

| 親密さ | 信頼・安心感のある関係かどうか |

| 対立 | ケンカやすれ違いが多いかどうか |

| 依存 | 子どもが親に過度に頼っていないか |

分析方法:構造方程式モデリング(SEM)

収集したデータは、「スマホ依存 → 感情 → 親子関係」の流れを検証するために、

構造方程式モデリング(SEM)という統計的手法で分析されました。

この手法は、複数の要因がどのようにつながって影響しあっているかを“図”と“数値”で可視化する方法です。

たとえば、「スマホを使いすぎる → 不安が強くなる → 親とケンカが増える」といった流れを矢印と数値(パス係数)で示すことができます。

【補足:各種用語】

横断的観察研究

ある時点での集団の状態を観察して「傾向」や「関係性」を探る研究。長期的な因果関係までは見えないが、広く現状を把握するのに役立つ。

構造方程式モデリング(SEM)

複数の要素の“影響の流れ”をモデルとして可視化できる統計分析。関係の強さや方向を明確にでき、心理・教育・社会研究でよく用いられる。

●パス係数(β値)

ある要因が別の要因に与える影響の“強さ”を数値化したもの。プラスなら「増加させる影響」、マイナスなら「減少させる影響」があることを示す。

研究結果:スマホ依存は“感情”を通して親子関係に影響していた

この研究では、

小学生のスマホ依存度が高いほど、「怒り」「不安」「悲しみ」といったネガティブな感情が強くなり、さらにその感情の変化が親子関係の悪化(対立の増加、親密さの低下)に繋がる

ことがわかりました。

特に重要なのは、スマホ依存が「直接」親子関係を悪くするのではなく、

スマホ依存 → ネガティブ感情 → 親子関係の悪化

という“間接的なルート”で影響している、という点です。

この“心の連鎖”は、構造方程式モデリング(SEM)という統計的な手法で可視化されています。

学年別の平均スコア:どの学年が影響を受けやすい?

下の表は、小学1年生から6年生までの子どもたちが、保護者によって評価された各指標の平均スコアです。

いずれも5点満点で評価され、数値が高いほど「その傾向が強い」ことを意味します。

| 指標 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 傾向 |

| 親密さ(良好) | 4.02 | 3.60 | 3.89 | 3.79 | 3.82 | 3.49 | 学年が上がると低下傾向 |

| 対立(望ましくない) | 2.30 | 2.21 | 2.34 | 2.25 | 2.40 | 2.63 | 小6で最大 |

| 依存(やや問題) | 2.72 | 2.75 | 2.75 | 2.73 | 2.91 | 3.24 | 小6で最大 |

| ネガティブ感情 | 1.82 | 2.02 | 2.01 | 2.16 | 2.25 | 2.79 | 小6で最も強い |

| 感情調整困難 | 2.03 | 2.27 | 2.17 | 2.23 | 2.35 | 2.79 | 小6で最大 |

| 非効率(スマホ依存) | 1.38 | 1.48 | 1.50 | 1.49 | 1.64 | 1.74 | 小6でやや高め |

| 離脱症状(依存) | 1.35 | 1.52 | 1.45 | 1.54 | 1.69 | 1.93 | 小6で最大 |

| コントロール喪失 | 1.66 | 1.69 | 1.84 | 1.81 | 1.77 | 1.88 | 小3と小6で高い |

※ 太字:学年間で統計的に有意差があった項目(p < 0.05またはp < 0.01)

・各項目は1点(まったくあてはまらない)〜5点(非常によくあてはまる)の5段階で評価

・「親密さ」は数値が高いほど良好な親子関係を意味し、逆に「対立」や「依存」は高いほど問題があることを示します

・スマホ依存の指標(非効率・離脱・コントロール喪失)は、2点以上で要注意レベルと解釈されることが多いです

表に示された学年ごとのスコアからも、スマホ依存や感情の不安定さは、学年が上がるごとにじわじわと強まり、特に小6でその傾向が顕著になることが裏付けられています。

変化がなかった項目:現実逃避

学年による明確な違いが見られなかったのは、「現実逃避(Escapism)」のスコアです。

これは、「イヤな気分から逃げるようにスマホを使う」という行動を指します。

この項目については、他のスマホ依存指標(離脱症状や非効率など)とは異なり、小1から小6までスコアに有意差がなかった(p > 0.05)と報告されています。

ただし重要なのは、「違いがなかった=問題がない」わけではありません。

むしろ、すべての学年で似たようなレベルの“現実逃避的な使い方”が見られているという意味になります。

つまり

「低学年からすでに“現実逃避”としてスマホを使う傾向が広く存在していた」

可能性がある、ということです。

残念ながらこの論文では、「現実逃避スコアの平均値」そのもの(たとえば◯点など)は表に明示されていません。

そのため、「どの程度の強さで現実逃避傾向があるのか」は不明ですが、「全年齢でほぼ同等に見られる」という事実は見過ごせません。

依存タイプによって、親子関係への影響は異なる

さらに興味深いのは、スマホ依存の“タイプ”によって、親子関係や感情への影響が少しずつ異なっていた点です。

たとえば、「現実逃避」や「コントロール喪失」は、怒りや不安といった感情の乱れをやや弱める傾向が見られました。

また、「コントロール喪失」に関しては、親との親密さが高まるという、やや意外な関連性も報告されています。

一方、「非効率(スマホによる生活への支障)」や「離脱症状(使えないとイライラ)」は、感情の乱れや親子間の対立・依存といった望ましくない影響と結びついていました。

このことからも、

スマホ依存を一括りに「悪いもの」と断じるのではなく、“どのような使い方”かを見極めることが大切

だと示唆されます。

研究の結論:親子関係を守るカギは、“スマホ”より“心のケア”だった

この研究の最終的な結論は、とてもシンプルです。

小学生のスマホ依存は、親子関係を直接的に壊すのではなく、

「怒り」「不安」「悲しみ」などのネガティブ感情を強めることで、間接的に関係を悪化させている

ということが明らかになりました。

つまり、「スマホを取り上げれば親子関係がよくなる」といった単純な話ではないのです。

感情面のケアこそが、子どもの心を守り、親子関係を良好に保つ“鍵”であることが、科学的に示された形です。

そしてさらに重要なのは、

「スマホを使うことそのもの」ではなく、“どう使っているか”と“その背景にある心の状態”に目を向けるべきだというメッセージ。

子どもが感情的に不安定になっていたり、親との関係にズレが出てきたときこそ、

「スマホ依存」という表面的な行動だけで判断せず、

その裏にある“心のサイン”を見逃さないまなざしと関わり方が、わたしたち大人に求められているのかもしれません。

【礼次郎の考察とまとめ】:スマホを責める前に、まず子どもの心を見てみよう

正直、読んでいて心が痛くなるような部分もありました。

「スマホに夢中になって親の話を聞かない子」

「無視されたと怒ってしまう親」

──こうした日常のすれ違いの裏に、子どもなりの“感情のSOS”が潜んでいるかもしれないと考えると、親としての視点が少し変わる気がします。

研究では、小学生でもすでに「スマホで現実逃避」している子が一定数いること、

そして、そうした子どもたちは感情の波が大きく、親との関係も不安定になりやすいことが明らかにされました。

私たち大人にできるのは、

スマホを“悪者”にして取り上げるのではなく、その使い方の背後にある「感情」と「生活背景」に寄り添うこと」のようです。

日本でも共働き家庭や塾・オンライン学習の普及で、子どもがひとりでスマホと向き合う時間はますます増えています。

スマホを遠ざけるのではなく、「どう付き合うか」を一緒に考える時代。

本研究は、まさにその“ヒント”になるような内容だったと感じます。

締めのひとこと

“もうやめなさい”の一言より、“どうしたの?”のひと声を。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。

これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。

本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。

記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。

コメント