結論「徹夜や寝不足をすると、脳が本来行う“記憶の復習”がストップしてしまう」

この記事はこんな方におすすめ

✅徹夜で試験勉強をしても覚えられないと悩む学生さん

✅睡眠不足で仕事の効率が落ちていると感じる社会人

✅睡眠不足の日常で、休日に「寝だめ」しがちな方

✅睡眠と記憶の科学的な関係を、わかりやすく知りたい方

時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ

🔴疑問:徹夜や寝不足のあと「寝だめ」をすれば、記憶は取り戻せるの?

🟡結果:動物実験で、徹夜直後は脳の“記憶の復習”が止まり、後から寝ても元通りにはならなかった。

🟢教訓:勉強や仕事の成果をしっかり残したいなら、徹夜は避けて学んだ直後に眠ることが一番大切。

🔵対象:研究はラットで行われましたが、人間にも共通する仕組みがあると考えられています。

※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。

すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。

あらかじめご了承ください。

はじめに

皆さん、こんにちは!

みなさんは、自分の記憶力に自信がありますか?

わたしは最近、年齢とともに「覚えたはずのことが次の日にはすっかり抜け落ちている…」なんてことが増えてきました。

学生のころは、テストの前日に徹夜で詰め込んで挑み、テストが終わったあとは解放感からお酒をたくさん飲んで――

翌日になると、前日の記憶とともに、せっかく覚えた知識までごっそり忘れている…

「ぜんぶ酒のせいだ」と思っていました(笑)。

ところがどうやら、原因はお酒だけではなく「睡眠不足」そのものにあったようです。

今回ご紹介するのは、イギリス発の世界的な学術誌「Nature」に掲載された最新研究。

睡眠不足が脳の“記憶の復習”を邪魔してしまう、という驚きの結果です。

今回はこの研究をもとに、「徹夜は記憶にどんな影響を与えるのか?」をわかりやすく一緒に読み解いていきましょう。

自己紹介

こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。

海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、

生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。

日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

※本記事は、PubMed掲載の査読付き論文をもとに、現役医師が一次情報をわかりやすく解説しています。

以下に出典を明示し、信頼性の高い医療情報をお届けします。

今回読んだ論文

“Sleep loss diminishes hippocampal reactivation and replay”

(睡眠不足は海馬の再活性化とリプレイを弱める)

Bapun Giri, Nathaniel Kinsky, Utku Kaya et al.

Nature. 2024 Jun;630(8018):935-942.

PMID: 38867049 DOI: 10.1038/s41586-024-07538-2

掲載雑誌:Nature【イギリス:IF 48.5(2024)】 2024年6月

研究の要旨

研究目的

新しく学習した直後に睡眠を奪うと、海馬で行われる記憶の再活性化や再生がどのように影響を受けるのかを調べること。

研究方法

アメリカで飼育されたラット7匹を用い、海馬に電極を入れて脳活動を記録し、迷路学習後に自然睡眠と睡眠剥奪+回復睡眠の条件を比較した。

研究結果

睡眠剥奪では、脳波の波(鋭波リップル)の回数は維持または増加するが、波の強さは弱まり速くなり、記憶の再活性化と再生は大幅に低下した。

結論

睡眠不足は「波の数」ではなく「中身の質」を低下させ、記憶の定着に重要な脳内の復習を妨げる。

考察

一度失われた記憶の再活性化は、その後の回復睡眠でも完全には戻らず、徹夜による影響は持続する可能性がある。

研究の目的

この研究の目的は、睡眠不足が海馬で起こる「鋭波リップル(SWR)」に関連した記憶の再活性化や経験の再生にどのような影響を与えるのかを明らかにすることです。

これまで睡眠が記憶を強めることは知られていましたが、その仕組みの中心とされるのが、睡眠中に海馬で起こる鋭波リップルに伴う再演(過去の体験の再生)です。

ところが、徹夜や睡眠不足がこの仕組みをどの程度妨げるのかは分かっていませんでした。

そこで著者らは、学習直後に眠れない状態が続いた場合に、海馬の鋭波リップル活動と記憶処理がどのように変化するのかを検証しました。

海馬とは?

海馬(かいば、英語名:hippocampus)は、脳の奥深く、左右の側頭葉という部分の内側に位置する器官です。

形がタツノオトシゴ(英語でhippocampus)に似ていることから、この名前がつけられました。

この海馬は、私たちが日々体験した出来事や学んだ知識を「短期的な記憶」から「長期的な記憶」へと整理・保存する大切な役割を担っています。

たとえば、新しい道順を覚えたり、人の顔と名前を結びつけたりするのに、海馬が深く関わっています。

つまり海馬は「記憶の司令塔」や「記憶の出入り口」のような存在で、ここがうまく働かないと、新しい記憶が定着しにくくなります。

わたしは脳科学の専門家ではないので、細かい仕組みまですべて正確に説明しきれない部分があるかもしれません。

けれど、大事なイメージとしては「海馬は記憶のゲートを開ける門番」であり、「徹夜や睡眠不足はこの門番の仕事を混乱させてしまう」ということを押さえていただければ十分だと思います。

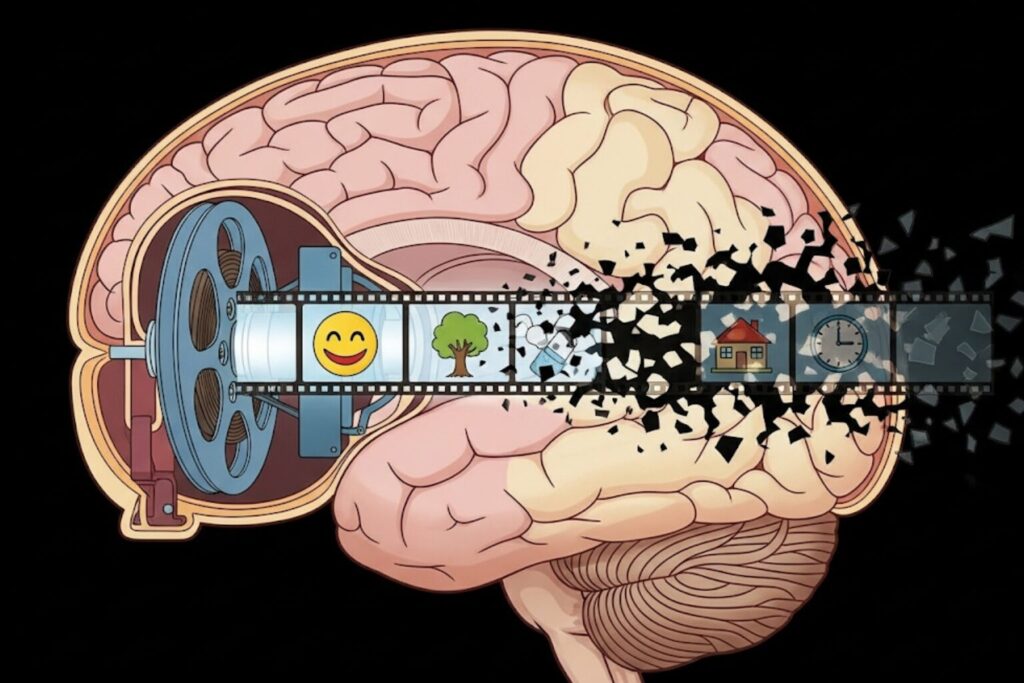

鋭波リップル(SWR)とは?

鋭波リップル(えいはリップル、英語名:sharp wave ripple, 略してSWR)は、海馬の中で睡眠中や休んでいるときによく見られる特徴的な脳波のパターンです。

この波は「鋭い大きな波(sharp wave)」と、その上に重なる「細かい速い揺れ(ripple)」がセットになって現れます。

イメージとしては、池に石を投げ入れたときにできる大きな波と、その表面に走る細かい波紋が同時に重なるようなものです。

SWRが現れるとき、海馬の神経細胞はまるで「昼間に体験したことを再生している」かのように発火します。

そのため研究者たちは、SWRが「記憶を再現し、長期記憶に残すための時間」だと考えています。

大切なイメージとしては、SWRは脳が眠っている間に“復習会”を開いている時間だと思っていただければ十分です。

研究の対象者と背景

この研究は、人間ではなくラット(Long-Evans種)7匹を対象に行われました。

ラットを使った理由は、海馬(記憶に重要な脳の部位)の構造や働きが人間とよく似ているため、基礎的な記憶研究のモデル動物として世界中で広く利用されているからです。

実験の流れは、

ー新しい迷路を学習させたあとに

①自然に眠らせる(自然睡眠)グループ

②起こし続けて眠らせない(睡眠剥奪)グループ

に分けて比較しました。

動物実験なので結果をそのまま人間に当てはめることはできませんが、海馬の基本的な仕組みは共通しているため、徹夜や睡眠不足が私たちの記憶にも似た影響を与える可能性が高いと考えられます。

研究の手法と分析の概要

研究者たちは、ラットの海馬(CA1領域)に細い電極(シリコンプローブ)を埋め込み、神経細胞の活動を12時間にわたり連続記録しました。

具体的な手順は以下の通りです:

・休息期(学習前の落ち着いた状態を記録)

・新しい迷路での学習(約1時間)

・その後の過ごし方を「①自然睡眠」または「②睡眠剥奪(5時間起こし続ける)」に分ける

・さらに「回復睡眠」をとらせて、脳波や神経活動がどう変わるかを追跡

特に注目したのは、睡眠中に海馬で現れる鋭波リップル(SWR)と、そのときに神経細胞が「学習した迷路のパターンを再生するかどうか」でした。

このようにして、「SWRの数や強さ」「神経細胞の発火の仕方」「再活性化やリプレイの程度」を条件ごとに比較し、睡眠不足が記憶処理の質にどう影響するかを明らかにしました。

【補足】この研究で調べられた指標

この研究では、脳の海馬で起こる記憶の働きをいくつかの指標で測定しています。

1. SWRの数や強さ

・数:どれくらいの回数、海馬で「鋭波リップル」という波が出現したか。

・強さ:その波が力強いか、弱々しいか。

👉たとえるなら「授業中にノートを何回とったか(数)」と「字がはっきり丁寧に書かれているか(強さ)」の違いです。

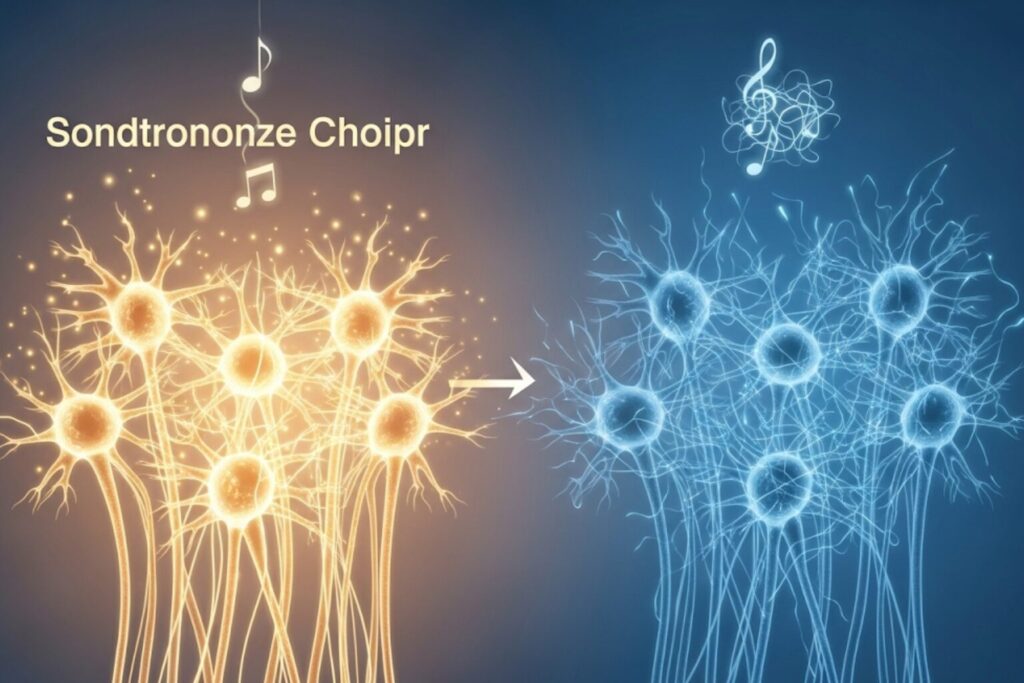

2. 神経細胞の発火の仕方

・発火とは、神経細胞が「電気信号を出すこと」。

・記憶はこの信号の出方に刻まれており、協調的に発火すれば情報がまとまって保存されます。

👉例えると「合唱団で声をそろえて歌えるか、それぞれがバラバラに歌っているか」というイメージです。

3. 再活性化やリプレイの程度

・再活性化:昼間に学んだことに関わった細胞が、夜もう一度同じように活動すること。

・リプレイ:その活動が「実際に体験した順番通り」に再生されること。

👉イメージとしては「試合の録画を見返す」ように、体験を脳内で再現しているのです。

これらの指標は“脳が眠っている間にどれだけうまく記憶を復習できているか”を表すものだと理解していただければ十分です。

研究結果

睡眠不足でも波の数は減らない

ラットを眠らせない状態にしても、海馬で見られる「鋭波リップル」という波の出現回数はそれほど減りませんでした。

むしろ自然に眠っているときよりも多い場面もありました。

波の質が落ちる

眠らせない状態では、脳の波は出現回数こそ維持されていましたが、ひとつひとつの波は弱々しく、テンポも速く不安定でした。

つまり「たくさん起きてはいるけれど、中身の薄い波」だったのです。

神経細胞の活動の違い

ラットの神経細胞は、自然に眠っているときは活動が落ち着くのに対し、睡眠不足では自発的な発火が高いまま続いていました。

鋭波リップルの最中の発火率自体は大きく変わりませんでしたが、脳全体としては休まらずに興奮した状態が続いていたのです。

自然な睡眠では神経細胞の働きが一度落ち着いて協調します。

しかし徹夜させられた脳では、全体の活動が高止まりして落ち着かず、休まらない状態が続いていました。

見かけの信号の数は保たれていても、肝心の協調が失われていたのです。

記憶の復習が消えてしまう

昼間の経験をもう一度呼び出す「記憶の復習」は、睡眠不足では極端に減少し、ときにはほとんどゼロに近いほど失われました。

さらに詳しく見ると、この“復習”は時間がたつほど弱まり、徹夜後半にはほとんど見られなくなりました。

後から眠っても完全には戻らず、自然な睡眠のときに比べて短く、質の低い復習しかできませんでした。

眠気が強いほど復習は弱い

また、眠気の強さを示す脳波の変化と記憶の復習の弱まりには関係がありました。

眠気がたまっているときほど、脳はうまく記憶を再現できなかったのです。

眠気のたまりやすさが、どれだけ復習できるかを左右していた可能性があります。

回復睡眠でも完全には戻らない

徹夜のあとに眠らせると一部は回復しましたが、自然な睡眠に比べると復習の質は劣っていました。

さらに、脳の中の一部の神経では活動のバランスが崩れたままで、完全に元どおりにはなりませんでした。

波の数と記憶の復習は別物だった

重要なのは、波の出現回数と記憶の復習の多さが一致しなかったことです。これまで「波が多ければ記憶も強化される」と思われていましたが、実際には「数があっても質が伴わなければ意味がない」ことが示されました。

まとめ(結果を表に整理)

| 条件 | 波の回数 | 波の強さ | 神経細胞の状態 | 記憶の復習(リプレイ) |

| 自然な睡眠 | 普通 | 強い | 活動は落ち着く | しっかりある |

| 睡眠不足 | 多め | 弱い | 興奮が続く | ほとんど消える(ゼロに近い) |

| 回復睡眠 | 普通 | 中くらい | 部分的に落ち着く | 部分的に戻る |

研究の結論

✅️睡眠不足は記憶の復習を止める=徹夜で頑張っても脳の記憶作業はストップしてしまう

徹夜などで眠らないと、脳の中で行われる「記憶の復習会(再活性化とリプレイ)」がほとんど起こらなくなることが示されました。

✅️波の数は多くても質が伴わない=数をこなしても質が伴わなければ意味がない

海馬での鋭波リップルは数自体は減らず、むしろ増えることもありました。しかしその波は弱く不安定で、記憶を再現する働きとは切り離されていました。

✅️回復睡眠にも限界がある=寝だめで帳消しにはできない

徹夜後に眠れば一部は取り戻せますが、自然に眠ったときの水準には達しませんでした。

【礼次郎の考察とまとめ】

論文著者による考察

研究者たちは、今回の結果から「波の数が多い=記憶が強化される」というこれまでのシンプルな考え方を見直す必要があると述べています。

睡眠不足の脳では、確かに鋭波リップル自体は多く見られました。

しかし、その中身は弱く不安定で、肝心の記憶の再現にはつながっていませんでした。

つまり、量だけではなく“質”が伴わなければ意味がないことが明らかになったのです。

さらに、睡眠不足中の海馬では、錐体細胞と呼ばれる主要な神経細胞の活動が落ち着かず、高いまま維持されていました。

本来なら睡眠中に神経活動は一度落ち着き、全体が協調することで「記憶の復習会」がうまく進みます。

ところが、徹夜させられたラットではこの協調が崩れ、各神経がバラバラに活動していたと考えられます。

そのため、経験を正しく順番通りに再現するリプレイが成立しにくくなったのです。

また、徹夜のあとに十分に眠らせても、記憶の復習は完全には戻りませんでした。

これは、単に一時的な疲労ではなく、睡眠不足が神経回路そのものに持続的な影響を与える可能性を示唆しています。

脳が“取りこぼした復習”を後からすべてやり直すことは難しいのかもしれません。

著者らはさらに、この結果は人間の研究とも一致すると述べています。

徹夜をしたあとに新しいことを覚えにくくなったり、物忘れが増えたりするのは、多くの人が経験している現象です。

ラットで得られた今回の知見は、その仕組みを説明する裏づけとなり、十分な睡眠が学習や記憶の定着に不可欠であることを強く支持しています。

日常生活へのヒント

今回の研究はラットを対象にしたもので、人間に「最低何時間寝るべきか」という数値までは示されていません。

ただし、ヒトを対象にした多くの研究や国際的な睡眠ガイドラインでは、成人で1日7〜9時間の睡眠が推奨されています。

特に大事なのは「学習や新しい経験の直後にしっかり眠ること」です。

徹夜で勉強しても、脳が“記憶の復習会”を開かなければ定着は進みません。

後から寝直しても完全には取り返せない、という今回の結果は、私たちの生活に直結する大きな教訓です。

もし日常的に睡眠時間が足りないと感じているなら、「夜にスマホを見る時間を15分減らす」「就寝前に部屋を暗くして入眠を早める」など、小さな工夫から始めてみるのがよいでしょう。

睡眠を削って努力を増やすより、しっかり眠って学習や仕事の効率を高めるほうが、結局は得をするということが科学で証明されましたね!

締めのひとこと

眠ることこそが最強の勉強法です

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。

これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。

本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。

記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。

コメント