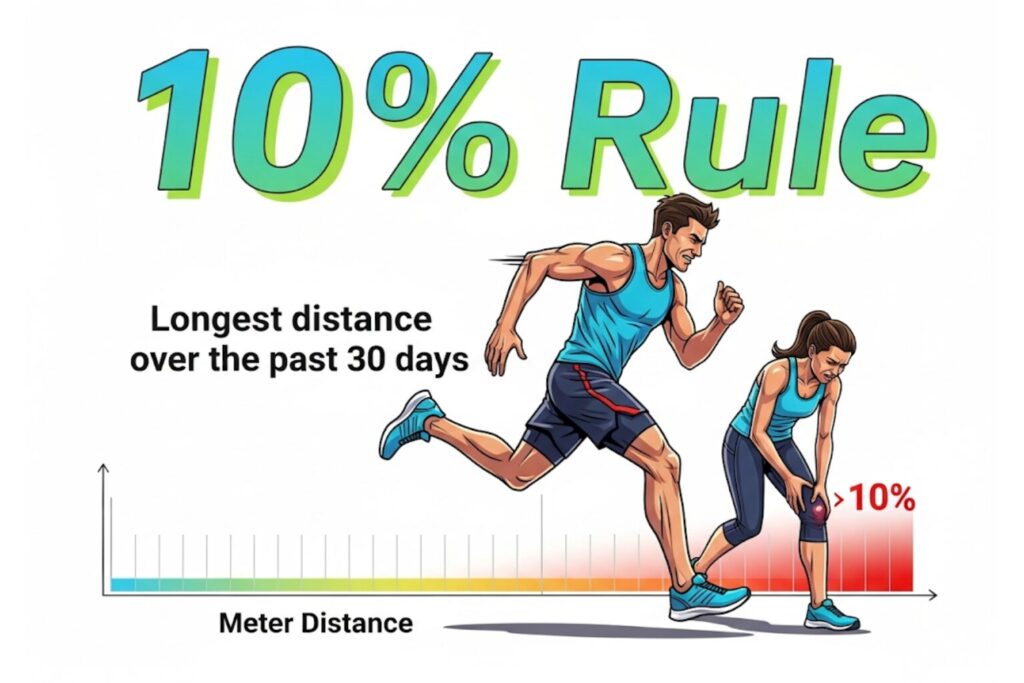

結論「1回で過去30日間の最長距離を10%以上更新すると、怪我のリスクは最大2.3倍に跳ね上がります。安全に伸ばすには「10%ルール」が鍵です。」

この記事はこんな方におすすめ

✅マラソンやジョギングを習慣にしている人

✅最近距離を伸ばして記録更新を狙っている人

✅怪我や痛みでランニングを中断した経験がある人

✅安全に距離を伸ばして長く走り続けたい人

時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ

🔴疑問:ランニング距離は1回でどこまで伸ばせば安全?

🟡結果:過去30日の最長距離より10%以上長く走ると怪我リスクは1.6倍、倍以上で2.3倍に急増。

🟢教訓:「10%ルール」を守れば初心者〜上級者まで安全に距離更新できる。

🔵対象:世界5,200人調査の結果で、日本人ランナーにも応用可能。

※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。

すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。

あらかじめご了承ください。

はじめに

皆さん、こんにちは!

ランニングをしていると、「今日は調子がいいし、もう少し距離を伸ばしてみようかな」という誘惑、ありますよね。

わたしも中学・高校・大学とランニングを続けてきましたが、数年前に腰のヘルニアを患い、その影響で膝も痛めてしまいました。

しばらくは走ることを諦めざるを得ませんでしたが、地道なリハビリを重ね、最近ようやく短い距離から走り始められるようになりました。

今は少しずつ距離を伸ばしていこうとしていますが、「どこまで増やすと怪我のリスクが高くなるのか?」は、とても気になるテーマです。

そこで今回は、イギリス発行のスポーツ医学専門誌『British Journal of Sports Medicine』に掲載された、世界5,200人のランナーを対象とした大規模研究をご紹介します。

1回のランでの距離の増やし方と怪我のリスクの関係を明らかにしたもので、安全に走力を伸ばしたいすべてのランナーにとって必見の内容です。

自己紹介

こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。

海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、

生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。

日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

※本記事は、PubMed掲載の査読付き論文をもとに、現役医師が一次情報をわかりやすく解説しています。

以下に出典を明示し、信頼性の高い医療情報をお届けします。

今回読んだ論文

“How much running is too much? Identifying high-risk running sessions in a 5200-person cohort study”

(どれだけ走ると走りすぎ?5,200人規模のコホート研究による高リスクランニングセッションの特定)

Br J Sports Med. 2025 Jul 7:bjsports-2024-109380.

PMID: 40623829 DOI: 10.1136/bjsports-2024-109380

掲載雑誌:British Journal of Sports Medicine【イギリス:IF 16.2(2024)】 2025年4月

研究の要旨

研究目的

ランニング距離の急激な増加が過使用障害発生に関与するかを特定。

研究方法

5,205人の成人ランナーをGarminデバイスで18カ月追跡。単回距離、ACWR、週ごとの変化率を比較分析。

研究結果

単回距離が過去30日の最長距離を10%以上超えると、最大で約2.3倍リスク上昇。

結論

単回ラン距離の急増が最も危険。週単位の負荷指標は有効でない可能性。

考察

従来の「週単位管理」よりも「単回距離管理」が重要で、10%超の増加を避けるべき。

研究の目的

この研究は、ランニング中の怪我、特にオーバーユース(過使用)による障害が「どのような距離の増やし方」で起きやすいのかを明らかにすることを目的としています。

従来は、1週間単位の距離変化を管理する方法(急性:慢性負荷比や週ごとの増加率)がよく使われてきました。

しかし、ランニングの場合は、怪我が週単位ではなく「ある一回の走行で距離を大きく伸ばした時」に突然起こることが多いのではないか、という疑問がありました。

そこで、過去30日間で最も長く走った距離と比べて、1回のランニングで距離がどれくらい増えた時に怪我が増えるのか、

また週単位の距離変化と比べてどちらがより強く怪我に関係しているのかを、大規模なデータで検証しました。

研究の対象者と背景

この研究は、Garmin社のGPSランニングウォッチを日常的に使っている世界87カ国のランナー5,205人を対象に行われました。

平均年齢は45.8歳で、約8割が男性。

競技志向から健康維持まで、目的はさまざまでした。

対象者はすべて、過去3カ月以内にランニングを行っており、距離やペースの記録が継続的に残っている人たちです。

この研究は主に欧米のランナーを中心に行われましたが、距離増加と怪我の関係は人種にかかわらず共通する可能性が高いと考えられます。

ただし、日本人は体格が比較的小さいため、同じ距離増加でも筋肉や関節への負担が大きくなる恐れがあります。

研究の手法と分析の概要

この研究は18カ月間の前向きコホート研究(観察研究)として実施されました。

対象者はGarminウォッチを使ってランニング距離を自動記録し、毎週のオンラインアンケートで怪我の有無を回答しました。

収集したデータの種類

1回のランニング距離の変化

- 過去30日間で最も長く走った距離を基準に、その日の距離が何%増えたかを計算。

- 例:30日間の最長が10km → 今日は12km走った場合、20%増加。

直近1週間と過去3週間の距離の比(ACWR)

- 最近1週間の走行距離 ÷ 過去3週間の平均距離。

- 全体の練習量が急に増えていないかを確認する指標。

週ごとの距離の増加率

- 先週と比べて、今週の合計距離が何%増えたかを算出。

- 例:先週40km→今週50kmなら25%増加。

評価方法

・「1回の距離増加」「ACWR」「週ごとの距離増加率」が怪我リスクにどれだけ影響するかを比較

・怪我発生までの日数をもとにCox比例ハザードモデルで分析

・年齢・性別・BMI・ランニング歴などを調整して信頼性を確保

信頼性を担保する工夫

・毎週アンケートで怪我の有無を追跡

・GPSデータによる客観的な距離測定

・個人差を減らすため統計的に重要な要因を調整

【補足:各種用語】

前向きコホート研究

参加者を一定期間追跡し、要因(距離の増加)と結果(怪我の発生)の関係を観察する方法です。過去の記憶に頼らず、実際の行動データを収集できるため、因果関係の推測に有利です。

Cox比例ハザードモデル

怪我が起きるまでの時間と、影響する要因の関係を統計的に分析する方法。ハザード比(HR)が1より大きければ、基準よりリスクが高いことを意味します。

研究結果

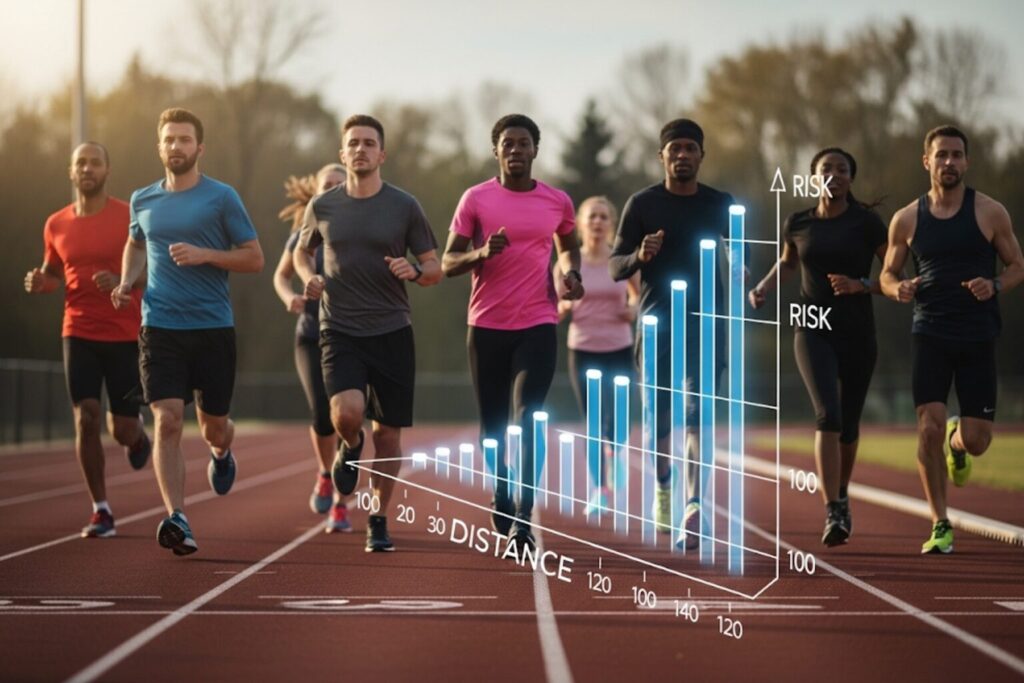

データ規模と全体の怪我発生率

調査期間中、記録されたランニングは約36万回、総走行距離は約290万kmに達しました。

約26%のランナーが何らかの怪我を経験し、大半はオーバーユース障害でした。

急性外傷(捻挫や転倒など)は少数で、主な症状は膝痛・ふくらはぎ痛・足部痛が上位を占めました。

1回の距離増加と怪我リスク

過去30日間の最長距離より10%以上長い距離を走ると、怪我リスクが有意に上昇しました。

特に倍以上の距離増加では、リスクは2倍以上に跳ね上がります。

| 距離増加率(基準:10%以内) | 怪我のリスク倍率 | 備考 |

| 10〜30%増加 | 約1.64倍 | 有意に増加 |

| 30〜100%増加 | 約1.52倍 | 有意に増加 |

| 100%以上増加 | 約2.28倍 | 有意に増加 |

週ごとの距離の増加率とリスクの関係

リスクは小幅増加では緩やかですが、大きな増加で急激に上昇しました。

距離増加が5%未満ではほぼ変化なく、10%以内が比較的安全な範囲です。

距離を伸ばした後の“タイムラグリスク”

距離を増やした直後は平気でも、1〜2週間以内に怪我が集中する傾向がはっきりと見られました。

実際、怪我までのランニング回数は中央値で5回。

これは、距離増加の負担が少しずつ蓄積し、やや遅れて症状として出てくることを意味します。

小さな増加の繰り返しにも注意

たとえ1回の距離増加が5〜10%以内でも、2週間以内に2回以上増加するとリスクは明らかに高まります。

距離を更新したら、少なくとも1〜2週間は同じ距離で安定させることが、長期的に走り続けるための安全策です。

部位別のリスク傾向

距離急増時に特に増えたのは膝・ふくらはぎ・アキレス腱の怪我でした。

足首や股関節など他の部位では明確な増加傾向は見られませんでした。

性別・年齢・経験との関連

・男性・女性ともにリスク傾向は同じ(差は統計的に有意でなし)

・年齢やランニング歴、普段の走行距離に関係なく影響あり

・初心者から上級者まで同じ傾向で、経験値は防波堤にならない

他の指標との比較

・週ごとの距離増加率:怪我リスクとの明確な関連なし

・急性:慢性負荷比(ACWR):有意な関連なし

・ペース(スピード):明確な関連なし(速く走ること自体は直接のリスクではない)

・怪我予測に最も重要なのは「単回距離の急増」でした。

季節変動の影響

年間を通じて怪我発生率に大きな変化はなく、気温や季節よりも距離増加が主なリスク要因でした。

怪我をしなかった人の特徴

怪我を経験しなかったランナーの多くは、距離の増加幅を常に5〜10%以内に抑え、距離を伸ばした後はしばらく一定距離を維持していました。

距離と回数の組み合わせ

距離を増やした週にランニング回数が多い場合、負荷が累積し怪我リスクがさらに高まる傾向がありました。

ただし、リスクの主因はあくまで「1回あたりの距離の急増」であり、回数だけでは有意な差は見られませんでした。

怪我の再発傾向

過去に怪我を経験したランナーは、距離を急増させた場合に再び怪我を負う傾向がやや高めでした。

統計的な有意差はありませんでしたが、予防の観点からは注意が必要です。

研究の結論

単回距離の急増は怪我の最大要因

この研究では、1回のランニングで過去30日間の最長距離より10%以上長く走ると、怪我のリスクが有意に高まることが明らかになりました。

特に倍以上の距離増加では、リスクは2倍以上に跳ね上がります。

増加率10%以内が安全ライン

距離増加が5%未満ではほぼ影響はなく、10%以内が比較的安全な範囲と考えられます。

経験や季節に関係なく発生

この傾向は性別・年齢・ランニング歴・季節にかかわらず一貫して見られました。

初心者から上級者まで、経験値はリスク軽減にほとんど影響しませんでした。

頻度や週距離より「単回距離の急増」が重要

ランニング回数や週全体の距離増加率、走るスピードは有意なリスク要因ではなく、単回距離の急増が怪我の最も重要な予測因子でした。

【礼次郎の考察とまとめ】

なぜこういう結果になったのか(著者の考察)

著者らは、単回距離の急増が筋肉・腱・靭帯に短期間で過剰な負担をかけるため、組織が回復する前に繰り返しストレスが加わると説明しています。

特に膝・ふくらはぎ・アキレス腱は走行中に最も大きな衝撃や伸縮を受ける部位であり、負荷に対する適応が間に合わないと微細損傷が蓄積し、怪我に至ると考えられます。

また、週全体の距離やペースよりも「一度にかかる最大負荷」が影響していることから、急激な負荷変化が怪我のトリガーになることが示唆されます。

日常生活への応用

この結果は、ランニングを習慣にしている人すべてに当てはまります。

安全に距離を伸ばすためには、1回あたりの距離増加を10%以内に抑えることが重要です。

また、短期間で何度も距離を伸ばすと小さな増加でもリスクが蓄積するため、距離を伸ばした後は1〜2週間は維持期間を設けることが推奨されます。

怪我予防のためには、膝・ふくらはぎ・アキレス腱のケアやストレッチ、クッション性の高いシューズ選びも大切です。

経験豊富なランナーでも油断せず、自分の距離更新ペースを記録しながら計画的にトレーニングを進めることが、長く走り続ける秘訣といえるでしょう。

距離増加の具体例

論文の記載に基づきAIに具体的な運動プラン例を作ってもらいました。

例1:5kmから10kmを目指す場合

週2〜3回走ると仮定

・1週目:5.0km

・2週目:5.5km(+0.5km)

・3週目:6.0km

・4週目:6.6km

・5週目:7.3km

・6週目:8.0km

・7週目:8.8km

・8週目:9.7km(ほぼ10km)

※距離を増やした週は、同じ距離を2〜3回繰り返してから次の距離に進むと安全性が高まります。

例2:フルマラソン(42.195km)を目指す場合(現在10km走れる人)

月単位で距離を伸ばすのが安全

・1ヶ月目:10km → 11km → 12km(10%増の範囲内で調整)

・2ヶ月目:13km → 14.5km

・3ヶ月目:16km → 18km

・4ヶ月目:20km → 22km

・5ヶ月目:24km → 26km

・6ヶ月目:28km → 30km

・7ヶ月目:32km → 35km

・8ヶ月目:37km → 40km前後まで到達

※本番42.195kmは練習で必ずしも走る必要はなく、35〜38kmの練習ができれば十分に完走可能とされます。

いままで私は、気分次第でいつも「5kmだけど今日は10km走ってみよう」とか、無闇に距離を伸ばしていましたが、

この研究の科学的な考察を知ると、「それでは怪我をして当然だった」と痛感しました。

今は1回あたり3km程度しか走っていませんが、この論文の結果を参考に、時間をかけてじっくり距離を伸ばしていこうと思います。

みなさんも怪我には十分にお気をつけください。

おまけ:実生活に役立つ・自分専用AIプロンプト

『10%ルール・スケジューラー』

ChatGPTやGeminiなどのAIに入力して、自分の現在の走行距離や目標距離から安全な「10%ルール」スケジュールを自動作成できるプロンプトを作りましたので掲載させていただきます。

コピペ→ 部分に入力するだけで結果が得られますのでよかったらご活用ください!

⚠注意事項

本ツール(プロンプト)は生成AIを利用しています。AIの出力には不正確・誤解を招く表現が含まれる場合があります。

提供される内容は厳密な結論ではなく参考情報であり、ジョークアプリ程度の娯楽的ツールとしてご利用ください。

医療・健康に関する最終判断や治療方針の決定には使用せず、必要に応じて医師など専門家にご相談ください。

ご利用は自己責任でお願いいたします。

【入力用AIプロンプト】

あなたはスポーツ科学とランニング指導に詳しい専門家です。

次の条件に基づいて、私が安全に目標距離まで走れるようになる練習スケジュールを作成してください。

スケジュールは「10%ルール」(1回のランニング距離は過去30日の最長距離の10%以内の増加)を必ず守ってください。

【私の条件】

– 現在1回あたりのランニング距離: km

– 目標距離: km

– 週のランニング回数: 回

– 増加ペースの希望:ゆっくり / 普通 / できるだけ早く(選択)⇒

– 怪我の既往:なし / 膝 / ふくらはぎ / アキレス腱(該当あれば)⇒

【出力してほしい内容】

1. 週ごとの走行距離(1回あたり)と回数

2. 各週の注意点(ストレッチ・休養日など)

3. 怪我を予防するためのアドバイス

4. 目標達成までの期間の見込み

締めのひとこと

無理な距離更新は、ランニング寿命を縮めます

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。

これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。

本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。

記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。

コメント