結論「赤ワインは健康な人では炎症を抑える効果が確認されたが、心臓病や糖尿病など心血管リスクが高い人では効果は確認されなかった」

この記事はこんな方におすすめ

✅赤ワインが本当に健康に良いのか知りたい方

✅「病気の人にも効くの?」と疑問を持っている方

✅心臓や血管の健康が気になる中高年の方

✅お酒と上手に付き合う方法を探している方

時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ

🔴疑問:赤ワインを飲めば誰でも健康になれるのか?

🟡結果:健康な人では血管の炎症サインが減ったけれど、病気のある人では効果なし。

🟢教訓:赤ワインは「健康な人へのご褒美」。すでに病気のある人は他の方法で血管を守れる。

🔵対象:欧米・南米の426人の研究。日本人にそのまま当てはめるのは注意が必要。

※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。

すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。

あらかじめご了承ください。

はじめに

皆さん、こんにちは!

皆さんはお酒を飲まれますか?

わたしはお酒が大好きで、中でも赤ワインとビールが特にお気に入りです。

「赤ワインは体にいい」なんて話、どこかで耳にしたことはありませんか?

それを鵜呑みにして、よく一人で赤ワインを一本空けてます。

でも…それって本当なんでしょうか?

今回ご紹介する研究は、その答えを探ったもの。

赤ワインと白ワインを比べて、「どちらが血管や炎症に良い影響を与えるのか?」を調べたのです。

しかも対象は、健常者と心臓や血管の病気リスクが高い人の両方。

つまり「赤ワインは誰に効くのか?」「白ワインではダメなのか?」という、飲む人にとってとても気になるテーマです。

今回はアメリカの医学誌 Medicine(Baltimore) に掲載されたこの論文を一緒に読み解いていきましょう。

自己紹介

こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。

海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、

生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。

日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

※本記事は、PubMed掲載の査読付き論文をもとに、現役医師が一次情報をわかりやすく解説しています。

以下に出典を明示し、信頼性の高い医療情報をお届けします。

今回読んだ論文

“Red wine alleviates atherosclerosis-related inflammatory markers in healthy subjects rather than in high cardiovascular risk subjects: A systematic review and meta-analysis”

(赤ワインは、心血管高リスク者よりも健常者で動脈硬化関連の炎症マーカーを軽減する:系統的レビューとメタ解析)

Yingkun Sheng, Guibing Meng, Guidong et al.

Medicine (Baltimore). 2024 Jun 7;103(23):e38229.

PMID: 38847707 DOI: 10.1097/MD.0000000000038229

掲載雑誌:Medicine(Baltimore)【アメリカ:IF 1.4(2024)】 2024年6月

研究の要旨

研究目的

赤ワインに含まれるポリフェノールの効果が、単なるアルコールと比べて炎症を抑えるかどうかを調べること。

研究方法

2004年から2022年までに行われた12件の無作為化比較試験を統合し、計426人(21〜80歳)を対象に、赤ワインと白ワインを2〜4週間飲んだ結果を分析した。

研究結果

健常者では血管の接着分子や炎症物質が減少し、単球やT細胞の一部の分子に変化がみられたが、心血管リスクの高い人では明確な効果はなかった。

結論

赤ワインの炎症抑制効果は健常者で確認されたが、心血管リスクが高い人でははっきりとした効果がみられなかった。

考察

健常者では赤ワインによる軽度な炎症抑制が期待できる一方、病気を持つ人では治療や慢性炎症の影響で効果が目立たなくなっている可能性がある。

研究の目的

これまで赤ワインは「体に良い」と言われてきましたが、本当にそうなのかははっきりしていませんでした。

赤ワインにはポリフェノールという成分が多く含まれていますが、同じお酒である白ワインにはそれが少なく、代わりに「アルコールの影響」だけが残ります。

つまり、赤ワインの効果が「お酒だからなのか」「赤ワイン特有の成分なのか」を確かめるには、白ワインと比べることが大切なのです。

また、これまでの研究では「健康な人」と「すでに病気やリスクを抱えている人」で効果が違うのかが分かっていませんでした。

そこで今回の研究では、赤ワインが体の中の炎症のサインにどのような影響を与えるのかを、白ワインや他の飲み物と比べながら、さらに健常者と心臓や血管の病気リスクが高い人とで違いがあるかを調べることを目的としました。

研究の対象者と背景

この研究では、合計426人(21〜80歳)の大人を対象にしました。

対象者は大きく2つのグループに分かれます。

健常者グループ

特に病気がなく、治療も受けていない人たち。健康診断で問題がない人たちです。

心血管リスクが高いグループ

すでに医師から診断を受け、治療をしている人たちです。具体的には

・心筋梗塞や狭心症などの冠動脈疾患

・脳梗塞や頸動脈に動脈硬化(プラーク)がある人

・2型糖尿病と診断され、薬を使っている人

・高血圧や脂質異常症(高コレステロール血症)で薬を飲んでいる人

・肥満やメタボリックシンドロームのある人

・喫煙者を含む場合もありました

👉 つまり「健診でちょっと数値が高い」くらいの人は含まれず、病名がついていて治療中、または動脈硬化がはっきり確認された人たちが「高リスク群」とされました。

研究の手法と分析の概要

この研究は、2004年から2022年までに行われた12件のランダム化比較試験(RCT)をまとめた「メタ解析」です。

研究方法は以下のように整理されます。

飲み物の比較

・赤ワイン:ポリフェノールが豊富

・白ワイン:アルコールは同じ、ポリフェノールが少ない

・アルコールだけを含む飲料:純粋なエタノール対照=実験用に用意された「エタノールを水やジュースに混ぜただけ」の飲み物

・ウォッカ:同量のアルコールを含む蒸留酒

・赤ブドウジュース:ノンアルコール、ポリフェノールだけ

期間

多くの試験は2〜4週間。

短期間で炎症や血管の変化を観察しました。

評価した指標

血液中の炎症マーカー(ICAM-1、VCAM-1、TNF-α、IL-6など)、血管や免疫細胞に関わる分子(LFA-1、SLeX、CCR2、VLA-4など)。

データのまとめ方

複数の試験結果を統計的に合算して、赤ワインが炎症を抑える効果を持つかどうかを検証しました。

👉 簡単にいうと、赤ワインの効果が「ただのアルコールのせい」なのか、それとも「赤ワイン特有の成分のせい」なのかを、いろいろな飲み物と比べながら調べた研究です。

研究結果

健常者では赤ワインが炎症を抑えた

赤ワインを飲んだ健常者では、血管の炎症に関わるサインがいくつも下がりました。

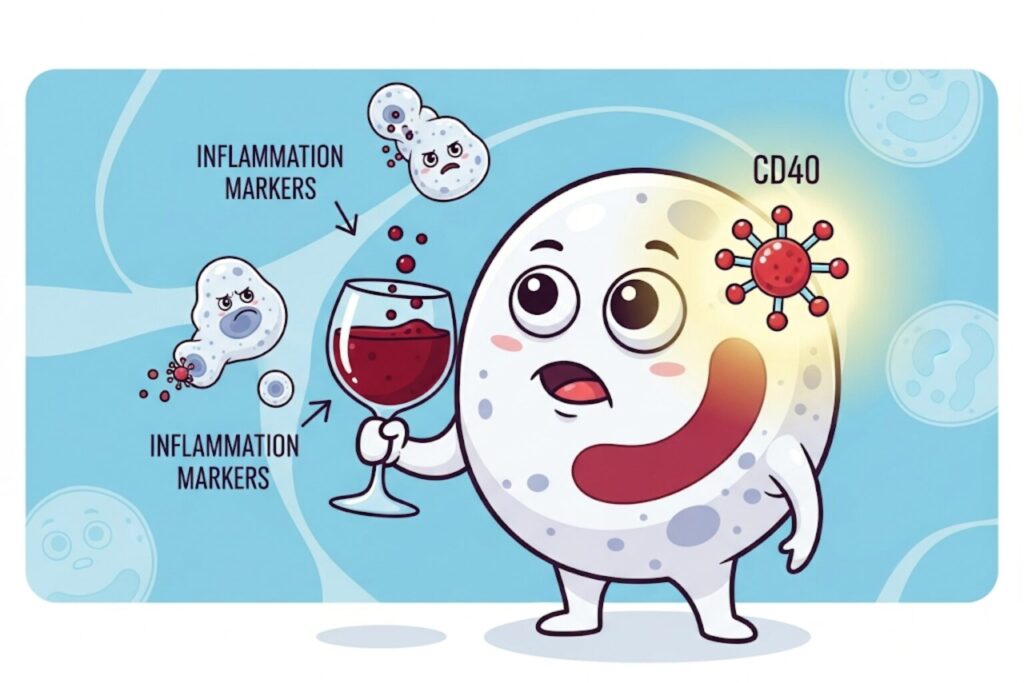

代表的なのは ICAM-1やVCAM-1といった接着分子、そして TNF-αという炎症を強める物質です。

また、白血球の表面にある LFA-1、SLeX、CCR2、VLA-4 といった「血管に張りつきやすくする分子」も減少しました。

一方で、白ワインやウォッカ、アルコールだけを含む飲料では同じ効果は見られませんでした。

つまり「アルコールだから良い」のではなく、赤ワイン特有のポリフェノールが関わっている可能性が示されました。

免疫細胞の変化

白血球の一種であるT細胞では、SLeXが減少し、逆に CD40が上昇しました。

赤ワインは炎症を抑える方向に働く一方で、一部の分子では反対の変化もあったのです。

効果が一貫しなかった指標

・IL-6 は国や背景で結果が異なり、スペインの試験でのみ減少が確認されました。

・CRPやIL-10 は変化がなく、赤ワインを飲んでも悪化はしませんでした。

・Mac-1 は短期の試験で増える傾向があり、観察期間によっては逆の結果が出る可能性が示唆されました。

高リスク群では効果がみられなかった

心筋梗塞や糖尿病などを持つ「心血管リスクが高い人」では、これらの指標はほとんど変化しませんでした。

つまり、赤ワインの炎症抑制効果は健常者に限られ、リスクが高い人には明確な効果が確認できなかったのです。

数値で見た変化のまとめ

| 指標 | かんたんな意味 | 赤ワイン(健常者) | 赤ワイン(高リスク群) | 他の飲み物(白ワイン・ウォッカ・アルコール・ブドウジュース) |

| ICAM-1 | 白血球が血管にくっつく“のり” | 減少 | 変化なし | 変化なし |

| VCAM-1 | 白血球を引き寄せる“マグネット” | 減少 | 変化なし | 変化なし |

| TNF-α | 炎症を強める「炎症スイッチ」 | 減少 | 変化なし | 変化なし |

| LFA-1 / SLeX | 白血球が血管につかまる“手・シール” | 減少 | 変化なし | 変化なし |

| CCR2 / VLA-4 | 白血球を呼ぶ“レーダー・吸盤” | 減少 | 変化なし | 変化なし |

| CD40(T細胞) | T細胞を活性化する分子 | 上昇 | 変化なし | 変化なし |

| IL-6 | 炎症の「アラーム」 | スペイン研究でのみ減少 | 変化なし | 変化なし |

| CRP / IL-10 | 炎症の「温度計」や抑える物質 | 変化なし | 変化なし | 変化なし |

| Mac-1 | 白血球を貼りつける“接着剤” | 短期(3週未満)で上昇 | 変化なし | 変化なし |

研究の結論

健常者にだけ確認された効果

赤ワインは健常者において、血管の炎症を抑える方向に働きました。

しかし、心臓病や糖尿病などの病気を持つ人、つまり「心血管リスクが高い人」には、ほとんど効果が見られませんでした。

他のお酒では再現できなかった

白ワインやウォッカ、純粋なアルコール、ブドウジュースでは同じ効果は見られず、赤ワイン特有のポリフェノール成分が関与している可能性が高いと考えられました。

【礼次郎の考察とまとめ】

論文著者による考察

・赤ワインにはポリフェノールが多く含まれており、抗酸化作用や抗炎症作用を通じて血管に良い効果をもたらす可能性がある。

・健常者では炎症のサイン(接着分子やサイトカインなど)が下がったのに対し、高リスク群では効果が見えにくかったのは、すでに慢性的な炎症が強く存在していることや、薬物治療によって炎症が抑えられているために赤ワインの追加効果が目立たなかった可能性がある。

・地域差(スペインでIL-6が下がった)や介入期間の違い(3週間未満ではMac-1が逆に増えた)も、結果のばらつきに影響したと考えられる。

・研究対象は426人と限られており、さらに大規模で長期の試験が必要である。

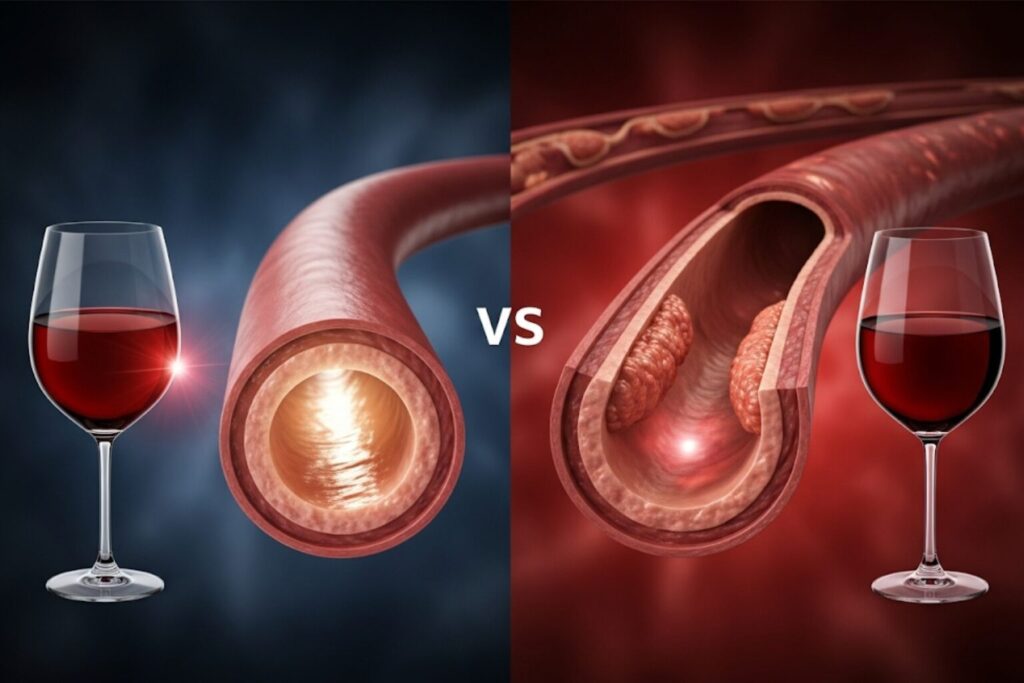

血管の内側に炎症があると、白血球が血管の壁にくっつきやすくなり、そこにコレステロールが沈着して「動脈硬化(プラーク)」が進みます。

これが長年続くと、血管が硬く細くなり、最終的に心筋梗塞や脳梗塞のリスクになります。

つまり「炎症を抑える方向に働いた」というのは、血管の壁が傷つきにくくなり、動脈硬化の進行を遅らせる可能性があるということです。

なぜブドウジュースでは効果がなかったのか

赤ワインと同じくブドウジュースにもポリフェノールは含まれています。

しかし、著者らは「ジュースでは効果がなかった理由」として以下を挙げています。

・アルコールがあることでポリフェノールの吸収が高まり、血中に届きやすくなる

・発酵過程でジュースには存在しない特有の成分(レスベラトロールの形態など)が生まれる

・ワインはアルコールにより代謝がゆるやかになり、持続的に作用する可能性がある

👉 簡単にいうと、同じブドウから作られても「アルコール+発酵」で成分の効き方が変わるため、赤ワインでだけ効果が見られた、という考察です。

日常生活へのヒント

今回の研究から、赤ワインには 健常者に限って血管の炎症をやわらげる働き があることが分かりました。

炎症が抑えられるというのは、血管の壁がサビつきにくくなり、水道管が詰まるスピードを遅らせるようなもの。

その結果、将来的に 心筋梗塞や脳梗塞といった大きな病気のリスクを少し下げられる可能性があります。

ただし、これは「健康を維持できていること」が前提です。

すでに心臓病や糖尿病、高血圧などを抱えている人では、赤ワインによる効果は確認されませんでした。

けれども、それは「手遅れ」という意味ではありません。

病気を抱える方にとって大切なのは、薬や治療を継続しながら、食事や運動など生活習慣全体を整えることです。

ワインに頼らなくても、野菜や果物に含まれるポリフェノールやバランスの良い食事、禁煙・減塩・適度な運動といった工夫で血管を守ることができます。

赤ワインは「健康な人にとっての小さなご褒美」かもしれません。

ですが、病気を抱えている方にとっては「無理に取り入れる必要はなく、他の方法で十分に血管を守れる」というのが、この研究からの大事な教訓だと私は感じました。

締めのひとこと

赤ワインが効かなくても、毎日の食事や運動で血管を守れる

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。

これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。

本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。

記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。

コメント