結論「『“恋が近い”と、脳は“危険”を無視するように作られている』ことが、オスのハエとサルの実験から判明しました」

この記事はこんな方におすすめ

✅自分の恋愛行動が時々「理性を失ってる」と感じる人

✅「なんであんな人を選んだんだろう…」と後悔したことがある

✅「恋は盲目」に科学的な根拠があるのか気になっている

✅ 脳の仕組みで“恋”と“リスク感覚”がどう変わるのか知りたい

時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ

🔴疑問:恋をすると、なぜ明らかな危険すら見えなくなるの?

🟡結果:ハエもサルも、恋(交尾)が近づくと「脳が危険信号を無視」するように切り替わることが確認された

🟢教訓:人間の“恋は盲目”も、生き残りより「繁殖優先」に切り替える脳の本能かもしれない

🔵対象:主にショウジョウバエでの神経科学実験/アカゲザルでも類似傾向を観察

※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。

すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。

あらかじめご了承ください。

はじめに

皆さん、こんにちは!

「恋は盲目」なんて言葉、よく耳にしますよね。

どうして好きな人の危険な部分に気づけなかったのか…。

なぜ、あのときもっと冷静にまわりを見られなかったのか…。

後から振り返って後悔したこと、ありませんか?

有名人の不倫報道を見ていても、つい考えてしまいます。

「こんなに有名な人が、なぜバレないと思ったんだろう?」と。

道を歩けば誰もが気づくし、マスコミに狙われているのに…。

それなのに、なぜ“リスク”より“恋”を優先してしまうのか――

わたしには、どうにも不可思議に思えてなりません。

実は、そうした“恋に突き進む脳のクセ”は、人間だけではなく、動物のオス全体に共通する本能かもしれない――

そんな驚きの事実を、最新の神経科学研究が明らかにしてくれました。

本日ご紹介するのは、イギリスの超一流科学誌『Nature(ネイチャー)』に掲載された研究。

オスのショウジョウバエやサルを使った実験から、「恋が脳の“危険センサー”を鈍らせる仕組み」が見えてきたのです。

今回はこの研究をもとに、「なぜ恋をすると危険が見えなくなるのか?」について、やさしく、わかりやすく解説していきます。

自己紹介

こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。

海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、

生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。

日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

※本記事は、PubMed掲載の査読付き論文をもとに、現役医師が一次情報をわかりやすく解説しています。

以下に出典を明示し、信頼性の高い医療情報をお届けします。

今回読んだ論文

“Mating proximity blinds threat perception”

(交尾の接近は脅威の知覚を鈍らせる)

Nature. 2024 Oct;634(8034):635-643.

PMID: 39198656 DOI: 10.1038/s41586-024-07890-3

掲載雑誌:Nature【イギリス】 2024年10月

研究の要旨

研究目的

生物が交尾などの報酬を追求する際、危険の回避とどうバランスを取っているのか、脳がどのように判断を切り替えるのかを解明すること。

研究方法

主にショウジョウバエの雄を対象に、交尾が近づく過程で視覚的脅威(影)にどう反応するかを行動・神経レベルで解析。ドーパミンやセロトニンの関与を神経操作により検証。補足的に、アカゲザルの視線選好実験も実施。

研究結果

ハエでは、交尾が近づくと脅威に対する回避反応が減少し、ドーパミンによって視覚脅威経路(LC16)が抑制されていた。サルにおいても、交尾可能な雌ザルの画像が脅威画像より注視される傾向が観察された。

結論

ドーパミンは「目標報酬の接近」に応じて感覚処理をバイアスさせ、報酬追求を優先させる「状態依存型のフィルター」として働いている。

考察

このような感覚の選択的フィルターは、昆虫から霊長類に至るまで広く保存されている可能性があり、「恋は盲目」という現象に神経学的な基盤が存在することを示唆する。

研究の目的

わたしたちを含めて、多くの動物は「ごほうびを手に入れたい」という気持ちと、「危険を避けたい」という本能のはざまで、日々選択を迫られています。

たとえば、交尾は子孫を残すために大切な行動ですが、同時に外敵から襲われるリスクも伴います。

それなのに実際の自然界では、オスの多くが「目の前の交尾」に集中し、危険を無視するような行動をとる場面が観察されてきました。

では、なぜ“リスクがある”とわかっていても、あえて求愛を続けてしまうのか?

そのとき、生き物の脳の中では何が起きているのか?

この研究は、そんな疑問に真正面から取り組みました。

「報酬(交尾)が近づいたとき、脳はどうやって“危険感覚”を抑え込んでいるのか?」

その神経的な仕組みを明らかにすることが、今回の研究の目的です。

研究の対象者と背景

この研究の主な対象は、ショウジョウバエ(Drosophila melanogaster)の雄です。

具体的には、交尾行動を行う雄バエが「どのタイミングで」「どのように脅威に反応しなくなるか」をイギリスの研究チームが調べました。

なぜショウジョウバエ?

ショウジョウバエは神経科学の分野でよく使われるモデル生物です。

脳の構造がシンプルでありながら、人間にも共通する神経伝達物質(ドーパミンやセロトニンなど)が存在し、遺伝子操作も簡単です。

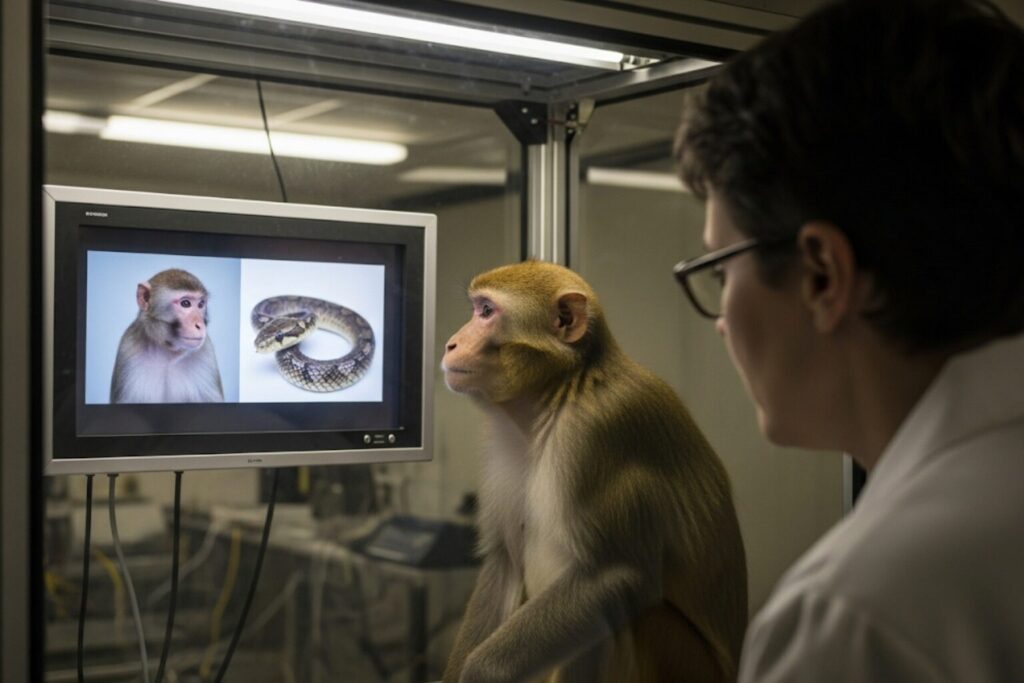

サルのデータも登場します

研究の後半では、霊長類であるアカゲザルの視線行動も調べられました。

ただし、これは補足的な比較対象であり、主要な神経実験はショウジョウバエに限定されています。

人間に近い種でも「報酬が近いと危険が無視される」傾向が見られるかを検証する目的で用いられました。

研究の手法と分析の概要

この研究は、行動実験と神経操作を組み合わせた基礎神経科学研究です。

以下の3つの柱から構成されています:

① 交尾中の行動観察

雄のショウジョウバエに対して、交尾行動のさなかに「影」のような脅威刺激(空中を横切る黒い影)を提示。

その反応が、交尾のどの段階で変化するかを記録しました。

② 神経回路の操作

ハエの特定の神経(LC16ニューロン:視覚的脅威に反応する経路)に関与するドーパミンの分泌を操作。

この神経経路を活性化/抑制することで、「脅威回避行動」がどのように変化するかを調べました。

※ドーパミンとは?

ドーパミンは「快感」や「報酬」に関係する脳内物質です。

この研究では、報酬(交尾)に対して集中する脳の切り替えスイッチとして働いていることが示唆されました。

③ 脅威抑制の仕組みの可視化

蛍光カルシウムイメージングという技術を使い、神経活動をリアルタイムで可視化。

これにより、ドーパミンが視覚経路(LC16)をどのように抑制するかが図で明示されました。

補足実験:サルの視線テスト

アカゲザルのオスに、魅力的なメスの画像と脅威的な画像(例:ヘビなど)を提示し、

交尾に関係する刺激があるときに視線がどちらに向きやすくなるかを調べました。

研究結果

求愛行動中の脅威への反応が弱まる

ショウジョウバエの雄は、交尾の準備段階で「影のような脅威」を感じると、

最初はすぐに求愛を中断して逃げる行動をとっていました。

ところが、

交尾が近づくにつれて、同じ脅威に対して反応しなくなり、逃げずにそのまま求愛を続けるようになることが観察されました。

この行動の変化は、交尾の段階が進むごとに段階的に強くなることが確認されています。

「恋の熱量」が高いほど、危険を無視する傾向に

さらに、ハエのオスがどれだけ強くメスに惹かれているか、

つまり「どれだけ恋に夢中になっているか」という気持ちの強さが、脅威への反応に大きく関係することがわかりました。

求愛意欲が高まるほど、危険を感じにくくなるという傾向が明確に見られました。

“恋の熱”が高いと、それだけ脳は「いまは脅威より恋」と判断しやすくなるようです。

ドーパミンが“脅威無視スイッチ”として働く

この変化を生み出しているのが、「PPM2」というドーパミンを出す神経細胞です。

この細胞が視覚の脅威を察知する「LC16ニューロン」の働きを直接抑えることで、

「いまは報酬(交尾)が大事だから、危険は後回し」とする脳の状態をつくり出しています。

ドーパミンの“量”が多いほど反応は小さくなる

ドーパミンの分泌量が多いと、逃げる反応が段階的に弱まることがわかりました。

しかも量が一定以上になると、ハエは脅威を完全に無視してしまうのです。

発動の“タイミング”もぴったり一致

PPM2が活性化するタイミングと、ハエが脅威に無反応になり始めるタイミングはほぼ同じでした。

この一致は、PPM2が意思決定のスイッチ役として機能していることを示しています。

人工操作による証明

PPM2を人工的に活性化させると、交尾に関係なくハエは一切逃げなくなりました。

逆にその働きを止めると、交尾中であってもふたたび脅威に敏感に反応するようになります。

このことから、「恋に夢中になるかどうか」は脳の仕組みによってコントロール可能であることが示されました。

交尾が終わると“元どおり”に戻る

さらに注目すべきは、交尾が終わった直後から、脅威への反応が一気に回復するということです。

これはまるで俗に言う「賢者タイム」のように、恋の熱が冷めた瞬間に冷静さと警戒心が戻るような現象です。

このように状況に応じて脳の判断力を柔軟に切り替えられることこそが、

生き延びることと子孫を残すことを両立させる上で、非常に重要な適応能力だと考えられます。

数値で見る変化

| 状況 | 脅威への回避反応(%) |

| 求愛初期 | 約80%が逃げる |

| 求愛後期(交尾直前) | 約40%が逃げる |

| 交尾中 | 約20%のみ逃げる |

| 求愛意欲が非常に高い時 | ほとんど逃げない |

| ドーパミン活性化時 | 一切逃げない(無反応) |

| ドーパミン抑制時 | 交尾中でも約80%が逃げる |

| 交尾終了後 | 再び80%が逃げるように戻る |

サルでも“恋に夢中で脅威に気づかない”現象が

霊長類のアカゲザルにおいても、魅力的なメスと脅威的な画像を交互に提示すると、

オスは脅威よりもメスに注意を向ける傾向が見られました。

これはハエと同様に、

「恋の刺激」があると脅威の存在に気づきにくくなるという行動の偏りが、異なる動物種間で共通して存在する可能性を示しています。

研究の結論

恋のスイッチが“危機回避”を切っていた

この研究は、

✅️ショウジョウバエのオスが交尾前になると外からの危険を無視するようになり、

その判断が脳内のドーパミンの働きによって調整されている

ことを明らかにしました。

また、

✅️この行動の変化は一時的なものであり、交尾が終わるとすぐに元の警戒心が戻る

ことも分かりました。

つまり、

✅️恋愛や繁殖への強い動機づけが一時的に生存戦略(逃避)を抑制する

という、本能レベルでの“優先順位の切り替え”が脳内で行われていることを科学的に示したのです。

【礼次郎の考察とまとめ】

なぜ“危険を無視”するようになるのか

著者らは、この現象が

「繁殖成功を最大化するための脳の最適化」

と考えています。

つまり、オスにとって交尾の機会は非常に貴重で、逃すリスクは“生き延びることよりも痛い”。

そこで脳は、「今は危険を無視してでもチャンスを逃すな」と判断し、

視覚の脅威回路を一時的に抑制する指令を出すのです。

このように、行動や感覚の優先順位を“状況に応じて切り替える”仕組みが、単純な生き物の中にも備わっていることが、今回の研究で示されました。

「賢者タイム」も科学で説明された

さらに面白いのは、

交尾が終わった直後に、脅威への反応がすぐに回復する

という点です。

これはまさに、俗に言う「賢者タイム」のようなもの。

性的興奮が収まった瞬間に、急に冷静になり、周囲の状況に敏感になる…。

そんな“気持ちの切り替え”にも、神経レベルでの仕組みがあることが示されたのです。

恋に夢中になるのも、終わった瞬間に現実に引き戻されるのも、

すべては生き物の「生存」と「繁殖」を両立させるための絶妙なバランスなのかもしれません。

私たちの生活にもある「恋は盲目スイッチ」

この研究はショウジョウバエの話ではありますが、人間にも“似たような心のバイアス”があることを思い出させてくれます。

たとえば、恋愛や夢中な感情が高まっているとき、

本来気づくべきリスクや忠告をうっかりスルーしてしまう経験はありませんか?

芸能ニュースで、まさかと思うような行動を取ってしまった有名人の“不倫報道”が話題になることがあります。

「なんであんなに目立つ人が…?」と不思議に思える行動の裏にも、

もしかしたらこうした“恋に夢中な状態で警戒心が鈍る”という、

生き物としての脳の仕組みが働いているのかもしれません。

注意すべき“恋の没入”

恋愛に限らず、仕事・推し活・SNSなど「夢中になれる対象」があるのは素晴らしいことです。

でも、視野が狭まりすぎると、危険や不調に気づけなくなることもあるかもしれません。

ふと立ち止まって、“いま自分は何かを見落としていないか?”と

一歩引いて見つめる時間を持つことは、現代人にとっても大切なことだと感じました。

締めのひとこと

恋と危機管理、どっちを取る?

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。

これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。

本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。

記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。

コメント