結論「『高血圧のある人』は、毎日“1万歩未満”でも十分に寿命を延ばせる――そんな現実的で希望の持てる結果が、最新研究で明らかになりました」

この記事はこんな方におすすめ

✅高血圧を指摘されたけど、何をすれば良いか分からない

✅ウォーキングに意味があるなら、できる範囲で始めたい

✅「1日1万歩」はきつすぎると感じているけど、健康は気になる

✅科学的に裏付けられた“ちょうどいい”習慣を取り入れたい

時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ

🔴疑問:高血圧の人は「毎日どれくらい歩けば健康に良いのか?」は意外と知られていない

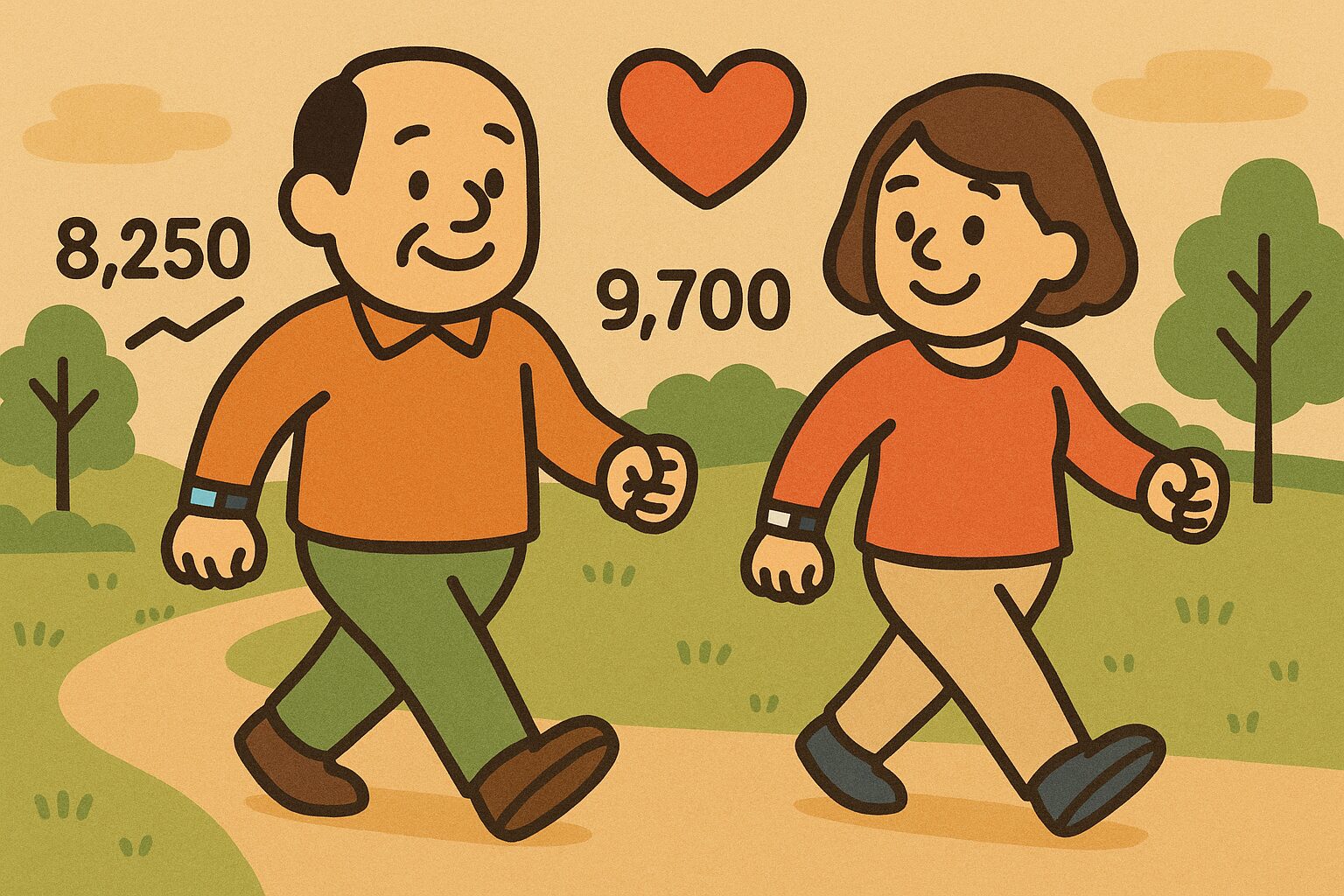

🟡結果:1日8,250歩で死亡リスクが減少、9,700歩で心臓病リスクも低下。それ以上歩いても効果はあまり変わらない

🟢教訓:「1万歩」は目指さなくてもいい!まずは8,000歩前後から始めれば十分効果あり

🔵対象:アメリカの高血圧成人1,629人を対象とした12年追跡の大規模研究。日本人にも応用可能

はじめに

皆さん、こんにちは!

医師として患者さんに「歩きましょう」と伝えることは多いですが、正直なところ「どれくらい歩けば効果があるのか?」と聞かれると明確には答えられないことがあります。

「1日1万歩が目標」とよく耳にしますが、実際にそんなに歩いている人に出会ったことはあまりなく、そもそもその数字の根拠もよくわかりません。

本当に歩けば歩くほど健康になるのでしょうか?

それとも、適度なところで“効果の頭打ち”があるのでしょうか?

「無理せず、コスパよく健康を手に入れたい」というのは、きっと多くの方の本音だと思います。

本日ご紹介するのは、そんな悩みにヒントを与えてくれる、とても興味深い研究です。

この論文は、中国・中南大学の研究チームが発表し、イギリスの医学雑誌『BMC Public Health』(公衆衛生専門の国際誌)に2025年に掲載されたもの。

テーマはズバリ「高血圧の人は1日どれくらい歩けば健康に良いのか?」という身近で重要な問題です。

今回はこの研究結果をもとに、「何歩がベストなのか?」「それって本当に効果あるの?」を、わかりやすく解説していきます。

自己紹介

こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。

海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、

生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。

日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

今回読んだ論文

“Associations of daily step count with all-cause mortality and cardiovascular mortality in hypertensive US adults: a cohort study from NHANES 2005-2006”

(高血圧のある米国成人における1日あたりの歩数と全死亡率および心血管死亡率との関連:NHANES 2005–2006に基づくコホート研究)

BMC Public Health. 2025 Jan 11;25(1):129.

PMID: 39799282 DOI: 10.1186/s12889-024-21216-y

掲載雑誌:BMC Public Health(BMC パブリック・ヘルス)【イギリス】 2025年1月

研究の目的

この研究の目的は、高血圧のある人が「1日に何歩くらい歩けば、健康に良いのか?」を明らかにすることです。

ウォーキングは誰でも始められる手軽な運動として推奨されていますが、実際に「どれくらい歩けば効果があるのか?」という具体的な数字はこれまで明確にされていませんでした。

特に高血圧患者では、死亡リスクとの関連を歩数という指標で測った研究は少なく、「多ければ多いほどいいのか?」「最適な歩数はあるのか?」という疑問が未解決のままでした。

この研究では、アメリカの高血圧のある成人を対象に、日々の歩数と「全体の死亡率」および「心臓病などによる死亡率」との関係を調べることで、健康効果が得られる「ちょうどよい歩数の目安」を探ろうとしています。

研究の対象者と背景

この研究の対象となったのは、アメリカに住む1,629人の高血圧のある成人です。

彼らは、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)が実施する「NHANES」という全国的な健康調査に2005〜2006年に参加した人たちで、年齢は18歳以上、平均年齢は約57歳でした。

NHANESは非常に信頼性の高い調査で、参加者は専門の医療スタッフによる診察・血液検査・生活習慣のアンケートを受けています。

この研究では、「高血圧と診断された人」のみを抽出し、その後約12年間にわたって、死亡に関する情報を追跡しました。

死亡情報は「全体の死亡」と「心臓や血管の病気による死亡」の2つに分けて分析されています。

なお、対象がアメリカ人であることから、日本人への直接の適用には慎重さが必要です。

ただし、歩数という“身体活動の量”に関しては人種を問わず共通する側面も大きいため、日本人にも十分参考になる内容と言えるでしょう。

研究の手法と分析の概要

この研究は、「前向きコホート研究」と呼ばれる手法です。

つまり、実際に生活している人々を長期間にわたって追いかけ、「日常的な歩数」と「その後の健康状態(死亡の有無)」との関係を統計的に分析したものです。

歩数の測定方法

参加者は「加速度計」という専用機器(万歩計の進化版)を腰につけ、1日あたりの歩数を正確に測定。

歩数のデータは、加速度計を1日10時間以上つけていた日だけを有効とし、より正確に日常の活動量を反映するよう工夫されていました。

こうした丁寧なデータ管理によって、今回の分析結果には高い信頼性があるといえます。

対象の選び方

高血圧の診断基準(収縮期130以上または拡張期80以上、医師の診断、降圧薬の使用)に当てはまる人のみを抽出。

データの比較方法

歩数のデータは、全参加者を歩数の多い順に並べて4つのグループ(四分位)に分類。

・第1群(約4,300歩以下)

・第2群(約4,300〜7,300歩)

・第3群(約7,300〜10,100歩)

・第4群(約10,100歩以上)

に分け、死亡率の違いを比較しました。

調整した項目

年齢・性別・喫煙・飲酒・糖尿病・心臓病など、死亡に影響しうる要因をすべて考慮して解析。

死亡情報の取得方法

政府の「死亡登録データベース」と照合して、誰がいつ、どんな原因で亡くなったのかを確認。

解析手法

「Cox比例ハザードモデル」や「スプライン回帰」といった統計手法を用いて、歩数と死亡の関係をより正確に分析。

【補足:各種用語】

四分位分析

参加者全体を歩数の多い順に4グループに分けて比較する方法です。

少ないグループ(第1四分位)から多いグループ(第4四分位)まで段階的に比較でき、傾向を見やすくします。

Cox比例ハザードモデル

「歩数が増えたときに、どのくらい死亡リスクが下がるか」を長期的に評価するための信頼性の高い統計手法です。

スプライン回帰(非線形回帰)

「歩けば歩くほど良い」という単純な関係ではなく、「あるところまでは効果が大きいけど、それ以上は頭打ちになる」といったカーブ型の関係を見つけるための分析方法です。

このように、歩数という日常的な行動と、命に関わるリスクとの関連を“客観的データ”で可視化した点が、この研究の非常に優れたところです。

続いて、研究でわかった「結果」を詳しくご紹介していきます。

研究結果:目標は8,250歩!それ以上歩いても効果は頭打ち】

この研究では、参加者を1日あたりの歩数で4つのグループに分け、それぞれの死亡率を12年間にわたり追跡しました。

その結果、歩数が増えるほど死亡率が下がる傾向はあるものの、ある一定の歩数を超えると、その効果はほとんど変わらなくなることが分かりました。

以下はグループ別の比較です:

| 歩数グループ | 平均歩数(1日) | 全死亡率(12年間) | 心血管死亡率(12年間) |

| 第1群(最少) | 約4,300歩以下 | 41.2% | 26.5% |

| 第2群 | 約4,300〜7,300歩 | 26.4% | 13.7% |

| 第3群 | 約7,300〜10,100歩 | 17.5% | 10.0% |

| 第4群(最多) | 約10,100歩以上 | 9.6% | 7.5% |

特に7,000歩から9,000歩あたりで死亡率が大きく低下しており、

✅全体の死亡リスクは約8,250歩で最小に

✅心血管死亡リスクは約9,700歩で最小になることが確認されました。

それ以降の歩数では、リスクの低下はほぼ横ばいか、やや上昇する傾向も見られたため、健康効果としては「そこが限界」と言えそうです。

さらに、歩数を1,000歩ごとに増やした場合の効果も分析されています。

✅1,000歩増加で

→ 全体の死亡リスクが7%減少(HR=0.93)

→ 心血管死亡リスクが11%減少(HR=0.89)

ただしこの効果は、あくまで「全体平均としての傾向」であり、歩数が少ない人ほど大きく、すでに1万歩近く歩いている人では“ほぼ効果なし”になることが補足的に明記されています。

つまり、「1万歩以上歩けばより良い」という考え方は当てはまらず、むしろ“頑張りすぎ”かもしれないという結果でした。

また、この傾向は「年齢・性別・体格(BMI)・喫煙歴」などによって変わることはなく、どのグループにおいても歩数が多い人ほど死亡率が低いという一貫した結果が出ていました。

つまり、「若いから関係ない」「女性だから違うかも」といった心配をする必要はなく、誰にとっても“ほどほどに歩くこと”の効果は確かだと考えられます。

研究の結論

この研究は、「高血圧の人は1日にどのくらい歩けば健康に効果があるのか?」というシンプルかつ重要な疑問に、非常に実用的な答えを与えてくれました。

✅全体の死亡リスクを最も下げるのは、1日8,250歩

✅心臓・血管系の病気による死亡リスクを下げるのは、9,700歩まで

✅そして、それ以上の歩数に健康効果の“上乗せ”はほとんどなく、むしろ体への負担や疲労のリスクが懸念される可能性もある。

著者らは、「無理に1日1万歩以上を目指す必要はなく、コスパの良い目標は8,000〜9,000歩あたり」と結論づけています。

この研究は、ただの“理想論”ではなく、実際のデータに基づく、日常生活に即したアドバイスを示している点が大きな魅力です。

「とにかくたくさん歩けばいい」と思っていた人にとっても、“ちょうどいい努力”の目安が見えてくる研究ではないでしょうか。

【筆者の考察】日本人のわれわれがこの論文から学び活かせる教訓や注意点

この研究はアメリカ人を対象としたもので、食事や生活習慣、体格の平均値などは日本人とは異なります。

たとえばアメリカの高血圧患者は日本より肥満の割合が高く、身体活動の基準や目標も違う可能性があります。

ですが、「何歩くらいで死亡リスクが下がりきるか」という“歩数の目安”という点では、

人種差よりも個人の体力や生活環境の影響が大きいと考えられます。

つまり、この研究で示された8,000〜9,000歩という現実的なゴール設定は、日本人にとっても十分に応用可能です。

むしろ日本では「1日1万歩が当たり前」というイメージが定着しており、無理にそれを達成しようとして足や腰を痛めたり、疲れて逆に運動嫌いになるケースも少なくありません。

今回の研究から学べるのは、「頑張りすぎなくていい。続けられる範囲で、ちゃんと効果がある」という心強いメッセージです。

特に高血圧を持つ人にとっては、“ただ歩けばいい”ではなく、“どこまで歩くと効果があるのか”を知ることこそが、継続のコツ”になるのではないでしょうか。

まとめ

今回は、「高血圧のある人が健康的に寿命をのばすには、1日どれくらい歩けばいいのか?」という問いに対して、具体的な“目標歩数”を提示してくれた研究をご紹介しました。

✅1日8,250歩で全体の死亡リスクが最大限に下がる

✅心臓病などの死亡リスクは9,700歩で最小に

✅それ以上は「頭打ち」になり、追加の健康効果はわずかか、ほぼなし

この結果は、ただの数字ではなく、私たちが日々の生活の中で取り入れられる行動の目安になります。

忙しくて時間がない日も、「今日はせめて6,000歩」「余裕がある日は8,000歩以上」など、柔軟に目標を持つことができれば、継続できる習慣として定着しやすくなるでしょう。

“ちょうどいい”健康管理を目指すための、科学的なヒントになる研究でした。

締めのひとこと

たくさん歩けなくても、大丈夫。大切なのは、ほどよく歩いて、毎日を続けること。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。

これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。

本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。

記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。

コメント