結論「毎日のコーヒーが、痛風の発症リスクを“56%”下げることが科学的に示されました」

この記事はこんな方におすすめ

✅痛風や高尿酸血症のリスクに不安がある方

✅「尿酸値が高め」と言われたことがある方

✅コーヒーが健康に良いのか知りたい方

✅食習慣でできる“予防”を探している方

時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ

🔴疑問:最近「尿酸値が高め」と言われたけど、食生活で何かできることはないの?

🟡結果:コーヒーを飲む体質の人では、尿酸値や尿素が下がり、ホルモンバランスも改善。結果として、痛風リスクが約56%低下することが判明。

🟢教訓:1日1杯のコーヒーが、将来の痛風予防に役立つかもしれません。

🔵対象:ヨーロッパ系ですが、同じ生活習慣の日本人にも応用可能な知見です。

※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。

すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。

あらかじめご了承ください。

はじめに

皆さん、こんにちは!

「食事って、どこまで病気の予防に関係するんだろう?」

そんな疑問を感じたことはありませんか?

医師として患者さんと向き合う中で、

「食習慣と病気の因果関係」を科学的に示す研究の重要性を日々感じています。

今回ご紹介するのは、

コーヒーやアルコールなどの5つの食習慣が痛風にどう関係するのかを、遺伝情報をもとに分析したユニークな研究です。

特に注目されたのが、

コーヒー摂取による痛風リスクの低下という予想外の結果。

その“しくみ”にも踏み込んで解明が進められています。

この研究は、イギリスの医学誌『Clinical Rheumatology』に掲載された信頼性の高い論文。

今回はその内容をもとに、

「日々の食事がどんな健康リスクを左右するのか?」をわかりやすく解説していきます。

自己紹介

こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。

海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、

生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。

日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

※本記事は、PubMed掲載の査読付き論文をもとに、現役医師が一次情報をわかりやすく解説しています。

以下に出典を明示し、信頼性の高い医療情報をお届けします。

今回読んだ論文

“Coffee intake reduced gout risk by decreasing urate and urea while increasing SHBG levels in plasma: a mediation Mendelian randomization study”

(コーヒー摂取は、尿酸および尿素を低下させ、SHBGレベルを上昇させることで痛風リスクを低下させた:仲介因子に着目したメンデルランダム化研究)

Clin Rheumatol. 2024 May;43(5):1735-1743.

PMID: 38448745 DOI: 10.1007/s10067-024-06922-7

掲載雑誌:Clinical Rheumatology【イギリス】 2024年5月

研究の要旨

研究目的

食習慣が痛風リスクに与える因果的影響と、その過程に関与する代謝因子の解明

研究方法

2標本メンデルランダム化(MR)、2段階MR、MVMR、逆MR、感度解析

研究結果

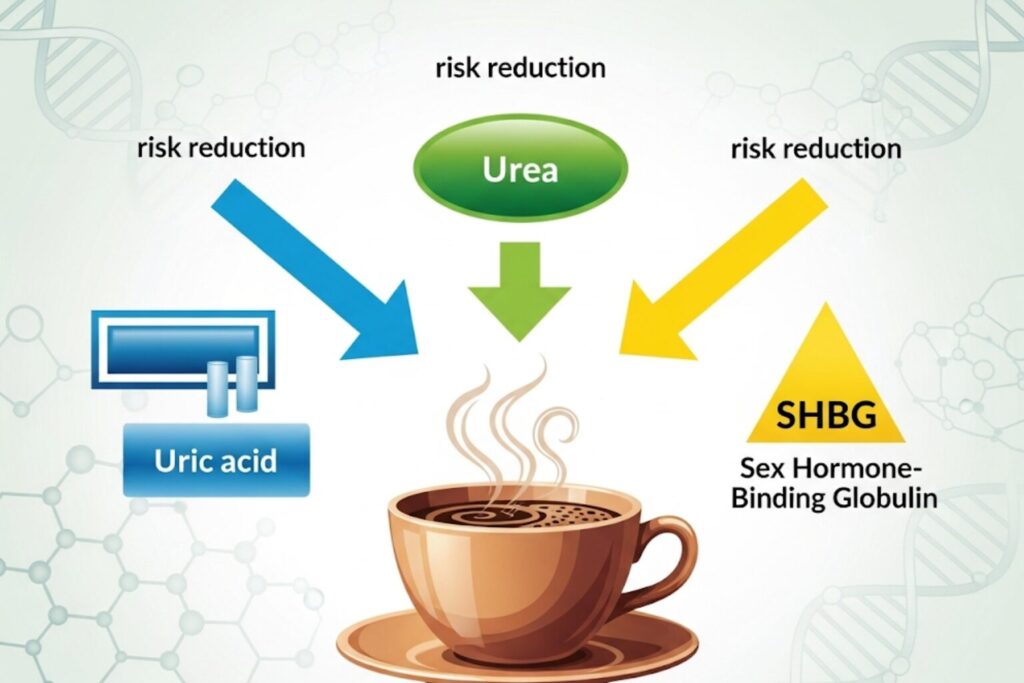

コーヒー摂取は尿酸・尿素を減少、SHBGを増加させ、痛風リスクを下げた。

結論

コーヒーは痛風予防に有効であり、代謝物は介在要因となり得る。

研究の目的

この研究の目的は、

日々の食習慣が痛風の発症リスクにどのように関わっているのかを、因果関係の観点から明らかにすることです。

食事内容と痛風との関連はこれまでも数多く指摘されてきましたが、

多くの研究は「相関」にとどまっており、「原因か結果か」ははっきりしないままでした。

特に、コーヒーやアルコール、チーズ、ベーコン、シリアルなど、

私たちがよく口にする食品が実際に痛風のリスクにどう影響しているのかは、明確な証拠に欠けていたのです。

本研究では、メンデルランダム化(Mendelian Randomization:MR)という手法を用い、遺伝情報から推定される食習慣と痛風リスクとの因果関係を検証しました。

さらに、「影響があるとすれば、どんな体内変化がそれを仲介しているのか?」を明らかにするため、

血中の代謝物(尿酸、尿素、SHBGなど)に着目し、それらが“仲介役”になっている可能性も併せて調査しました。

つまり本研究は、

① どの食習慣が痛風リスクに影響しているか

② その影響は体の中のどんなメカニズムを通じて起こるのか

――この2点を解き明かそうとしたものです。

研究の対象者と背景

この研究で用いられたデータは、すべてヨーロッパ系の人々を対象とした大規模な遺伝子解析から得られたものです。

調査に用いたのは、イギリス・フィンランドなどの研究機関が提供する複数のゲノムワイド関連解析(GWAS)データ。

その規模は最大で約43万人以上という非常に信頼性の高いものでした。

ゲノムワイド関連解析(GWAS)とは、数十万〜数百万の人の遺伝情報を調べ、特定の病気や習慣との関係を統計的に明らかにする研究手法です。

この研究では、コーヒーやアルコールの摂取傾向、そして痛風の発症などが遺伝的にどのように関連しているかを調査するために活用されました。

研究参加者は全員がヨーロッパ系だったため、そのまま日本人に当てはまるとは限りません。

特に、遺伝的な体質の違いや食文化の違いがあるため、日本人で同様の効果が出るかどうかは今後の国内研究が待たれます。

とはいえ、代謝やホルモンに関わるメカニズム自体は共通している可能性が高く、参考にできる部分も多い研究です。

研究の手法と分析の概要

この研究では、「食習慣と痛風リスクとの因果関係」を検証するために、メンデルランダム化(MR)という手法を用いた遺伝統計学的解析が行われました。

メンデルランダム化とは

メンデルランダム化(Mendelian Randomization:MR)とは、生まれ持った遺伝子情報を手がかりに、ある習慣と病気の“原因と結果”の関係を調べる方法です。

たとえば、「コーヒーを多く飲む傾向にある人々に共通する遺伝的な特徴(SNP)」をもとに、

そのようなSNPを持つ人が、痛風になりやすいか/なりにくいかを統計的に分析することで、因果関係を間接的に評価することができます。

この方法を使うことで、「他の生活習慣や体質の影響では?」といった交絡因子の影響を減らし、

観察研究では難しい“因果関係”の推定が、より信頼性高く可能となります。

研究の流れとステップ

この研究は以下の4つのステップで進められました:

1.5つの食習慣(コーヒー、アルコール、チーズ、シリアル、ベーコン)と痛風の因果関係を検証(2標本MR)

2.痛風との有意な因果関係が確認された「コーヒー摂取」について、どのような体内物質が介在しているかを分析(2段階MR)

3.尿酸・尿素・SHBGといった代謝マーカーが、この因果関係にどの程度寄与しているかを数値で評価(多変量MR)

4.「逆に、痛風が先にあって食習慣が変わるのでは?」という逆因果関係の可能性も同時に検討(逆MR)

⚠ この研究では、実際に摂取した食品の「量」や「種類」までは評価されていません。

あくまで、特定の食品を多く摂る「傾向に関係する遺伝子」と、痛風リスクとの関係を統計的に推定したものです。

使われたデータの規模と信頼性

この研究で使用されたのは、イギリスのUKバイオバンクや、フィンランドのFinnGenといった、世界的に信頼されている大規模な遺伝子データベースです。

| データセット名 | 内容 | 規模(おおよそ) |

| UK Biobank | 食習慣(コーヒー、チーズ、ベーコンなど) | 約43万人 |

| FinnGen 他 | 痛風の診断・発症 | 数万人 |

| 代謝マーカー GWAS | 血中の尿酸、尿素、SHBG など | 数千〜十万人規模 |

これらのデータはすべてヨーロッパ系の人々を対象に集められたもので、遺伝研究としては非常に信頼性の高いものです。

SNP(スニップ)とは

SNP(エスエヌピー、またはスニップ)とは、

「Single Nucleotide Polymorphism」の略で、

人のDNAの中にある、たった1文字の違い(遺伝的な個人差)のことです。

この小さな違いが、「コーヒーを飲む量」や「尿酸の代謝」など、私たちの体質や行動傾向に関係していることがあります。

今回の研究では、こうしたSNPを手がかりに、「痛風との因果関係」があるかどうかを調べたのです。

分析の信頼性を高める工夫

この研究では、結論の信頼性を確保するために、以下のような工夫がされています:

・交絡因子の影響を避けるために、使用するSNPを厳しく選定

・結果にブレがないか確認するため、複数の統計手法(感度分析)を併用

・「もしかして逆に、痛風になるとコーヒーの摂取が減るのでは?」という可能性も逆MR解析で確認

このようにして、本研究は「観察研究」よりも一歩踏み込んで、“食習慣と痛風”の因果関係を解明しようとしたものです。

研究結果

コーヒーを飲む体質の人は、痛風になりにくい

メンデルランダム化解析の結果、コーヒーをよく飲む傾向のある遺伝的体質の人では、痛風のリスクが有意に低いことが示されました。

・オッズ比(OR):0.444

・P値:0.049

これは、

「コーヒー摂取そのものが、痛風リスクの低下に因果的に関与している」

可能性があることを意味しています。

※「痛風の遺伝的リスク」とは、「その人が遺伝的にどれくらい痛風になりやすいか」を表すものです。病気の発症そのものを示すものではありません。

なぜリスクが下がる? 血中の代謝マーカーを分析

続いて、「なぜコーヒーが痛風のリスクを下げるのか?」を探るため、コーヒー摂取に関連する248種類の血中代謝マーカーを調査。

その中から、痛風との関連も強い以下の3つの成分が“仲介因子”として特定されました。

| 成分 | コーヒー摂取による変化 | 痛風リスクへの影響 | 寄与率 |

| 尿酸(Urate) | 減少 | リスクを下げる | 53.60% |

| 尿素(Urea) | 減少 | リスクを下げる | 16.43% |

| SHBG(性ホルモン結合グロブリン) | 増加 | リスクを下げる | 4.81% |

これら3成分を介して、コーヒーと痛風の因果的な関係のうち、約27.45%が説明できるという結果でした。

逆にいえば、残る72.55%は他の要因による可能性があることを意味しています。

この媒介効果(27.45%)は統計的に有意(P < 0.05)とされています。

なお、各成分との因果関係も別々のメンデルランダム化解析で検証されています。

【補足:各種用語】

痛風(つうふう)

血液中の「尿酸(にょうさん)」という成分が多くなりすぎて、関節などに結晶としてたまり、激しい炎症や痛みを引き起こす病気です。

特に足の親指の関節が腫れて痛むのが典型的な症状で、「風が吹いただけで痛い」と言われるほど強い痛みを伴います。

尿酸(Urate)

尿酸は、体の中でプリン体(DNAの一部など)が分解されたときにできる老廃物です。

ふつうは腎臓から尿として体外に出ていきますが、うまく排出されなかったり、作られすぎたりすると、血液中にたまり「高尿酸血症」という状態になります。

これが進むと痛風になります。

尿素(Urea)

尿素は、体の中でタンパク質が分解されたときにできる老廃物のひとつです。

血中の尿素の量が高いと、腎臓のはたらきが悪くなっている可能性があります。

SHBG(性ホルモン結合グロブリン)

SHBGは「性ホルモン結合グロブリン(Sex Hormone-Binding Globulin)」というたんぱく質で、男性ホルモンや女性ホルモンの働きを調節しています。

SHBGが多いと、ホルモンバランスが整いやすくなると考えられており、痛風のリスクが少し下がる可能性が示されました。

逆の因果関係はあるのか?

「痛風になりやすい人ほど、コーヒーを控える傾向にあるのでは?」

という逆因果関係も検証されましたが、統計的に明確な関連は見られませんでした(P=0.402)。

異なる統計手法でも結果は一貫

今回の研究では、まずIVW法という標準的な統計手法で、コーヒー摂取と痛風リスクの間に因果関係があることが示されました。

さらに、念のために統計的な前提条件を少し変えた、MR-Egger法や加重中央値法といった別の手法でも同じような結果が得られたことで、この関係性が偶然ではない可能性が高まりました。

⇒このように、異なる統計手法で検証して同じ結論が得られるかどうかを確かめるのが「感度分析」です。これにより、結果の「ブレ」に強く、再現性のある信頼できる分析といえます。

※IVW法:メンデルランダム化研究でもっとも基本的な分析方法で、多くの研究で使われます。

※MR-Egger法:より慎重に“交絡(まぎれ)”の影響を取り除く方法です。

※加重中央値法:外れ値(例外的なデータ)があっても、安定した結果が得られるのが特徴です。

他の食品はどうだった?

同じ手法を用いて、アルコール・チーズ・ベーコン・シリアルなどの食習慣についても検討されましたが、痛風リスクとの間に有意な因果関係は確認されませんでした。

⇒これは「関係がない」ことを意味するのではなく、「この研究の方法では関係が確認できなかった」という意味です。

研究の結論

コーヒー摂取は痛風のリスクを下げる可能性

今回の研究では、遺伝的な手法を用いて、

✅️コーヒーを多く飲む傾向のある人ほど、痛風のリスクが低いことが統計的に示されました。

その背景には、

血液中の尿酸や尿素の濃度が下がること、そして

SHBG(性ホルモン結合グロブリン)の濃度が上がることが関係していると考えられています。

これらの要素は、単なる結果ではなく、コーヒーが痛風リスクを下げる過程で働く「仲介要因」である可能性があり、重要な発見といえます。

また著者らは、これらの代謝変化の根底にあるメカニズムとして、コーヒーに含まれる成分(カフェインや抗酸化物質など)が、肝臓やホルモン環境に影響している可能性も示唆しています。

【礼次郎の考察とまとめ】

コーヒーは痛風予防の一手になるか?

「尿酸値が高めと言われた」「親が痛風持ちで心配」――

そんな痛風のリスクに悩む人にとって、今回の研究は“日常の中にできる対策”のひとつとして、コーヒーに注目してもよい可能性を示しています。

これまでの食事指導は「プリン体を減らす」など“控える”視点が主でしたが、

「積極的に取り入れてもいいかもしれない食品」としてコーヒーが浮上した点が新しい発見です。

さらに、今回の研究はただの観察研究ではなく、メンデルランダム化という手法で“因果関係”に踏み込んでいるため、説得力も高いといえます。

研究の限界と補足

この研究はヨーロッパ系住民の遺伝情報をもとにしており、アジア人や日本人に同じように当てはまるかは不明です。

また、コーヒーと一口に言っても、ブラックか砂糖入りか、飲むタイミングや量などは個人差が大きく、これらは考慮されていません。

SHBGの上昇と痛風リスク低下の関係についても、まだメカニズムははっきりしていないと著者らは述べています。

著者の補足的な見解として、SHBGは「ホルモン調節や代謝機能を通じた作用の可能性がある」ことが議論されており、今後の研究の発展が期待されます。

好きなコーヒーが健康にも良さそうだと知ると、少しうれしくなりますよね。

もちろん、コーヒーだけで健康が決まるわけではありませんが、「小さな習慣の選び方」が人生をゆるやかに変えていくのかもしれません。

締めのひとこと

避けるだけの生活に、コーヒーでちょっとした“足し算”を。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。

これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。

本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。

記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。

私、礼次郎は家で『ネスカフェ・ドルチェ・グスト』というエスプレッソマシンを愛用しております。

非常に美味しいのですが、結構ポーションの値段がお高いのが悩みだったんです。

ここ数年は『ふるさと納税』でいただくことにしております。

茨城県稲敷市さんの返礼品。

なんと『30個入✕3箱』!!

という大盤振る舞いです!

『リッチブレンド』と『カフェオレ』の2種類

インフレで物価上昇の昨今、非常に助かっております✌️

コメント