結論「加工肉や赤肉に含まれる脂を、チーズなどの乳製品の脂に置き換えると、心臓病のリスクが明確に下がることが、信頼性の高い大規模研究で示されました」

この記事はこんな方におすすめ

✅脂質制限をしているが、実際にどれが体に良い脂か迷っている方

✅加工肉や赤身肉が気になるが、チーズや乳製品の健康影響も知りたい方

✅家族のために、日常の食事をちょっとだけ健康的にしたいと考えている方

✅「脂は全部悪」と思っていたけど、実は付き合い方次第かも?と思い始めた方

時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ

🔴疑問:肉に含まれる脂を乳製品に変えると、体にいいって本当?

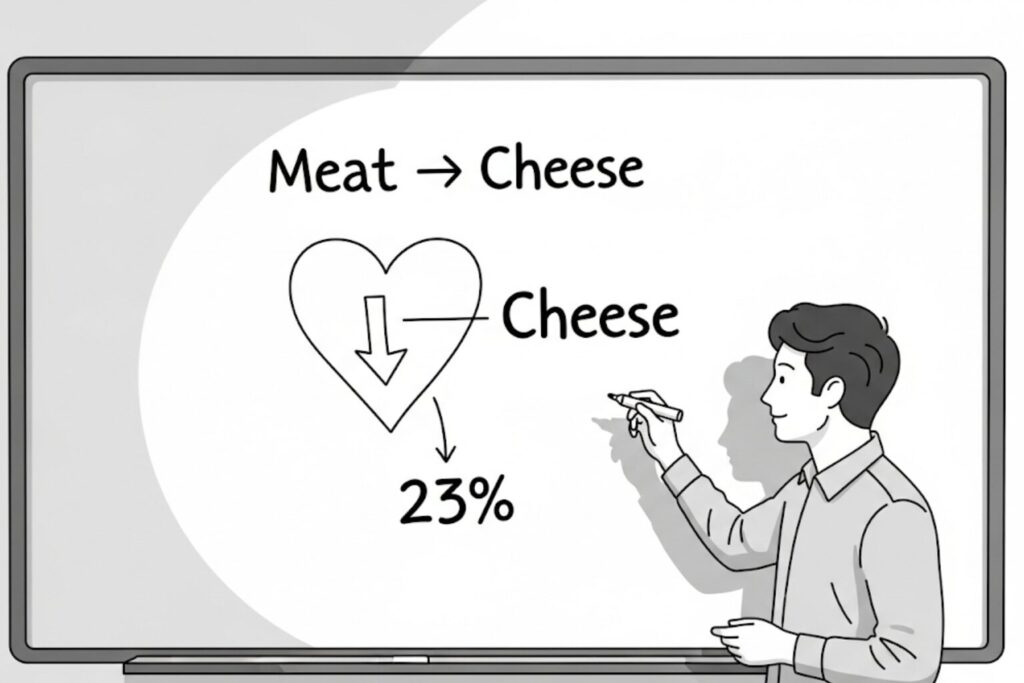

🟡結果:加工肉の脂をチーズの脂に置き換えると、心疾患リスクが約23%も低下

🟢教訓:「どの脂を摂るか」が、心臓病や脳卒中リスクに直結

🔵対象:イギリスの40~79歳・約2万人を最大25年追跡した信頼性の高い研究

※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。あらかじめご了承ください。

はじめに

皆さん、こんにちは!

糖質ダイエット、一度は試したことがある方も多いのではないでしょうか?

私も過去にチャレンジして、一時的にはちゃんと痩せたんです。

でも…数年経つと、気づけば元通り。

やっぱり白ごはんが恋しくなっちゃうんですよね。

そこで今度は「脂肪を控えるダイエット」に切り替えてみよう!

と思ったのですが、ふと疑問が…。

脂肪なら何でも減らせばいいの?

肉もチーズもバターも同じ扱いでいいのかな?

そんなときに出会ったのが、今回ご紹介する

「脂肪の“出所”によって心臓病のリスクがどう変わるか」

を調べたイギリスの大規模研究です。

この論文は、アメリカの栄養専門誌『アメリカ臨床栄養学雑誌(The American Journal of Clinical Nutrition)』に2024年に掲載された信頼性の高い内容。

今回はこの研究をもとに、

「脂肪は敵なのか、それとも味方なのか?」

という深いテーマに迫ります!

自己紹介

こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。

海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、

生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。

日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

今回読んだ論文

“Replacement of Saturated Fatty Acids from Meat by Dairy Sources in Relation to Incident Cardiovascular Disease: The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)-Norfolk Study”

(肉に由来する飽和脂肪酸を乳製品に置き換えた場合の心血管疾患発症リスク:EPIC-Norfolk研究)

Am J Clin Nutr. 2024 Jun;119(6):1495-1503.

PMID: 38608753 DOI: 10.1016/j.ajcnut.2024.04.007

掲載雑誌:The American Journal of Clinical Nutrition【アメリカ】 2024年6月

研究の要旨

研究目的

肉由来の飽和脂肪酸(SFA)を乳製品由来のSFAに置き換えることで心血管疾患リスクがどう変化するかを検討

研究方法

英国EPIC-Norfolk研究の21,841人(40〜79歳)を対象に、最大25年間追跡し、食事調査と心血管疾患(CVD)発症データを解析

研究結果

肉→乳製品のSFA置き換えでCVDと冠動脈疾患(CAD)リスクが低下。特にチーズへの置き換え効果が顕著。一方で鶏肉→乳製品の置き換えは脳卒中リスク増加

結論

飽和脂肪酸の食品源によって心血管疾患リスクが異なり、より具体的な食品ベースの栄養指導が必要

研究の目的

この研究の目的は、

肉に含まれる飽和脂肪酸(脂の一種)を、乳製品に含まれる脂に置き換えたときに、心臓病や脳卒中のリスクがどう変わるのかを詳しく調べることでした。

これまでの研究でも、

「肉の脂を乳製品の脂に置き換えると、心臓病のリスクが下がる可能性がある」

とされていましたが、

多くは“総肉”と呼ばれる赤肉・加工肉・鶏肉などすべてをまとめた分類で分析されており、食品ごとの違いがよくわかっていませんでした。

今回の研究では、赤肉・加工肉・鶏肉といった個別の肉の種類ごとに、さらにチーズ・牛乳・ヨーグルトといった乳製品の脂と置き換えた場合の効果を比較。

どの組み合わせが心臓病リスクを下げやすいか、より現実的で具体的な食生活に役立つヒントを探るのが目的です。

また、これまでの類似研究はアメリカやオランダの人々を対象にしたもので、イギリス人を対象とした研究は初めて。

そのため、より地域に根ざした信頼性のあるデータが期待されていました。

研究の対象者と背景

この研究は、イギリス東部のノーフォーク地方に住む中高年を対象にした「EPIC-Norfolk研究」という大規模な健康調査の一環として行われました。

・対象者:40~79歳の男女、合計21,841人

・地域:イギリス(ノーフォーク)

・期間:1993年〜2018年(最長で25年追跡)

・人種構成:ほとんどが白人(99.4%)

参加者は、健康診断や食事調査を受け、その後長期間にわたって「どのような病気にかかったか」などの情報が記録されていきました。

研究の中で注目されたのは、「日ごろの食事からどんな種類の脂をとっているか?」という点です。

特に、肉(加工肉・赤肉・白肉)や乳製品から摂る飽和脂肪酸(SFA)の摂取源が、心臓病や脳卒中のリスクにどう影響しているかが調べられました。

また、今回の研究では、牛や豚の「赤身肉(脂肪が少ない部位)」と「霜降り肉(脂肪が多い部位)」の違いは区別されておらず、どちらも“赤肉”としてまとめて分析されています。

この研究の対象はほぼ全員が白人で、乳製品の摂取量も欧米基準。

とはいえ、近年の日本でも加工肉の消費が増え、食生活が欧米化しているため、

「脂の“出所”によって健康リスクが変わる」という考え方は、私たちにとっても重要なヒントになるでしょう。

用語の定義

赤肉

牛・豚・羊・山羊などの哺乳類の肉全般を指します。

火を通しても赤みが残るのが特徴で、一般的に「ミオグロビン」という赤い色素タンパクが多く含まれています。

白肉

鶏肉や七面鳥など鳥類の肉が該当します。白肉はミオグロビンが少なく、火を通すと白っぽくなります。

加工肉

ベーコン・ハム・ソーセージ・ミートパイ・ハンバーガーなど、赤肉(牛・豚など)を加工して塩漬け・燻製・保存処理した食品のことを指します。

鶏の加工食品(チキンナゲットなど)は含まれておらず、今回の研究では赤肉ベースの加工品に限定されています。

研究の手法と分析の概要

この研究は「前向きコホート研究」と呼ばれるスタイルで、イギリスの中高年21,841人を最長25年間追跡し、どんな食生活をしていた人が心臓病や脳卒中になりやすいかを調べたものです。

食事内容の調査

研究の出発点として、参加者は130項目もの詳細な食事アンケート(Food Frequency Questionnaire)に答えました。

これは、1年間にどのくらいの頻度でどんな食品を食べているかを細かく記録するもので、たとえば:

・ハムを週何回食べるか

・牛乳はどれくらい飲むか

・チーズ、ヨーグルト、赤肉、鶏肉などの摂取頻度と量

といった情報を集めるものです。

このアンケート結果と食品ごとの栄養成分表を突き合わせることで、

「この人は何の食品から、どのくらいの脂(飽和脂肪酸:SFA)をとっているか」

=脂の“出所”

が計算できます。

脂の置き換え分析

ここが少し専門的なのですが、研究では

「加工肉から100kcal分の脂をとっている人」と「チーズから100kcal分の脂をとっている人」を比較し、どちらが病気になりやすいかを調べています。

つまり、

「脂の摂取量は同じでも、“何からとるか”でリスクは変わるのか?」

を、統計的に分析しているのです。

この分析方法を「エネルギー等価置換モデル」といい、

脂の量は一定(100kcalのまま)にした上で、摂取源(たとえば加工肉→チーズ)だけを置き換えた仮想シナリオを作ります。

なお、“100kcal分の脂”は食品の全体量ではなく、脂質だけを基準としたカロリー比較です。つまり、実際の食品の量にはかなり差が出ることもあります。

そのうえで、25年間の追跡中に実際に心臓病や脳卒中を発症した人のデータと照らし合わせて、脂の出所による違いがあるかを比較しました。

この手法の信頼性は?

この研究では、以下のような工夫により結果の信頼性を高めています。

・対象人数が多い(2万人超)

・追跡期間が長い(最大25年)

・年齢・性別・運動・喫煙・糖尿病など、健康に影響を与える他の要因も統計的に調整

つまり「脂の出所と病気のリスクの関係」を、できる限り公平に、他の影響を除いて評価できるよう設計されているのです。

このように、「1回の食事調査」からでも、

脂の出所ごとの摂取量を推定 → 仮想的な置き換え → 発症率の差を比較

という流れで、意味のあるデータが導き出せるようになっています。

【補足:各種用語】

飽和脂肪酸(SFA)

動物性食品に多く含まれる脂の一種。摂りすぎると心臓や血管に悪影響があるとされている。

コックス回帰モデル

長期追跡の中で病気になるタイミングを考慮しつつ、年齢や喫煙など他の要因の影響を調整して「脂の出所による差」が本当にあるのかを判定する方法。

エネルギー等価置換

脂の量は同じ(100kcalなど)に保ったまま、食品A(加工肉)の脂を食品B(チーズ)に置き換えるとどうなるか?をシミュレーションする統計手法。

実際の食生活で置き換えが現実的に可能かを考える上で非常に実用的。

研究結果

「脂の出所」で病気リスクが変わる?驚きの置き換え効果

研究では、約2万人分の食事と健康データをもとに、

「ある食品の脂を、別の食品の脂に100kcal分だけ置き換えたらどうなるか?」

という仮想シナリオを統計モデルで再現し、心臓病や脳卒中のリスクの変化を分析しました。

「加工肉の脂 → チーズの脂」で『心臓の病気」のリスクが統計的に有意に下がった!

| 置き換え内容 | 病気の種類 | リスク減少率 | ハザード比(HR) |

| 加工肉の脂 → チーズの脂 | 心血管疾患(CVD) | 約23%減少 | 0.77 |

| 加工肉の脂 → チーズの脂 | 冠動脈疾患(CAD) | 約23%減少 | 0.77 |

| 加工肉の脂 → チーズの脂 | 脳卒中 | 約19%減少 | 0.81 |

特に心臓の動脈(冠動脈)に関する病気(CAD)で、明確なリスク低下が見られました(統計的に有意)。

一方で脳卒中に対する効果はやや控えめで、改善傾向はあるものの、信頼区間が広く、有意性はやや低めでした。

※補足:「ハザード比(HR)」とは、病気になるリスクの比率。1.0が基準で、数値が小さいほどリスクが低いことを意味します。

「赤肉の脂 → チーズ」でも一定の予防効果が確認された

赤肉の脂 → チーズの脂 心血管疾患リスクが約14%減少(HR=0.86)

ただし、脳卒中リスクの変化は小さく、統計的には明確な差がない可能性も示されました。

「鶏肉→ヨーグルト・牛乳」の置き換えは逆効果の可能性も

鶏肉の脂 → ヨーグルトの脂 脳卒中のリスクが約2.5倍に増加(HR=2.48)

この結果は一見インパクトが強いですが、ヨーグルトの種類(加糖・低脂肪など)や摂取状況を十分に分けていない可能性があり、過剰な解釈には注意が必要です。

また、赤肉や加工肉を牛乳やヨーグルトに置き換えたケースでは、ほとんどリスクの変化は見られませんでした(HR≒1.0)。

なお、今回の分析ではヨーグルトの種類(加糖・低脂肪など)の違いを細かく分けておらず、単一のカテゴリとして扱われているため、過度な一般化には注意が必要です。

また、上記すべての傾向は男女ともに共通しており、性別による効果の違いは見られませんでした。

研究の結論

脂肪の“量”より“出どころ”が心疾患リスクに影響する。

この研究から明らかになったのは、

脂肪をどれだけ摂るかよりも、何の食品から脂を摂るかが重要

だということでした。

たとえば、

✅️加工肉の脂 → チーズの脂に置き換えると、心疾患リスクが約23%も低下。

✅️赤肉の脂 → チーズの脂でも、約14%のリスク減少が見られました。

一方で、赤肉や加工肉の脂を牛乳やヨーグルトの脂に置き換えても、明確な効果は確認されず、ハザード比はほぼ1.0(差なし)でした。

さらに、鶏肉の脂 → ヨーグルトの脂という置き換えでは、逆に脳卒中のリスクが2.5倍に増加する傾向も見られ、注意が必要です。

【礼次郎の考察とまとめ】

脂は「控える」よりも、「出どころを変える」という発想を。

今回の研究は、「脂肪は全部ダメ」という考えを見直すきっかけになるものです。

注目すべきは、脂質の“量”より“どこから摂るか”が、心臓病や脳卒中のリスクに大きく関わっていたという点。

たとえば、

✅️加工肉(ハム・ベーコン・ソーセージなど)をチーズに置き換えるだけで、心疾患のリスクが約23%下がる

✅️赤身肉も、チーズに変えることで一定の予防効果あり

一方で、牛乳やヨーグルトに変えても効果は薄い。鶏肉→ヨーグルトでは逆にリスクが上がる可能性も

つまり、

「脂を減らす」ではなく、どの脂に“置き換えるか”がカギなんです。

日常生活ではどうすれば?

たとえば…

・朝食のベーコンやウインナーを、ハード系チーズ(例:チェダーやパルメザン)に変えてみる

・焼肉やソーセージよりも、ナッツや魚、発酵乳製品から脂をとるよう心がける

・鶏肉は脂質源としても中立的〜良好な選択肢とされており、今回の研究でも、鶏肉の脂をヨーグルトの脂に置き換えると脳卒中リスクが高まる傾向が見られました。

むしろ鶏肉を無理に他の乳製品に置き換えるより、そのまま取り入れるほうが安心かもしれません。

これらの工夫だけで、脂の摂取量は同じでも、心臓病や脳卒中のリスクをぐっと下げられる可能性があるんです。

日本人にとっての注意点は?

日本人は欧米と比べると脂質の摂取量が少なめですが、

近年では加工肉・ファストフードの普及で食生活が欧米化してきています。

また、和食にチーズを取り入れるのは少し難しいかもという文化的なハードルもあるかもしれません。

それでも、たとえば:

・サラダにチーズを加える

・ハムの代わりに豆腐や納豆・ナッツを使う

・魚や発酵食品で脂の「質」を意識する

といった工夫なら、無理なく取り入れやすいはずです。

「脂を敵にする」のではなく、「脂とどう付き合うか」を考えてみませんか?

今回の研究は、そんな新しい食選びのヒントをくれる結果でした。

食べる楽しみを減らさずに、ちょっとした置き換えで未来の健康を守る。そんな視点を持つだけで、食卓の意味が少し変わるかもしれません。

締めのひとこと

大事なのは“ただ減らす”ことより、“ちゃんと選ぶ”こと。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。

これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。

本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。

記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。

私、礼次郎のお気に入りモッツァレラチーズ!!

コスパ最強、コストコオリジナルブランドKIRKLANDのモッツァレラチーズ1kg☺️

10切れぐらいに切れ目が入っていてサラダやカプレーゼにすぐにお使いいただけます。

コストコでいつも鬼買いしてます🧀

コメント