結論「ダークチョコ好きな人に共通する“遺伝的傾向”は、高血圧のリスクを27%下げる可能性があるとわかりました。」

この記事はこんな方におすすめ

✅健康診断で「血圧が高め」と言われた方

✅おやつに罪悪感を感じてしまう方

✅食事で生活習慣病を予防したい方

✅「チョコレートは体に悪い」と信じて避けていた方

時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ

🔴疑問:チョコレートって本当に体に良いの?

🟡結果:ダークチョコをよく食べる“体質”の人は、高血圧のリスクが約27%低いという結果に。

🟢教訓:ポテチなどの代わりに“置き換えおやつ”としてチョコを選ぶのはアリかも。ただし食べ過ぎはNG。

🔵対象:欧州系(白人)の人々をもとにした研究のため、日本人には参考程度。体質差に注意が必要。

はじめに

皆さん、こんにちは!

「カカオ〇%のダークチョコが体にいい」とテレビやネットでよく耳にしますよね。

でも正直、わたしはずっと思ってました。

「いやいや、チョコだよ?本当に体にいいの?」と。

健康にいいって言いながら、脂質も糖分もあるし…そんな疑いの目を向けていたある日、

ふと見つけたのが今回ご紹介するちょっとニッチな研究論文。

「チョコレートと高血圧の因果関係」を、なんと遺伝子レベルで調べていたんです。

しかもただの相関ではなく、“本当に関係があるのか”を科学的にガチ検証。

この研究は、イギリスの科学雑誌「Scientific Reports」に2024年に掲載されたもので、

「おやつと健康のバランス」に悩む方には特に刺さる内容かもしれません。

今回はこの研究をもとに、「チョコって結局どうなの?」という疑問に、

専門用語を使わずやさしくお答えしていきます。

自己紹介

こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。

海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、

生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。

日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

今回読んだ論文

“Dark chocolate intake and cardiovascular diseases: a Mendelian randomization study”

(ダークチョコレート摂取と心血管疾患:メンデルランダム化研究)

Sci Rep. 2024 Jan 10;14(1):968.

PMID: 38200066 DOI: 10.1038/s41598-023-50351-6

掲載雑誌:Scientific Reports(サイエンティフィック・リポーツ)【イギリス】 2024年1月

研究の目的

「ダークチョコレートが血管にいい」――そんな話、聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

実際に、過去の研究ではチョコを食べることで血圧が下がったり、血液の流れが良くなったりという結果が出たこともあります。

でも、それって本当に「チョコのおかげ」なんでしょうか?

実はその多くが、小規模で期間も短く、条件もバラバラな実験ばかりだったんです。

だから「因果関係がある」とは言いきれず、“たまたま”そう見えただけかもしれないんですね。

そこでこの研究では、人の遺伝子情報を使って「チョコと病気の関係に本当に因果があるか?」を調べようとしました。

その対象は、心筋梗塞や心不全など12種類の「心血管疾患」。

特に注目したのは、「本態性高血圧」という、原因が特定できないタイプの高血圧です。

つまりこの研究は、「ダークチョコをよく食べる遺伝的な傾向がある人は、心臓の病気になりにくいのか?」を科学的に確かめるために行われたんです。

研究の対象者と背景

この研究で使われたのは、イギリスやフィンランドを中心としたヨーロッパ系(=主に白人)約6万5000人分のデータです。

具体的には、「UKバイオバンク」などの大規模な健康調査から、普段どれくらいダークチョコレートを食べているかを遺伝情報から推定し、その人たちが将来的にどんな心臓や血管の病気(心血管疾患)になるかとの関係を調べました。

対象になった病気は12種類あり、例えば高血圧・心筋梗塞・心不全・脳卒中・静脈血栓など、誰にとっても身近で気になるものばかりです。

研究対象者はすべてヨーロッパ系(European ancestry)=白人を主とする人々で、年齢や性別はさまざまです。

つまり今回の結果は、白人の体質や食生活に基づいた傾向であるという点に注意が必要です。

日本人にも参考になる部分は多いものの、体質や生活習慣が異なるため、そのままは当てはまりません。

たとえば:

・日本人は白人と比べて塩分感受性が高く、高血圧になりやすい体質を持つ人が多い

・食生活も異なり、白人社会での「チョコの代替スナック」としての位置づけとは文化的な背景が異なる

・遺伝的な代謝の違いもあるため、「チョコを食べる=健康になる」とは単純に言えない

とはいえ、「ポテトチップスやスナック菓子の代わりに、カカオ成分の高いダークチョコを取り入れる」といった食習慣の置き換えは、日本人にも十分応用できるヒントだと考えられます。

研究の手法と分析の概要

この研究では、「ダークチョコレートをよく食べている人たちに共通して見られた遺伝的傾向」と、将来の心臓や血管の病気の発症リスクとの因果関係を、メンデルランダム化(MR)という方法で調べました。

この手法は、人の遺伝情報を“自然な実験条件”として使うことで、「チョコを食べること」と「病気になること」に本当に因果関係があるかどうかを検証できるのが特長です。

具体的な調査内容は以下の通りです:

研究対象者

・対象者:約64,945人(すべてヨーロッパ系、主に白人)

・データ出典: UKバイオバンク、FinnGen などの大規模ゲノムコホート

・比較対象:「ダークチョコをよく食べる人に共通する遺伝的傾向を持つ人」と「そうでない人」

対象疾患

以下12種類の心血管疾患

1.本態性高血圧(EH):原因がはっきりしない高血圧

2.心房細動(AF):心臓の拍動が不規則になる不整脈

3.心不全(HF):心臓のポンプ機能が弱くなる状態

4.虚血性心疾患(IHD):心筋梗塞や狭心症など、血流不足による病気

5.心筋梗塞(MI):心臓の血管が詰まり、心筋が壊死する状態

6.心停止(CA):突然心臓が止まる重篤な状態

7.心臓突然死(SCD):突然死に至る心臓病

8.一過性脳虚血発作(TIA):一時的に脳の血流が止まる「プチ脳卒中」

9.脳卒中(Stroke):脳の血管が詰まる・破れることで起こる発作

10.血栓性脳卒中(IS):血栓が脳の血管を詰まらせて起こる脳卒中

11.脳出血(ICH):脳内で出血が起こるタイプの脳卒中

12.静脈血栓塞栓症(VTE):足などにできた血栓が肺などに詰まる状態

統計解析法

・逆分散加重法(IVW)

・MR-Egger法

・加重中央値法

・MR-PRESSO法(異常値除去)

→ 各手法で一致した結果が出るかを検証し、分析の信頼性を高めました

【補足:各種用語】

メンデルランダム化(MR)

遺伝子の違いを利用して「チョコと病気の因果関係」を調べる分析手法。

親から受け継いだ遺伝子はランダムで、生活習慣の影響を受けにくいため、

「チョコ好きな人の遺伝的傾向が、病気にどう関係するか」を公平に評価できます。

IVW法、MR-Egger法

分析結果の正確さ・偏りをチェックするために使う、いわば“裏取り”のための統計手法です。

いくつかの異なる角度からチェックして、「偶然じゃないよね?」と念入りに確認していると考えてください。

このように、この研究は「チョコが健康にいい」という話を“根拠を持って調べ直した”しっかり設計された分析だと言えます。

研究結果:“チョコ好き”に共通する遺伝傾向を持つ人は、高血圧になりにくかった!

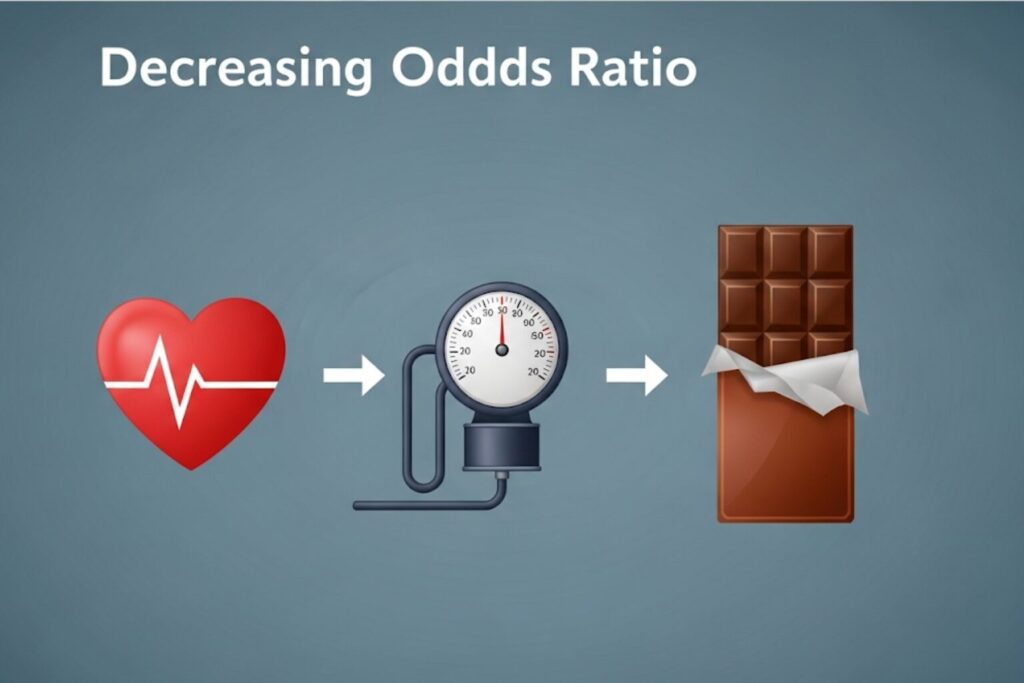

今回の研究では、「ダークチョコをよく食べている人に共通して見られた遺伝的傾向」を持つ人が、「本態性高血圧(EH)」になりにくいということが、統計的に明確に示されました。

さまざまな角度から分析しても、同じ傾向が繰り返し確認されたことから、今回の結果は偶然ではなく、統計的にも信頼に足るものとされています。

結果の要点は以下の通りです:

| 疾患名 | オッズ比(OR) | 信頼区間(95% CI) | 統計的有意性 | 解釈 |

| 本態性高血圧 (EH) | 0.73 | 0.60 ~ 0.88 | p = 0.00106 | 約27%リスク減。明確な因果関係あり |

| 静脈血栓塞栓症 (VTE) | 0.69 | 0.50 ~ 0.96 | p = 0.028 | リスク低下の可能性あり(やや弱い) |

| その他10疾患 | 0.95〜1.05程度 | 信頼区間が1.0を跨ぐ | 有意差なし | 明確な関連は見られなかった |

特に注目すべきは、高血圧のリスクが約27%も下がっていたという点。

これは、単なる相関ではなく因果関係であると示された点がこれまでの研究との大きな違いです。

また、静脈血栓塞栓症(VTE)でもややリスクが低い傾向が見られましたが、

それ以外の心筋梗塞や脳卒中などの疾患では統計的な有意差は認められませんでした。

また、調査対象となった12種類すべての病気について、“ダークチョコ傾向”によってリスクが上がった病気は一つもありませんでした。

つまり、チョコが“体に悪い”という証拠は少なくともこの研究からは見つからなかったのです。

【補足:オッズ比(OR)とは?】

「オッズ比」とは、ある条件(ここでは“チョコをよく食べる人に共通する体質”)を持つ人が、ある病気になる確率が、持っていない人に比べてどれくらいか?を表したものです。

・オッズ比が1.0より小さい → リスクが下がっている

・オッズ比が1.0より大きい → リスクが上がっている

・今回の0.73という数値は、27%リスクが低いことを意味します

「信頼区間」とは、この数値がどのくらいブレる可能性があるかを示すもので、

その範囲に1.0が含まれていなければ“統計的に有意”と判断されます。

研究の結論

この研究の最大の発見は、

✅「ダークチョコをよく食べる人たちに共通して見られる遺伝的な特徴を持つ人は、高血圧になりにくい」

ということでした。

これは、単なる観察ではなく、「因果関係があるか」を統計的に検証するメンデルランダム化という手法によって得られた、科学的な裏付けのある結果です。

ただしここで重要なのは、実際にチョコを食べたかどうかを調べたわけではなく、あくまで「ダークチョコをよく食べている人たちに共通する体質(=遺伝的傾向)」があるかどうかを見ている、という点です。

論文の著者らもこの点をはっきりと述べており、

『この研究はチョコレート摂取そのものの効果を直接証明するものではない』

と明記しています。

つまり、この結果は“食べたらすぐ効く”という単純な話ではなく、体質との関係に着目したものです。

ですが、「チョコを好むような体質が、高血圧とどう関係するか?」という新しい視点を提供したという意味では、大きな価値があります。

さらに著者らは、以下のような重要な視点も提示しています:

『今回の結果は、チョコレート摂取に関する過去の観察研究と一致しており、将来的に“予防的な活用”の可能性を検証する価値がある。

しかしそのためには、高品質なダークチョコを用いた介入研究、摂取量の最適化、他の生活習慣要因との比較など、さらなる研究が不可欠である。』

このように、あくまで現時点では「ヒントが得られた段階」であり、実際にチョコレートを健康目的で取り入れるには、慎重な検証が必要であるというのが著者の姿勢です。

【礼次郎の考察とまとめ】日本人のわれわれがこの論文から学び活かせる教訓や注意点

この研究はヨーロッパ系(主に白人)の遺伝情報を用いて行われたものであり、日本人を含む他の人種にそのまま当てはめるには慎重であるべきです。

たとえば日本人は欧米人と比べて、

・食塩に敏感で高血圧になりやすい

・脂質代謝や腸内環境が異なる

・チョコの消費量や食べ方も文化的に違う

といった点があり、結果を単純に応用するのは難しい部分もあります。

とはいえ、今回の研究が示したのは、

“ダークチョコをよく食べる傾向がある体質の人は、高血圧になりにくいかもしれない”

という、これまでにない新しい視点です。

もちろん今の段階では、「チョコを食べれば血圧が下がる」とまでは言えませんが、今後の研究次第では、そう断言できる日が来るかもしれません。

そして何より、「チョコが高血圧のリスクになるという証拠は見つからなかった」という事実は、わたしたちにとって素直にうれしい発見です。

「絶対に避けなきゃ」と怖がる必要はなさそうですし、食べ方や選び方に気をつければ、安心して楽しむこともできる――

それが、この研究が私たちに教えてくれた最も大切なメッセージだと感じます。

今回の研究は、「チョコは甘い=体に悪い」という固定観念に対し、新しい角度からの見直しを促すものでした。

ただし、これはあくまで“体質”に関する研究であり、チョコそのものの健康効果を直接証明したわけではありません。

だからこそ今は、「積極的に食べるべき!」とは言えないけれど、「悪影響があるとは言いきれない」安心材料にはなるという段階。

将来的に、

・どんな種類のチョコが

・どれくらいの量で

・どんな人に合っているのか

といった点が明らかになれば、“チョコを活かす食習慣”がより具体的に語れるようになるでしょう。

今はまだその途中段階ですが、「ちゃんと選べば、チョコは悪者じゃない」――

そんな前向きな認識転換のきっかけとして、この研究を心に留めておく価値はあると思います。

締めのひとこと

チョコレート、ちょっとだけ安心して食べていい理由が、科学から届きました。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。

これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。

本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。

記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。

コメント