結論「老化は徐々に進むのではなく、44歳と60歳で“ガクン”と変わる――私たちの体に隠された2つの節目」

この記事はこんな方におすすめ

✅40代〜60代で「最近、体が変わってきた」と感じている方

✅いつからエイジングケアを始めるべきか、科学的に知りたい方

✅「老化のサイン」に敏感になりたい方

✅信頼できる医学データに基づく健康知識を知りたい方

時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ

🔴疑問:老化って、いつから始まっているの?

🟡結果:実は、44歳と60歳で体内に大きな変化が集中して起こることが判明

🟢教訓:40代・60代はエイジングケアのゴールデンタイム!

🔵対象:アメリカ在住の25〜75歳の健康な男女(日本人にも応用の可能性あり)

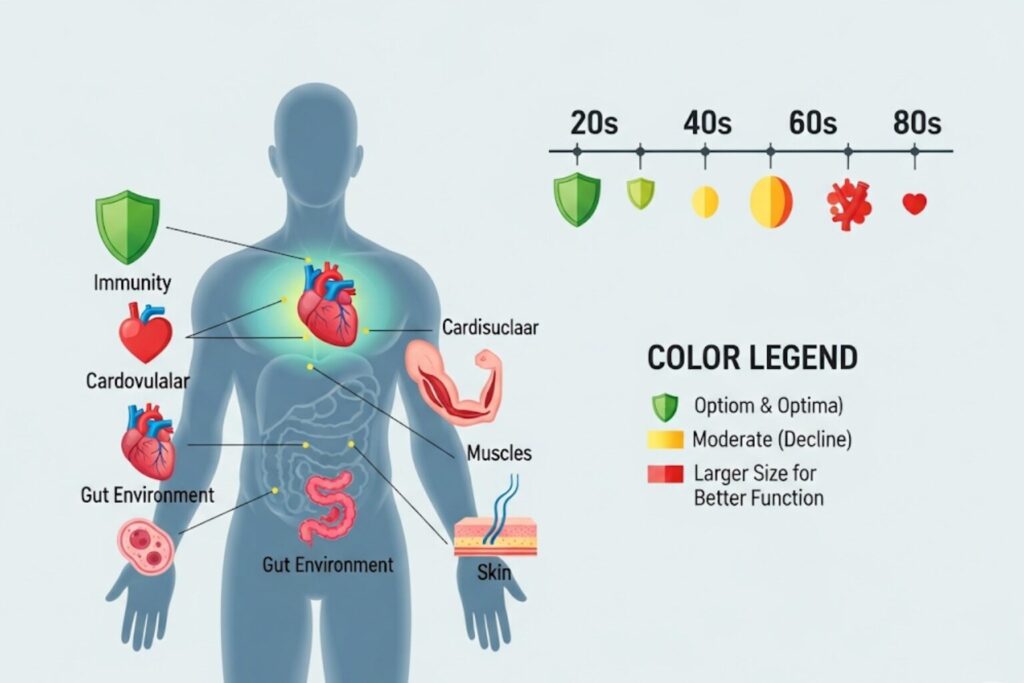

※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。

すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。

あらかじめご了承ください。

はじめに

皆さん、こんにちは!

私、40代の男性なんですが、体力の衰えを感じる今日このごろです。

昔から「30を過ぎたら体力が落ちるよ」とか、「40を超えたらまたガクッとくるぞ」なんて、親や年上の先輩に言われてきました。

正直、20代の頃は「はいはい、またまた~」と聞き流していたんですが……

実際にわたしが40代半ばになってみて、本当にその通りだなぁと実感しています。

若い頃なら、ちょっと運動すればすぐに体重も落ちたし、2〜3日ジム通いすればお腹もすっきりしてたのに。

今は同じように頑張っても「え?全然変わらない…むしろ増えてない?」という日々です(笑)

本日ご紹介するのは、「老化って本当にゆっくり進むの?」という素朴な疑問に答えてくれる研究です。

これまで“老化って徐々に進むもの”だと思い込んでいて、

30代や40代でガクッとくる感覚も、「その年齢っぽい印象」に引っ張られてるだけかもしれないよね…なんて思ってたんです。

でも今回読んだ論文によると、そうじゃなかった。

ちゃんと科学的に、体の中では44歳と60歳あたりに“大きな変化”が起きているっていうんです。

まさに、「あ、だからあのとき体調ガクンと来たのか!」と納得できる内容でした。

イギリスの老化専門誌『Nature Aging』に掲載されたアメリカの研究チームによる論文をもとに、

私たちの体に起こる“老化の波”と、それにどう向き合うかを、わかりやすくお伝えします。

自己紹介

こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。

海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、

生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。

日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

※本記事は、PubMed掲載の査読付き論文をもとに、現役医師が一次情報をわかりやすく解説しています。

以下に出典を明示し、信頼性の高い医療情報をお届けします。

今回読んだ論文

“Nonlinear dynamics of multi-omics profiles during human aging”

(ヒト加齢に伴うマルチオミクスプロファイルの非線形的変化)

Nat Aging. 2024 Nov;4(11):1619-1634.

PMID: 39143318 DOI: 10.1038/s43587-024-00692-2

掲載雑誌:Nature Aging【イギリス】 2024年11月

研究の要旨

研究目的

ヒトの加齢に伴う分子レベルの非線形的な変化を網羅的に調べ、健康寿命延伸の鍵となる生物学的メカニズムを明らかにすること。

研究方法

カリフォルニア在住の25歳〜75歳の108人を対象に、最長6.8年にわたって追跡。血液、皮膚、腸内などから得たサンプルで、10種類のマルチオミクス解析を実施。

研究結果

約44歳と60歳の2つの時点で、数千に及ぶ分子の発現が急激に変化。免疫、心血管、腎臓、代謝、皮膚・筋肉の加齢関連変化がこのタイミングで顕著に。

結論

老化に伴う生物学的変化は直線的でなく、急激な変化点が存在し、それに応じて疾患リスクが上昇する。

考察

今後の加齢研究や予防医療では、年齢に応じた分子プロファイルの変化を考慮する必要があり、個別化医療の指針になる可能性がある。

研究の目的

この研究の目的は、

人間の老化がどのように進行するのか

――それが「徐々に連続的に起こる」のか、それとも「段階的に非線形に起こる」のか

――を、分子レベルで明らかにすることです。

これまでの研究では、加齢にともなう変化は“なだらか”に進行するものと考えられてきました。

しかし著者らは、「もしかすると老化には“節目”のようなタイミングがあるのではないか?」という疑問を抱きました。

特に、多層的なマルチオミクスデータ(ゲノム、トランスクリプトーム、プロテオームなど)を組み合わせて解析すれば、

加齢の中に潜む“非線形な変化点”が見えるのではないかと仮説を立てたのです。

その仮説を検証するために、25〜75歳の男女から血液・皮膚・腸内などのバイオマーカーを数年間にわたり測定し、

「年齢によって体の中で何がいつ変化するのか」を明らかにしようとしたのが、この研究の狙いです。

マルチオミクス(multi-omics)とは

体の中の“さまざまなレベルの情報”を同時に総合的に解析する技術のことです。

人間の体では、DNA → RNA → タンパク質 → 代謝物という流れで情報が使われていきます。

この各段階を「〜オーム(omics)」と呼び、それらをまとめて調べるのが「マルチオミクス」です。

研究の対象者と背景

アメリカ在住の健康な男女が対象

この研究に参加したのは、アメリカ・カリフォルニア州在住の25〜75歳の健康な男女108人です。

大きな病気のない人を対象に、体内の変化を自然な加齢としてとらえることを目的としています。

年齢層のバランスにも配慮

年齢分布は幅広く、加齢による変化を段階的にとらえる設計になっています。

また、複数年にわたって繰り返し測定が行われ、個人ごとの変化も追跡されています。

日本人にも応用できる?

対象は主にアメリカ在住の白人ですが、分子レベルの変化という観点では、

日本人にも共通する生理的変化がある可能性は高いと考えられます。

ただし、食事や生活習慣の違いがあるため、結果の一部は異なる可能性もあります。

研究の手法と分析の概要

縦断的な観察研究(前向きコホート)

研究は「介入」ではなく、自然な加齢を観察するデザイン。

最大6.8年、平均約1.7年間にわたり、年齢に伴う変化を時系列で記録しました。

収集されたデータの種類

対象者から以下のサンプルが定期的に採取されました:

・血液

・皮膚の微生物

・腸内細菌(マイクロバイオーム)

・自己申告の健康情報(問診)

10種類のマルチオミクスデータを統合

具体的には、以下のようなデータを統合して解析しています:

・ゲノム(DNA)

・トランスクリプトーム(RNA)

・プロテオーム(タンパク質)

・メタボローム(代謝物)

・マイクロバイオーム(腸内細菌)

・表現型データ(体重・血圧など)

・医療記録や問診票情報 など

このように多角的に体の中の状態を把握することで、より精密な老化の変化を捉えています。

【補足:各種用語】

ゲノム(genome)

DNA(遺伝子)全体の情報を指します。

その人の「設計図」にあたる部分で、先天的な体質や病気のなりやすさに関係しています。

トランスクリプトーム(transcriptome)

DNAが読み出されて作られたRNAの情報です。

いわば「設計図から作業指示書を書き起こした段階」で、

体が今どんな作業を始めようとしているかがわかります。

プロテオーム(proteome)

体内で実際に働いているタンパク質の全体像を指します。

作業指示(RNA)に従って作られた「作業員」のような存在で、

どんなタンパク質がどれくらい活動しているかを示します。

メタボローム(metabolome)

代謝によって生まれる“化学物質”の全体像を表します。

食べ物の栄養から作られるエネルギーや、体内の化学反応で生じる物質などが含まれます。

たとえば、

・血糖値のもとになるグルコース

・疲労やストレスのサインである乳酸

・吸収された栄養素の分解物(アミノ酸や脂肪酸)など

「体の中で今、どんな反応が起きているか?」を読み取る手がかりになります。

マイクロバイオーム(microbiome)

腸や皮膚などに住む細菌・微生物の集まりのことです。

特に腸内細菌は、健康や免疫、メンタルにまで影響を与えると言われています。

たとえば、

・食べ物の消化を助ける

・病原菌から体を守る

・幸せホルモン「セロトニン」の調整にも関与

腸内細菌の種類やバランスは年齢によって変化します。

この研究では、それが加齢とどう関係するかも調べられています。

なぜこれが大事なの?

これらの情報をバラバラにではなく一緒に見ることで、

「生まれつきの体質」だけでなく、いま体の中で何が起きているのかを正確に把握できます。

つまり、“老化”という複雑なプロセスを多角的にのぞきこむためのレンズが「マルチオミクス」なのです。

なぜこの手法が使われたの?

加齢は、単一の指標ではとらえにくい複雑なプロセスです。

そのため、複数の「体内の声」を同時に聞く必要がありました。

マルチオミクス解析を用いることで、

「遺伝的な体質」だけでなく、実際に“いま”体内で起きている変化を捉えることができるのです。

この研究の信頼性を支える工夫

・長期にわたる繰り返し測定(最大5回)

・同じ人を時間軸で追う縦断型デザイン

・医療記録や生活習慣など環境要因も考慮

・最先端の統計モデリング技術による解析

こうした工夫により、結果のばらつきを最小限に抑えつつ、

「年齢によってどのような分子の変化が起こるか」を高い解像度で捉えています。

研究結果

老化は「なだらか」ではなく、「階段状」に変わる

本研究では、

44歳前後と60歳前後という2つのタイミングで、体内の分子レベルにおいて急激な変化が集中して起きる

ことが明らかになりました。

とくに以下のような体のシステムで、変化が目立ちました:

| 年齢 | 主な変化領域 | 変化の内容例 |

| 44歳 | 免疫・代謝・皮膚・筋肉 | 炎症系タンパク質の上昇 皮膚コラーゲンの減少 筋機能の再構築 |

| 60歳 | 心血管・腎臓・腸内環境 | 血管構造の変化 腎臓関連物質の減少 腸内細菌の多様性低下 |

これらの変化は、RNA(遺伝子の活動)やタンパク質の急変化として観測されました。

つまり「老化」は、気づかぬうちにジワジワ進むのではなく、

ある年齢を境に“ガクン”と進むという“階段状”のパターンを持つ

ことが示されたのです。

加えて、研究チームは数千の分子を時系列で解析し、変化の速度や傾向に応じたパターン分類も行いました。

この中には、急激なスパイク変動を示す分子群もあり、「階段状老化」がデータ的にも支持されています。

実はその前から変化は始まっていた?

この44歳・60歳という急変の“前”にも、

いくつかのバイオマーカーで“揺らぎ”が始まっていたことがわかりました。

たとえば、30代後半の時点で、免疫系の一部の指標や脂質代謝関連の分子にわずかな変動が観測されており、

「老化はある日突然やってくる」のではなく、波のような前兆を伴って始まる可能性が示唆されます。

また興味深いのは、こうした分子変化の多くが外部環境(生活習慣や食事など)による説明を超えるレベルで、

生物学的に内在する“節目”として現れていたことです。

これは、加齢が単なる習慣の積み重ねではないことを強く裏付けています。

全員が同じタイミングで変わるわけではない

興味深いのは、同じ年齢でも、個人ごとに変化の出方にばらつきがあるという点です。

データ解析により、参加者の老化パターンは大きく以下の3タイプに分類されました:

① 早期に急変型(40代から強く変化)

② 徐々に変化型(60代で穏やかに移行)

③ 安定持続型(大きな変化が少ない)

このことは、加齢のプロセスが個別性の高いものであることを意味しており、

特に興味深いのは、ある種の人々は分子レベルで“年を取っていない”ような安定性を持っていたことです。

これは将来的な個別化医療やパーソナライズド・ヘルスケアの基礎情報としても重要です。

男性と女性で違う“老化の波”

さらに、性別によって変化のタイミングや影響の出方に違いが見られました。

たとえば、

炎症系の変動は女性で早く始まり、

一方で腎機能関連の分子変化は男性で強く出る傾向がありました。

これにより、「どの年齢で何に注意すべきか」は、性別によっても変わってくることが示されています。

変わらないものにも意味がある

一方で、年齢が上がってもあまり変化しなかった項目も存在しています。

とくに、ある種の代謝物や腸内細菌の構成は安定性を保っており、

これらは加齢の中でも比較的維持される健康要素として注目されています。

つまり、「変わること」だけでなく「変わらないこと」もまた、

体の状態を読み解く大切なヒントになるのです。

老化の波は“全身一斉”ではない

もうひとつ注目すべきは、変化の波が体の各システムで“ずれて”起きていることです。

免疫系は40代に、心血管系は60代に……といったように、

組織ごとに老化のタイミングが異なるため、

「ある年齢で何に注意すべきか」も、部位によって変わってくる可能性があります。

研究の結論

老化は「ゆるやか」ではなく「段階的に起きる」

本研究では、

✅️人間の老化が「連続的」ではなく、「非線形」かつ「段階的」に進行する

ことが明らかになりました。とくに

✅️44歳と60歳という年齢において、RNA、タンパク質、代謝物など複数の分子群が一斉に変化する“転換点”

が観測されました。

こうした分子のスパイク的変動は、全身の生理システムに大きな再構築を促すことを示しており、

このタイミングが「老化の波」の明確な境目として存在することが示唆されています。

また、すべての人が同じように老化するわけではなく、

変化が早く出る人とゆるやかな人、性別によって違いがあることも明らかになりました。

【礼次郎の考察とまとめ】

老化の「節目」は体の中にプログラムされている?

研究チームは、44歳や60歳に現れる大きな変化が、

生活習慣やストレスだけでは説明できないことに注目しました。

まるで「体の中にあらかじめ組み込まれたタイマー」が働いているように、

ある時期になると一気にスイッチが入ったような変化が起きるのです。

こうした発見は、老化が“なんとなく進むもの”ではなく、

生物学的なリズムに従って起きる可能性を示唆しています。

私たちができることは?

この研究を受けて大切なのは、「自分の体のサインに敏感になること」です。

「なんだか疲れやすくなった」「筋肉が落ちてきた気がする」――

それは、体が発している“節目のサイン”かもしれません。

代謝などの特定の変化は、BMIや食事パターンと有意な相関を持っていました。

これは、「生活習慣が老化の加速・抑制に関与する可能性」を補強するエビデンスです。

だからこそ、40代からは筋肉や免疫力、60代からは血管や腎臓の健康に注目し、

バランスの良い食事・軽い運動・質のよい睡眠などを日々意識することが、

老化の波にうまく乗るカギになります。

また、人によって変化のタイミングは違うという点も見逃せません。

「周りと比べる」のではなく、「自分のペースを知る」ことが、これからの健康づくりには大切です。

締めのひとこと

老化の波は、静かに、でも確実に私たちを揺らしています

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。

これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。

本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。

記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。

コメント