結論「5日間の“食べすぎ”で、脳の『満腹ブレーキ』が狂い、1週間以上も食欲が止まらなくなる――そんな驚きの研究結果が発表されました」

この記事はこんな方におすすめ

✅ついつい甘いものやジャンクフードを食べすぎてしまう人

✅ダイエットを頑張っているのに、リバウンドしやすいと感じる人

✅食べ物が脳に与える影響に興味がある人

✅子どものおやつ習慣や食育が気になる親御さん

時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ

🔴疑問:短期間だけ食べすぎたくらいで、脳や体にそんなに影響があるの?

🟡結果:5日間の高カロリー食で、脳の“満腹中枢”が混乱し、1週間以上も異常な状態が続いていた

🔵教訓:短期間の“食べすぎ”でも脳の機能に影響することがあるため、“すぐにリセットする意識”が大事

🟢対象:ドイツ在住の健康な若い男性(19~27歳)が対象。日本人にも当てはまる可能性があり要注意

はじめに

皆さん、こんにちは!

皆さんは「ちょっとくらい、いいよね」と思って食べたごちそうが、いつの間にか止まらなくなってしまった…そんな経験はありませんか?

実は私自身、今でこそ体重に悩んでいますが、昔はかなりストイックにダイエットに励んでいた時期がありました。

でも、夏休みやお正月に実家に帰って数日美味しいものを食べると…それまでの努力が一気に崩れてしまうんです。

「すぐに戻せばいい」とわかっていても、だらだらと切り替えられず、気づけば数週間。いつの間にか“もとのもくあみ”…そんな悔しい経験を何度もしてきました。

本日ご紹介するのは、ドイツの研究チームが発表した「高カロリーな食生活が脳に与える影響」に関する研究です。

この論文は、イギリスの医学雑誌『Nature Metabolism(ネイチャー・メタボリズム)』に2025年に掲載されたもの。

今回は、「たった5日間の食べすぎが脳にどんな影響を与えるのか?」という視点から、最新の研究結果をわかりやすく解説していきます。

自己紹介

こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。

海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、

生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。

日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

今回読んだ論文

“A short-term, high-caloric diet has prolonged effects on brain insulin action in men”

(短期間の高カロリー食が男性の脳内インスリン作用に長期的な影響を及ぼす)

Nat Metab. 2025 Mar;7(3):469-477.

PMID: 39984682 DOI: 10.1038/s42255-025-01226-9

掲載雑誌:Nature Metabolism(ネイチャー・メタボリズム)【イギリス】 2025年3月より

研究の目的

この研究では、「短期間の過食が、脳の“インスリンに対する反応(感受性)”にどのような影響を与えるのか?」という点を調べました。

特に、「太る前の段階で、脳がすでに変化しているのではないか?」という疑問に答えることを目的としています。

これまでの研究では、すでに肥満や糖尿病を持つ人では、脳のインスリン感受性が乱れていることが多く報告されてきました。

しかし、「健康体重で、見た目にも異常がない人」が、たった数日間の過食によって脳に影響が出るかどうかは明らかになっていませんでした。

言い換えると、“まだ太っていない人でも、脳はすでに影響を受け始めているのではないか?”という、重要だけれど見逃されがちな問題を明らかにしようとしたのです。

研究の対象者と背景

この研究はドイツで実施され、対象となったのは19〜27歳の健康な男性29人です。

すべての参加者は、体重が安定していて(BMI 19〜25の範囲)、過去3か月間で大きな増減がない人に限られました。

また、喫煙歴なし、持病なし、夜勤や激しい運動習慣もない、比較的生活が安定した人々です。

なお、女性は対象に含まれていません。これは、インスリン感受性が月経周期によって変動する可能性があるため、今回の研究では変数を減らす目的で男性のみに限定した設計となっています。

この結果がそのまま日本人に当てはまるかは断定できませんが、実は日本人の多くは内臓脂肪がつきやすく、インスリン感受性も比較的低い傾向があるとされています。

つまり、欧米人よりもむしろ日本人のほうが、“短期間の過食”の影響を受けやすい可能性もあると考えられます。

研究の手法と分析の概要

この研究は「介入研究」と呼ばれるタイプの実験で、研究チームが意図的に短期間の高カロリー食を摂らせて、その後の脳の変化を測定する方法を採用しています。

参加者29人は、ランダムに次の2グループに分けられました:

・高カロリー食グループ(18人):普段の食事に加えて、1日1500kcal相当のスナック(高脂肪・高糖質)を5日間追加で摂取

・通常食グループ(11人):普段どおりの食事を継続

調査は以下の3つのタイミングで実施されました:

1.ベースライン(食事前)

2.Follow-up 1(5日間の過食終了直後)

3.Follow-up 2(通常食に戻して7日後)

測定内容

・インスリン投与後の脳の反応(MRIで血流変化を観察)

・肝脂肪の蓄積(MRSという非侵襲的な方法で測定)

・行動の変化(報酬への反応性や記憶のテストなど)

脳へのインスリンは、経鼻スプレーという形で投与されました。

鼻の粘膜から吸収されると、直接脳に到達しやすく、通常の注射とは異なる効果を持ちます。

また、MRIで被験者たちの脳の血流変化(CBF)を測定することで、脳のどの部位がインスリンに反応しているかを高精度に捉えました。

【補足:各種用語】

・介入研究:特定の行動や処置(この場合は高カロリー食)を意図的に加えることで、原因と結果の関係を明らかにする研究。観察研究より因果関係が明確になりやすい。

・CBF(脳血流量):脳の活動が高い部分では血流が増えるため、血流量の変化を追うことで“どの部分が活発に反応したか”が分かる。

・MRS(磁気共鳴分光法):MRIの一種で、肝臓に蓄積した脂肪を非侵襲的に測定できる。痛みも副作用もなし。

・経鼻インスリン:鼻から吸収させることで、インスリンを脳に届ける方法。血糖値には影響しないので「脳だけの反応」を見たいときに有効。

・報酬への反応性:嬉しい・気持ちいいと感じる刺激(ご褒美)に、脳がどれだけ強く反応するかを表す。

→ 今回の研究では、インスリンを投与したあと、食べ物などに対する“欲求の強さ”をつかさどる脳の部位がどれだけ反応するかを測定しています。

研究結果:たった5日で「脳の食欲スイッチ」がズレる?

この研究で最も驚くべき発見は、たった5日間の高カロリーなスナックの摂取が、脳の“インスリンへの反応”を大きく変えてしまったことです。

通常、インスリンは脳の視床下部や前頭前野、海馬といった「満腹を感じさせ、行動を制御(自制)する領域」に作用します。

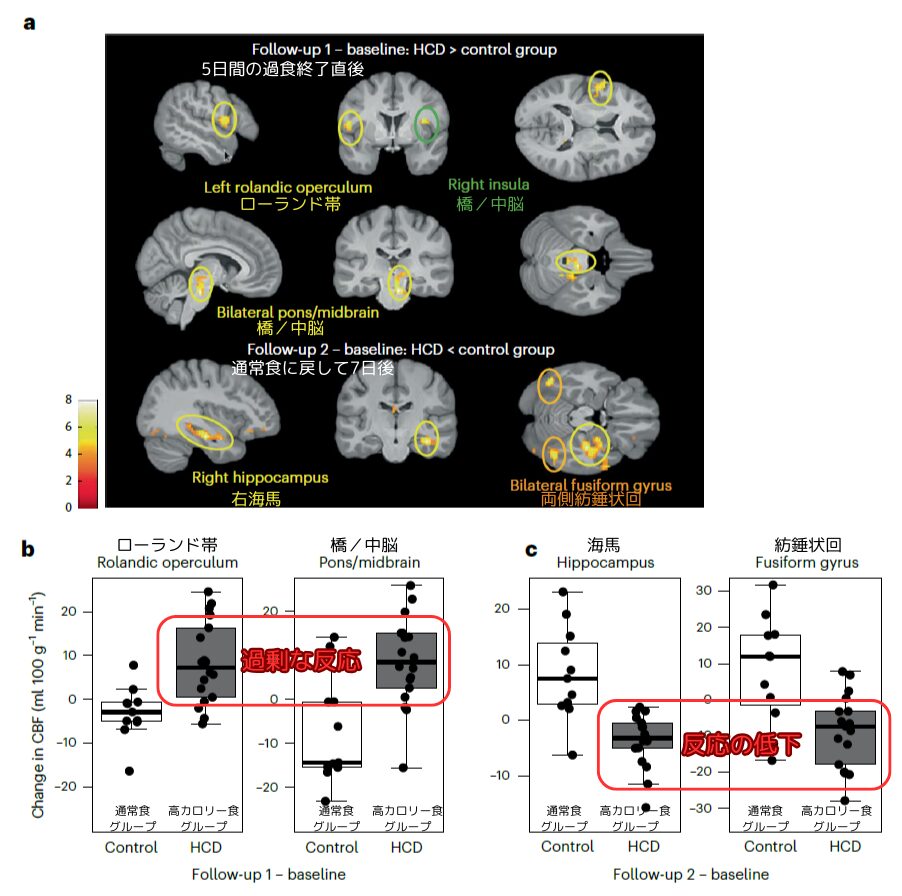

ですが、5日間の過食終了直後(Follow-up 1)には、本来あまり反応しないはずの“報酬系”の脳領域(中脳・島皮質など)が異常に活性化していました。

これにより、「インスリン=満腹」のはずが、逆に「もっと食べたい!」という“欲求のスイッチ”が入ってしまう異常な状態になっていた可能性が示唆されました。

一方、通常食に戻して7日後(Follow-up 2)では、今度は記憶や自制に関わる脳(海馬や紡錘状回=通常状態でインスリンに反応すべき領域)の反応が低下していました。

つまり、「何をどれだけ食べたかを覚えていない」「食べすぎた自覚が持ちにくい」状態に陥っていた可能性があるのです。

| 時点 | 脳の変化 | 主な領域 | 解釈 |

| Follow-up 1 (5日間の過食終了直後) | 過剰な反応 | ローランド帯・島皮質・橋・中脳 | 「もっと食べたい」欲求が高まりやすい |

| Follow-up 2 (通常食に戻して7日後) | 反応の低下 | 海馬・紡錘状回 | 記憶・抑制が効きにくい状態に変化 |

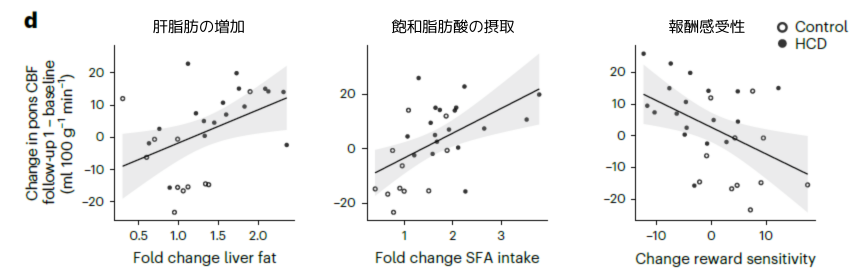

また、Figure 2dにより、次の3点との相関も明らかになっています:

| 要因 | 関係 | 解釈 |

| 肝脂肪の増加 | ↑ 脳の反応増 | 内臓脂肪が脳に影響する可能性 |

| 飽和脂肪酸の摂取 | ↑ 脳の反応増 | 脂質の“質”も脳に影響 |

| 報酬感受性(欲の強さ) | ↑ 脳の反応増 | 食欲の強さと脳の変化が連動 |

これらはすべて統計的にも有意(P<0.05)であり、脳の変化が“一時的な気のせい”ではない実質的な変化であることを裏付けています。

【補足】インスリン反応の“ズレ”とは?

通常、インスリンは脳の視床下部や前頭前野、海馬といった「満腹を感じさせ、行動を制御する領域」に作用します。

しかし今回の研究では、過食により本来反応しない“報酬系(快楽系)”が過敏になり、反対に“自制系”の反応が弱くなるという、まるでブレーキとアクセルが逆になるような異常な反応が起きていたのです。

研究の結論

この研究は、短期間の高カロリー摂取によって、脳のインスリンに対する反応が変化し、「食欲を抑える機能」が一時的に壊れてしまう可能性があることを示しました。

しかも、体重や血糖値にまだ変化が出ていない“初期の段階”でも、脳の変化は始まっていたのです。

【筆者の考察】日本人のわれわれがこの論文から学び活かせる教訓や注意点

日本人にとっても、この研究結果は決して無関係ではありません。

たとえば、お正月や夏休みに「実家でちょっと贅沢しただけ」と思っても、数日間の食べすぎで脳のバランスが崩れ、結果的にだらだらと過食が続いてしまう――そんな経験、私自身にもあります。

また、欧州の若い男性を対象とした研究ではありますが、「報酬感受性」や「肝脂肪」など、人種を超えて影響しうる普遍的な要因が関わっているため、日本人にも十分当てはまる内容です。

重要なのは、「ちょっと食べすぎたからすぐリセットすればOK」と軽視するのではなく、

「数日間の乱れが、意外に深く脳に染み込んでいるかもしれない」と知ること。それだけでも、次の一歩が違ってくるのではないでしょうか。

そして何より伝えたいのは、

“うまく戻れないの”は自分の意志が弱いからではなく、脳が本気で“もっと食べたい”モードに入ってしまっているからかもしれない”ということです。

自分を責める必要なんてありません。

自分の脳の仕組みを知れば、ちゃんとまたコントロールできるようになる。

そのことが、この研究からのいちばんのメッセージだと私は感じました。

まとめ

この研究から私たちが学べるのは、“体に変化が出る前に、脳はもう変化しているかもしれない”という事実です。

だからこそ、短期間の「食べすぎ」や「ご褒美モード」から戻るには、少しだけ注意と戦略が必要です。

でもそれは決して「意志の問題」ではありません。

脳の仕組みのせいなんです。

だからこそ、「今は脳がそうなってるだけ」と気づけることが、何よりの第一歩です。

私自身、またストイックに戻るためのきっかけをこの研究に教えてもらいました。

ぜひ皆さんも、日々の生活の中で「ちょっとした選択」が健康につながるかもしれないことを思い出してみてください。

締めのひとこと

ちょっとの油断で、脳が“もっとちょうだい”モードに入ってるかもしれません。でも、気づけば、ちゃんと戻れます。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。

これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。

コメント