結論「鉛を含む土壌や鉛化合物を摂取した後、『コーラ』が鉛の吸収を大幅に抑える可能性が、動物実験で明らかになりました」

※ただし、これはあくまで“動物モデルでの可能性”であり、コーラが鉛中毒を防ぐとするものでもはありません。

※この記事はコーラを飲むことで健康になるという結論の記事ではありません、あくまでも最新の科学的知見の紹介です。

この記事はこんな方におすすめ

✅土壌汚染や鉛による健康リスクに関心がある方

✅飲み物や日常的な習慣が健康にどう影響するかを知りたい方

✅科学的な根拠のある「ちょっと意外な事実」が好きな方

✅動物実験や環境リスク研究に関心のある方

時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ

🔴疑問:土壌汚染に含まれる鉛が体に入ってしまったら…何か対策はある?

🟡結果:ラットやブタで検証、ある飲み物(コーラ)で血中鉛濃度が大幅に減少。リン酸が鍵かも。

🟢教訓: これは人間への効果が証明されたわけではなく、「科学的仮説を探る実験」。健康法ではありません。

🔵対象:中国・アメリカの研究機関による動物実験。人への応用にはさらなる検証が必要です。

はじめに

皆さん、こんにちは!

最近、ニュースで「工場跡地の土から鉛が検出された」「開発予定地で有害物質が発見された」…そんな話題を目にしませんか?

土壌汚染というと遠い世界の話のようでいて、実は住宅街の再開発など、意外と身近なところにリスクが潜んでいることもあります。

私自身も、昔工場だった場所の近くに住んでいたことがあり、「この土地って大丈夫なのかな…?」と不安になったことがありました。

今回はそんな「土壌中の鉛」に関する研究の中でも、ちょっと意外な切り口を紹介します。なんと「コーラが鉛の吸収を抑える可能性がある」というのです

これは、イギリスの科学誌「Nature Communications」に掲載された、2025年の最新論文。

もちろん「コーラを飲めば安全!」という話ではありませんが、科学の面白さを感じる一例として、ぜひ一緒に見てみましょう。

自己紹介

こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。

海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、

生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。

日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

今回読んだ論文

“Cola beverage reduces risk of lead poisoning from accidental ingestion of contaminated soil particles in rat and swine models”

(コーラ飲料は、鉛汚染された土壌粒子の誤飲による鉛中毒リスクを動物モデルで低減する)

Nat Commun. 2025 Jan 17;16(1):755.

PMID: 39824860 DOI: 10.1038/s41467-025-56138-9

掲載雑誌:Nature Communications(ネイチャー・コミュニケーションズ)【イギリス】 2025年1月より

研究の目的

この研究では、「誤って鉛が混ざった土を摂取してしまったとき、体内への鉛の吸収を抑える簡便な手段はあるのか?」という疑問に答えるべく、コーラに含まれるリン酸がその助けになる可能性を、動物実験で検証しました。

背景にあるのは、世界的に深刻化している鉛中毒の公衆衛生問題です。

世界では現在も8億人以上が鉛の過剰暴露にさらされているとされ、特に低・中所得国では「土壌に含まれる鉛を無意識に摂取してしまう」ケースが大きな問題となっています。

主な要因として、工場・鉱山跡地の汚染土壌、電子廃棄物の不適切処理、かつて使われていた鉛入りガソリンや塗料の残留などがあり、それらが土やほこりに混ざることで、摂取の経路となってしまいます。

日本国内では、鉛の使用規制が進んでいるとはいえ、完全に無縁とは言えません。たとえば:

・古い住宅地や工業地跡の再開発地域では、鉛を含む塗料や配管が使用されていたケースが残っている可能性があります。

・農地や公園など、かつて鉛を使用していた場所が土壌として再利用されているケースもあります。

このように、「鉛への暴露」は特定の国や地域だけの問題ではなく、どこにでも起こりうる環境リスク。

本研究はそうしたリスクに対して、「応急的かつ簡便な対応手段があるのでは?」という視点から行われました。

研究の対象者と背景

この研究では、人間と消化の仕組みが近い動物モデルを使って、鉛の吸収に対する飲料の影響を調べました。具体的には以下の2種類の動物を対象とする『動物を使った介入実験』です:

・ラット(Sprague-Dawley系統):60匹

・ブタ(デンマーク交配種):32頭

どちらも実験動物として広く使われています。

実験は、中国の南京農業大学とアメリカのシンシナティ大学による共同研究として行われました。

被験動物には、人工的に鉛を含む土壌や鉛の粉(鉛化合物)を摂取させたあと、飲み物として「コーラ」「スプライト」「水」のいずれかを与えるという手順が取られました。

研究の手法と分析の概要

研究の流れをわかりやすくまとめると、以下のようになります

1.鉛を含んだ土や鉛の粉(鉛化合物)を動物に与える

2.すぐに、どれかの飲み物(コーラ・スプライト・水)を飲ませる

3.その後、血液を調べて、どれだけ鉛が体に取り込まれたかを比較する

つまり、「どの飲み物が、鉛の吸収を一番防いでくれるか?」を調べたわけです。

使われた飲み物について

与えられた飲み物は、中国国内で市販・製造されているコカ・コーラ社の「コカ・コーラ」と「スプライト」、そして水です。

市販の製品をそのまま使ったことで、実生活に近い条件での効果検証が可能となりました。

鉛の量はどうやって測ったの?

体に取り込まれた鉛の量は、とても高精度な測定機器「ICP-MS(誘導結合プラズマ質量分析)」を使って調べました。

これはごく少量の金属でも正確に測れる装置で、食品や水道水の安全検査でも使われているものです。

この方法のいいところ

・条件をそろえて「飲み物ごとの違い」をはっきり比較できる

・血液の鉛濃度という客観的な数値で評価できる

・人間に近い動物モデルを使うことで、将来的な応用の可能性が高まる

こうした工夫により、研究結果の信頼性がより高く担保されています。

研究結果:コーラを飲んだグループだけ、鉛の吸収が明らかに少なかった」

この研究では、鉛を含む物質を動物に与えたあと、飲料によって血中の鉛濃度がどう変わるかを調べました。

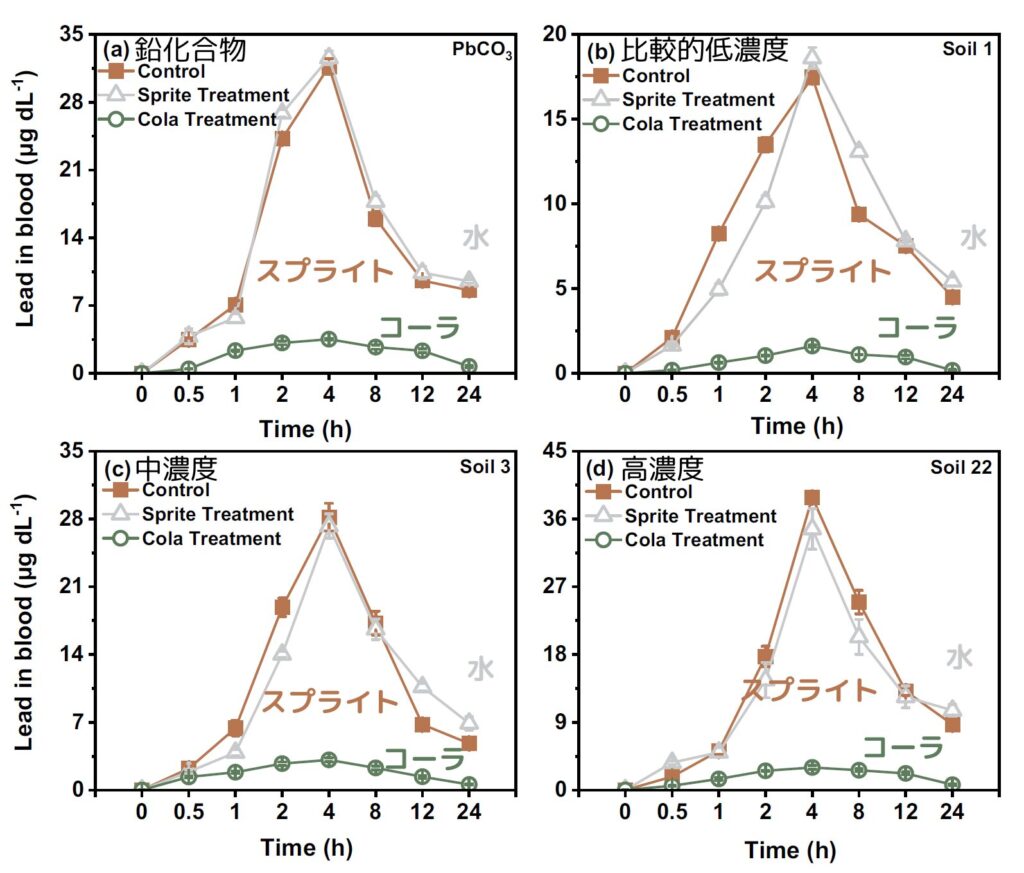

使われた鉛の摂取源は4種類で、(a)〜(d)の図にそれぞれ対応しています:

| 図 | 摂取物 | 鉛の含有量(mg/kg) |

| (a) | 炭酸鉛(PbCO₃) | 記載なし(化学純品) 純粋な鉛化合物(高吸収性) |

| (b) | 汚染土壌1 | 11,600 ± 844 比較的低濃度 |

| (c) | 汚染土壌3 | 22,030 ± 817 中濃度 |

| (d) | 汚染土壌22 | 39,441 ± 1,062 高濃度 |

すべての条件で、コーラを与えたグループの血中鉛濃度は明らかに低く、特に摂取後1時間の時点で統計的に有意な差(p < 0.001)が認められました。

一方、スプライトや水では、このような低下は見られませんでした。

この図は、9〜11週齢のSprague-Dawleyラット(各グループ4匹)から採取した血液中の鉛濃度の変化を示しています。

・縦軸は「血中の鉛濃度(µg/dL)」

・横軸は「摂取後の時間(0〜24時間)」

この図はラットの結果のみで、ブタのデータは含まれていません。

図を見ると、コーラを飲んだグループでは、摂取直後から血中鉛濃度が大幅に抑えられていることがわかります。

スプライト群や対照群では、このような抑制効果は見られませんでした。

同様にブタでも有意な鉛吸収抑制が確認されており、効果はラット同様に強く現れました。

【統計解析】

この結果を確認するために、「統計解析」が行われました。使用されたのは以下の2つの方法です:

・一元配置分散分析(one-way ANOVA)

→ これは、「3つ以上のグループ(コーラ・スプライト・水)で結果に差があるか?」を比べる方法。

「どれか1つの飲み物が特別な働きをしているか」を見るのに使います。

・Bonferroni検定

→ 「コーラとスプライトの違い」など、グループ間の違いが本当に有意かを細かく比べるための検定です。

この解析の結果、鉛の吸収を抑える効果があるのはコーラだけだったことが、科学的に明らかになったのです。

【この結果からわかること】

この実験結果は、「鉛を含んだものを摂取した直後にコーラを飲むことで、体への吸収が大きく抑えられる可能性がある」ことを示しています。

またブタのような比較的体重や消化系が人間に近い動物での検証があることで、「人間への応用可能性」がより現実味を帯びます。

とはいえ、これはあくまでも動物実験に基づいたもので、人間にそのまま当てはまるとは限りません。

今後の研究や応用が期待される、興味深い知見といえるでしょう。

研究の結論:身近な飲み物が、鉛の吸収を抑える可能性

この研究では、鉛を含む土壌や鉛化合物を摂取した後に、飲み物によって血中の鉛濃度にどのような違いが出るかを、ラットとブタを使って調べました。

結果として、中国国内で販売・製造されているコカ・コーラ社の「コーラ」を飲んだグループでのみ、血中の鉛濃度が明らかに低下しました。

一方で、同社の「スプライト」や水を与えたグループでは、そのような効果は確認されませんでした。

研究者らは、コーラに含まれるリン酸やその関連成分が、鉛の吸収を抑える働きをしている可能性があると考えています。

この結果は、飲み物が思わぬ形で健康リスクを軽減する可能性を示した点で、科学的にも興味深い知見といえるでしょう。

ただし、この知見はあくまで動物実験に基づくものであり、人間での効果は今後の研究が必要です。

【補足】「どのコーラでも鉛の吸収を抑えられるの?」

この研究に使用されたのは、中国国内で販売されているコカ・コーラ社の「コーラ」のみです。

したがって、他のブランドや国の製品、あるいは日本で販売されているものについては未検証です。

また、コーラに含まれる「リン酸(phosphoric acid)」が鉛の吸収を妨げた可能性が示唆されていますが、

・すべてのコーラ飲料に同じ成分が含まれているわけではない

・成分の配合量や組み合わせによって効果が異なる可能性がある

・人間での効果は証明されていない

という点から、「コーラ全般が鉛の吸収を抑える」と断定することはできません。

したがって、この結果は特定の製品における、限定的な条件下での発見と考えるべきです。

日常的な健康対策として安易に取り入れるのではなく、あくまでも「興味深い研究結果の一つ」として捉えるのが安全です。

【筆者の考察】日本人のわれわれがこの論文から学び活かせる教訓や注意点

日本では、鉛中毒というと縁遠い話のように感じるかもしれませんが、古い建物の水道管や土壌、一部の陶器や塗料、輸入サプリメントなど、私たちの生活の中にも鉛のリスクは潜んでいます。

今回の研究は、身近な飲み物が有害物質の吸収に影響を与える可能性を示した点で、非常に新鮮な気づきを与えてくれました。

とはいえ、「コーラを飲めば大丈夫」といった誤解は避けるべきです。

大切なのは、「普段あまり意識していない成分が、健康に影響を及ぼすことがある」という視点を持つこと。

そうした気づきを通じて、「自分の体に取り込むものを少し注意深く選ぶようになる」きっかけになれば、この研究は私たちにとって十分に価値のあるものだと思います。

まとめ:身近な飲み物が持つ、思わぬ可能性

今回ご紹介した研究は、「飲み物と鉛の吸収」という一見かけ離れたテーマを通じて、身近な生活習慣が健康リスクに影響を与えるかもしれないという視点を与えてくれました。

もちろん、「コーラが鉛中毒を防ぐ」といった話ではありません。

でも、何気なく飲んでいるものにも、私たちの体にとって予想外の働きがあるかもしれない──そんな新しい発見の入り口として、この研究は非常に示唆に富んでいます。

また、今回のように「環境中の有害物質」に対する科学的なアプローチが進むことで、将来的にはもっと身近で実用的な対策が生まれるかもしれません。

その意味で、この研究は「今すぐ試せる方法」ではなくても、未来の安全を築く一歩といえるでしょう。

研究を深掘りする中で、「食べ物や飲み物に含まれる成分が、体にどんな影響を与えるのか」を見直すきっかけにもなりました。

ぜひ皆さんも、日々の生活の中で「ちょっとした選択」が健康につながるかもしれないことを思い出してみてください。

締めのひとこと

身の回りの何気ないものにも、科学が注目する理由がある。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。

これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。

コメント