結論「アスリートの約半数がエネルギー不足状態で、それが集中力・パフォーマンス・骨の健康に悪影響を与えていることが明らかになりました」

この記事はこんな方におすすめ

✅日常的にスポーツをしていて、疲れやすさや不調を感じている方

✅食事制限や減量中に、思うようにパフォーマンスが出ない方

✅試合や大会が近づくと体調が不安定になることが多いアスリート

✅選手の調子や成績が伸び悩み、食事の影響を疑っている指導者や保護者

時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ

🔴疑問:練習してるのに、なぜか疲れやすくてパフォーマンスも落ちている…これって何が原因?

🟡結果:アスリートの45%が「食事が足りていない=エネルギー不足」だった

🟢教訓:「ちゃんと食べること」が実は一番のパフォーマンス向上法

🔵対象:世界中の男女6,000人以上のアスリートを対象に分析(日本人にも当てはまる可能性が高い)

はじめに

皆さん、こんにちは!

突然ですが、「しっかり練習しているのに、思うようにパフォーマンスが上がらない…」そんな風に感じたことはありませんか?

私にも、痩せたくて食事を減らし、毎日走り込みをしていた時期がありました。でも、なぜか体調は優れず、腰や膝が痛くなることが増え、頑張れば頑張るほどケガが増えていったんです。

今回ご紹介するのは、そんな悩みにヒントを与えてくれる研究です。テーマは「アスリートにおけるエネルギー不足(LEA)とその影響」。この論文は、スイスのSpringer Nature社が発行する国際的なスポーツ医学誌『Sports Medicine』に2024年に掲載された、非常に信頼性の高い内容です。

「食べない努力」が、実はパフォーマンスを下げてしまうリスク――その実態を、今回はこの研究をもとに解説していきます。

自己紹介

こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。

海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、

生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。

日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

今回読んだ論文

“Low Energy Availability and Relative Energy Deficiency in Sport: A Systematic Review and Meta-analysis”

(低エネルギー利用可能性とスポーツにおける相対的エネルギー不足:システマティックレビューとメタアナリシス)

Sports Med. 2025 Feb;55(2):325-339.

PMID: 39485653 DOI: 10.1007/s40279-024-02130-0

掲載雑誌:Sports Medicine(スポーツ医学)【スイス】 2025年2月より

研究の目的

アスリートにとって、「食べる量」と「運動量」のバランスはとても重要です。

この研究では、「食事からのエネルギーが不足すると、実際にどれだけの人が健康やパフォーマンスに悪影響を受けているのか?」という疑問に答えることを目的としています。

特に、低エネルギー利用可能性(LEA)や相対的エネルギー不足(REDs)がどれくらい多くのアスリートに起こっているのか、そしてそれが集中力・持久力・骨の健康などにどう関係しているのかを、過去の複数の研究をまとめて分析することで、具体的な数字で明らかにしようとしました。

これまでこうした影響を体系的に整理した調査は少なかったため、今回の研究は「アスリートにとっての“見えにくいリスク”」を、科学的なデータで明らかにすることを目的としています。

【補足】低エネルギー利用可能性(LEA)とは?

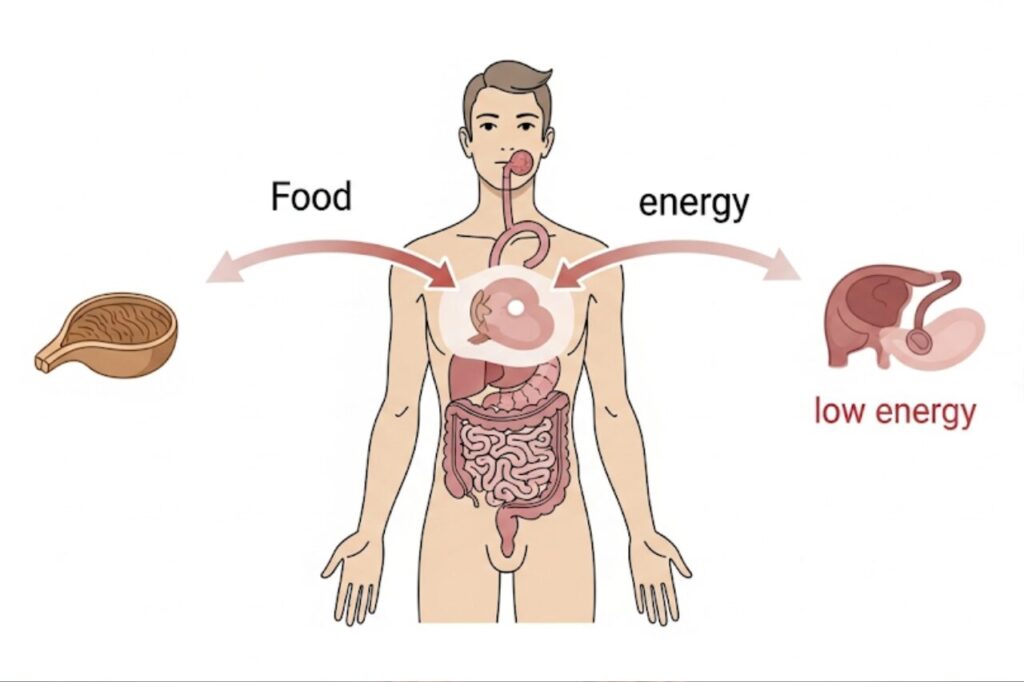

LEA(Low Energy Availability)とは、運動で消費するエネルギーに対して、食事からのエネルギー摂取が不足している状態のことです。

たとえば、1日に2,000kcalのエネルギーを消費し、そのうち運動で800kcalを使った場合、本来であれば残り1,200kcalは身体の維持(代謝・回復など)に必要です。ところが、摂取カロリーが1,300kcalしかないと、体が必要な働きを維持できなくなり、筋肉や骨の修復、ホルモン分泌などが正常に行えなくなります。

この状態が続くと、慢性的な疲労、月経不順、集中力の低下、骨密度の減少など、さまざまな健康問題を引き起こします。

【補足】相対的エネルギー不足(REDs)とは?

REDs(Relative Energy Deficiency in Sport)とは、LEAが原因で起こる、体全体の機能低下を指す概念です。

つまり、エネルギー不足の影響が「ただ疲れるだけ」ではなく、

・ホルモンバランスの乱れ(例:月経不順、テストステロン低下)

・骨の弱化(骨折・骨密度の減少)

・免疫力の低下(風邪をひきやすくなる)

・集中力や判断力の低下

・筋肉の分解、回復力の低下

など、全身に多岐にわたって悪影響が及ぶ状態を意味します。

特に女性アスリートでは「生理が止まる」ことがサインとして現れやすく、男性でも性ホルモンや骨の影響が現れることがわかっています。

研究の対象者と背景

この研究では、世界中の男女アスリート6,118人を対象に、59件の信頼性の高い研究データをもとに分析が行われました。対象年齢は主に10代後半から30代前半で、競技レベルも地域大会から国際大会まで多岐にわたります。

調査対象の競技は以下のように幅広く、

・長距離ランニングや水泳などの持久系スポーツ

・新体操やバレエ、体操などの審美系スポーツ

・柔道、レスリング、ボクシングといった体重制限のある競技

・サッカーやバスケットボールなどのチームスポーツ

も含まれています。

こうした多様な競技とアスリート層を対象とした今回の分析結果は、日本国内の学生アスリートや社会人スポーツ愛好者にも十分に応用可能です。特に減量を伴う競技や審美性が重視される競技に取り組んでいる方には、大いに関係する内容といえます。

※今回の論文には「日本人選手を含む」とは明言されていないため、日本人も含まれていた可能性はあるが断言はできません。

研究の手法と分析の概要

この研究は、「今あるたくさんの研究を一度に見渡して、どんな共通点があるか?」を探るために、システマティックレビューとメタアナリシスという信頼性の高い方法で実施されました。

国際的な研究の質を保つ基準である「PRISMAガイドライン」に基づき、3つの主要な医学データベースから厳密な条件で選ばれた59件の研究(合計6,118人のアスリート)を対象に統合的な分析が行われました。

評価には、男女共通でエネルギー摂取量・消費量、ホルモン値、骨密度などの客観的データが用いられ、さらに女性アスリートに対しては「LEAF-Q(リーフキュー)」というスクリーニング用アンケートも加えられています。

また、研究ごとの条件の違い(年齢層、競技、測定方法など)を考慮して全体の傾向を正確に分析するために、「ランダム効果モデル」という統計処理が採用されています。

【補足:各種用語】

・システマティックレビュー:信頼できる方法で複数の研究を集め、全体の流れや傾向を整理する手法。

・メタアナリシス:集めた研究結果を数値的に統合し、全体としてどんな傾向があるかを統計的に導き出す方法。

・PRISMAガイドライン:レビュー形式の研究を正確に行うための国際的な手順や基準のこと。

・LEAF-Q(リーフキュー):女性アスリート向けのチェックリスト。月経の状態、消化の不調、慢性的な疲労などの項目からエネルギー不足のリスクを評価するために使われます。

・ランダム効果モデル:研究ごとの違い(例:対象者の年齢や競技種目)を考慮に入れながら、全体の平均的な傾向を正確に導くための統計手法。1つ1つの研究のばらつきを無視せず、バランスよく平均を出すことで、より現実に近い結果が得られます。

研究結果:アスリートの約45%が見えないエネルギー不足

この研究では、世界中のアスリート6,118人のデータをもとに、約45%が「低エネルギー利用可能性(LEA)」の状態にあることがわかりました。さらに、63%が「相対的エネルギー不足(REDs)」のリスクを抱えているという結果も出ています。

では、実際にどれくらいのエネルギーが足りていないのでしょうか?

健康的な状態を保つには、除脂肪体重1kgあたり1日45 kcalのエネルギーが必要とされています。

しかし、LEAと判定されたアスリートの中には、30 kcal/kg/日を下回る深刻なエネルギー不足が見られました。

「どんな競技でリスクが高いのか?」

LEAやREDsの発生率が特に高かったのは、次のような競技です:

✅体操、新体操、バレエなどの審美系スポーツ

✅柔道、ボクシング、レスリングなどの体重制限競技

✅長距離ランニング、水泳などの持久系スポーツ

これらの競技では、「軽さ」や「見た目」「体重制限」が求められるため、無意識に食事を減らす習慣が根付きやすく、エネルギー不足に陥りやすいのが現実です。

「体はどのような影響を受けるのか?」

LEAやREDsの状態にあるアスリートには、次のような問題が確認されました:

✅女性:月経不順や無月経、骨密度の低下

✅男性:テストステロンの低下、筋肉量の減少

✅共通:集中力や判断力の低下、慢性的な疲労、ケガのリスク増加

特に女性アスリートでは、月経の停止などホルモンバランスの異常がサインとして現れやすく、長期的には骨粗しょう症やパフォーマンス低下の原因となります。男性でも、テストステロンの低下や骨の脆弱化などの影響が報告されています。

主な数値データのまとめ表

| 指標 | 割合 | 対象者数 (6,118人のアスリート) |

| LEAの割合 | 約45% | 約2,737人 |

| REDsリスクの割合 | 約63% | 約3,855人 |

| 健康なエネルギー可用量の目安 | 45 kcal/kg/日 | 推奨基準 |

| LEAの基準値(不足) | 30 kcal/kg/日 未満 | リスクあり |

これらの結果から、「アスリートの2人に1人以上がエネルギー不足に陥っている可能性がある」という、見逃せない現実が浮かび上がりました。

「食事を減らして頑張る」ことが、必ずしも良い結果を生むわけではないという事実を物語っています。

健康を守りながらパフォーマンスを最大化するには、「頑張る」ことだけでなく、「食べることの大切さ」にも目を向ける必要があるといえるでしょう。

研究の結論

この研究では、アスリートにおけるエネルギー不足の実態とその影響について、既存の多数の研究データをもとに系統的な分析が行われました。

その結果、約45%のアスリートが低エネルギー利用可能性(LEA)の状態にあり、63%が相対的エネルギー不足(REDs)のリスクを抱えていることが示されました。

これらの状態は、ホルモンや骨代謝、集中力などの身体機能に広範な影響を及ぼす可能性があり、特定の競技種目では特に高いリスクが認められています。

本研究の知見は、エネルギー摂取とパフォーマンス・健康との関係を見直す上で、有用な基盤となると考えられます。

【筆者の考察】日本人のわれわれがこの論文から学び活かせる教訓や注意点

本研究は、多様な競技・地域・年齢層にわたるアスリートを対象としており、その結果は日本の競技環境にも一定の示唆を与えるものと考えられます。

特に、審美性が求められる競技や体重制限のあるスポーツでは、競技特性そのものがエネルギー不足を招きやすい構造になっている可能性があります。

また、アスリート本人や指導者が「どの程度のエネルギー摂取が必要か」を明確に把握できていない場合、無意識のうちに慢性的な不足状態に陥ることも考えられます。

栄養や体調に関する知識を共有し、必要に応じて専門家の助言を得ながらパフォーマンス維持を図ることが望ましいといえるでしょう。

まとめ

✅約45%のアスリートが、低エネルギー利用可能性(LEA)に該当

✅約63%が、相対的エネルギー不足(REDs)のリスクを抱えていた

✅審美系・持久系・体重制限系の競技で特にリスクが高かった

✅ホルモンや骨密度、集中力、疲労回復などに多方面の影響が示唆された

✅適切なエネルギー摂取は、競技パフォーマンス維持において重要な要素のひとつとされる

これらの知見は、アスリート自身だけでなく、指導者・医療スタッフなど周囲の支援体制にとっても参考となる内容です。

締めのひとこと

見えない不足こそ、注意が必要です。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。

これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。

コメント