結論「65歳以上の男性で、週3〜4回納豆を食べる人は、食べない人より死亡リスクが約40%低く、寿命が延びる可能性が示されました」

この記事はこんな方におすすめ

✅健康寿命を延ばしたい方

✅納豆は好きだけど「毎日必要?」と疑問に思っている方

✅家族や両親の食生活改善を考えている方

✅発酵食品や大豆食品の科学的効果に興味がある方

時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ

🔴疑問:納豆は本当に健康に良いのか?

🟡結果:65歳以上の男性2,174人を平均12年間追跡 → 週3〜4回の納豆習慣で死亡リスク約40%減。5年間継続した人も約30%減。

🟢教訓:毎日でなくても「週3回程度」で長寿効果が期待できる。生活習慣全体の改善と組み合わせが大切。

🔵対象:日本の高齢男性を対象とした国内研究 → 日本人にそのまま応用可能。

※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。

すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。

あらかじめご了承ください。

はじめに

皆さん、こんにちは!

日本が世界に誇る国民食、納豆。

お好きですか?

わたしは大好きで、朝ごはんに並ぶとなんだか安心しますよね。

「納豆は体に良い」ってよく聞きますし、

大豆だからきっと健康にいいんだろうな…とは思うのですが、

「じゃあ実際、どのくらい健康効果があるの?」と聞かれると、意外と答えられないものです。

そんな中、日本の研究者たちが、納豆をよく食べる日本人男性を対象に、なんと15年間も追跡調査した研究を行いました。

今回ご紹介するのは、その結果をまとめたものです。

掲載されたのはオランダの臨床栄養専門誌 Clinical Nutrition ESPEN。

「納豆は好きだけど毎日食べる必要はあるの?」「本当に健康に良いの?」

という疑問に、科学的な視点から答えてくれる内容です。

自己紹介

こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。

海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、

生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。

日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

※本記事は、PubMed掲載の査読付き論文をもとに、現役医師が一次情報をわかりやすく解説しています。

以下に出典を明示し、信頼性の高い医療情報をお届けします。

今回読んだ論文

“A 15-year cohort study of self-reported fermented soybean (natto) intake and all-cause mortality in elderly men”

(高齢男性における納豆摂取と全死亡率の関連:15年間のコホート研究)

Clin Nutr ESPEN. 2025 Aug:68:699-706.

PMID: 40516860 DOI: 10.1016/j.clnesp.2025.06.017

掲載雑誌:Clinical Nutrition ESPEN【オランダ:IF 2.7(2024)】 2025年8月

研究の要旨

研究目的

高齢男性における納豆摂取と全死亡率の関係を明らかにする。

研究方法

65歳以上の日本人男性2,174人を約15年間追跡し、納豆摂取頻度と死亡率の関連を統計解析。

研究結果

週に数パックの納豆摂取で死亡リスクが約40%低下。ベースラインと5年後で継続的に高頻度摂取していた群もリスク低下。

結論

納豆を長期的に多く摂ることは、高齢男性の全死亡率低下と関連。

考察

納豆に含まれるナットウキナーゼやポリアミン、イソフラボンなどの成分が健康に寄与している可能性がある。ただし因果関係は不明で、生活習慣など未測定の要因も影響の可能性。

研究の目的

発酵大豆食品には味噌や醤油、納豆などさまざまな種類がありますが、種類によって健康への影響は異なると考えられています。

特に「納豆」はナットウキナーゼやポリアミンなど特有の成分を多く含み、心血管の健康や炎症抑制に良いとされます。

これまでの研究では「大豆食品全体の摂取」と死亡率の関係は調べられてきましたが、「納豆だけ」に焦点を当てて長期間追跡した研究はほとんどありませんでした。

さらに、発酵大豆食品の効果は性別によって異なる可能性があり、特に男性では明確な結果が得られていませんでした。

そこで本研究では、地域在住の高齢男性を対象に、納豆の摂取頻度と全死亡率との関係を約15年間追跡し、長期的な習慣としての影響を明らかにすることを目的としました。

研究の対象者と背景

対象となった人

この研究では、日本の奈良県に住む65歳以上の男性が対象です。

合計2,174人が参加し、調査開始時は全員が自分で歩ける健康状態でした。

参加者の条件

・自分で歩けること

・調査の説明を理解して同意できること

・納豆摂取など生活習慣に関する質問に答えられること

日本人への当てはまり

対象がすべて日本人男性のため、結果は日本人男性には比較的当てはまりやすいと考えられます。

ただし、女性や他の国の人については別の研究が必要です。

研究の手法と分析の概要

研究の種類

この研究は前向きコホート研究という観察研究です。

参加者を長期間追跡し、納豆を食べる頻度と寿命の関係を調べました。

調査の期間と方法

・開始時期:2007〜2008年

・追跡期間:約15年間

・再調査:開始から5年後にも納豆の摂取頻度を再度質問

・死亡の確認:自治体の住民記録や家族からの情報で確認

集めたデータ

・納豆の摂取頻度(週に何パックか)

・年齢、身長・体重(BMI)、飲酒や喫煙の習慣

・血液検査(例:HbA1c、コレステロール)

・運動量や教育歴

分析方法

年齢や生活習慣の違いが結果に影響しないよう、統計的に調整。

Cox比例ハザードモデルという手法で、納豆摂取頻度別の死亡リスクを計算しました。

【補足:各種用語】

前向きコホート研究

人を長期間追跡し、「要因」と「結果」の関係を観察する研究方法。

BMI

体重(kg)÷身長(m)²で計算し、肥満ややせの程度を示す指標。

Cox比例ハザードモデル

死亡までの時間を考慮しつつ、複数の要因を同時に調整できる統計手法。

研究結果

主な発見

65歳以上の男性を平均12年間追跡した結果、

週に数パックの納豆を食べる人は、食べない人に比べて死亡リスクが約40%低下していました。

さらに、開始時(ベースライン)と5年後の両方で「週に数パック〜1日1パック(高頻度摂取)」を継続していた人は、その後の死亡リスクが約30%低下していました。

この傾向は、年齢・BMI・運動習慣・飲酒・喫煙・血液検査値・カロリーなどを統計的に調整した後も一貫して有意でした。

摂取頻度ごとの傾向

| 納豆摂取頻度 | 死亡リスク(基準=1.00) | リスク低下率の目安 |

| 食べない | 1.00 | 基準 |

| 週1回 | 約0.94〜0.98 | 効果なし(有意差なし) |

| 週に数回 | 約0.60 | 約40%低下(有意差あり) |

| 1日1回以上 | 約0.79 | 約21%低下(有意差なしだが減少傾向) |

※有意な低下が見られたのは「週に数回」の摂取で、1日1回以上では効果が頭打ちになる可能性があります。

継続習慣と変化の影響

・継続して高頻度摂取(週に数パック〜1日1パック)を維持:死亡リスクが約30%低下

・途中で摂取を減らした:効果が弱まり、ほぼ有意差なし

・途中で摂取を増やした:中程度のリスク低下が見られた

・短期間で摂取量を増やしても効果は限定的で、長く続けるほど安定して死亡リスク低下が見られた

長く続けることが効果のカギと考えられます。

年齢・生活習慣別の傾向

65歳前半と75歳以上の高齢層のどちらでも、週3回程度の摂取でリスク低下が見られました。

後期高齢者でもリスク低下が見られたことから、年齢にかかわらず納豆習慣を始める価値があると考えられます。

喫煙や飲酒の有無にかかわらず同様の傾向があり、幅広い層に効果が期待できます。

健康状態・体型別の傾向

血圧や血中コレステロール値の状態によらず、納豆摂取は死亡リスク低下と関連していました。

BMI(痩せ型〜やや肥満)によっても効果の傾向は大きく変わらず、特定の体型に限定されない可能性があります。

食塩摂取・他食品・総摂取カロリーとの関係

食塩摂取量を調整しても、納豆摂取と死亡リスク低下の関連はほぼ変わりませんでした。

さらに、野菜・果物・魚など他の健康的食品の摂取量を調整した後でも効果は残っており、納豆そのものが独立して寄与している可能性があります。

また、同じ大豆食品である味噌や豆腐の摂取量を考慮しても、この関連はほとんど変わりませんでした。

これは、納豆特有の発酵成分(ナットウキナーゼやビタミンK2など)が、他の大豆食品にはない健康効果をもたらしている可能性を示唆します。

総摂取エネルギー量(カロリー)を調整しても結果は変わらず、摂取カロリー差による影響は否定的です。

死因別の傾向

循環器系の死亡では特に低下傾向が見られましたが、がんによる死亡では有意な差は確認されませんでした。

納豆は特に心血管系の健康維持に寄与している可能性があります。

これはナットウキナーゼやビタミンK2による血液凝固や血管健康への作用が影響している可能性があります。

その他の観察

高頻度で納豆を食べる人は、喫煙率が低く、野菜や魚の摂取量が多いなど、全体的に健康的な生活習慣を持っていました。

納豆の効果と生活習慣全体の影響が組み合わさっている可能性もあります。

研究の結論

納豆摂取と死亡リスク

週に数回(週3〜4回程度)納豆を食べる高齢男性は、ほとんど食べない人に比べて全死亡リスクが約40%低下していました(ハザード比0.60)。

1日1回以上の摂取では約21%低下が見られましたが、この差は統計的に有意ではありませんでした。

特に、開始時と5年後の再調査時の両方で高頻度摂取(週3〜4回以上)を継続していた人は、その後の追跡期間で死亡リスクが約30%低下していました(ハザード比0.70)。

効果の一貫性

年齢、BMI、喫煙や飲酒習慣、食塩摂取量、他の大豆食品や健康的食品の摂取量を調整しても、この関連はほぼ変わりませんでした。

がん死亡では有意差はなかったものの、循環器系死亡では特に低下傾向が確認されました。

【礼次郎の考察とまとめ】

なぜこうした結果になったのか(論文著者の考察)

納豆には大豆由来のタンパク質やイソフラボンに加えて、発酵によって生じるナットウキナーゼやビタミンK2が豊富に含まれています。

これらは血栓の予防、血管の健康維持、骨の健康などに関与する可能性があります。

さらに、納豆は発酵食品として腸内環境を整える作用も期待されます。

本研究では、野菜・魚などの健康的食品や塩分摂取量を考慮しても効果が残っていたため、納豆そのものの特性が寄与していると考えられます。

日常生活での参考ポイント

週に数回(週3〜4回以上)納豆を食べる習慣が、長寿や心血管系疾患の予防に役立つ可能性があります。

毎日1パック以上食べても安全面での大きな問題は示されませんでしたが、効果は週数回で頭打ちになる傾向も見られました。

食べ慣れていない人は、まずは週の半分くらい納豆を取り入れることから始めても良いでしょう。

また、塩分摂取量が気になる場合は、タレの使用量を調整するなどの工夫も有効です。

自分への置き換え

納豆は手軽で安価に入手できる食品です。

普段の食事に無理なく組み込むことで、健康維持の一助となるかもしれません。

ただし、効果は生活全体の習慣とも関係するため、バランスの取れた食事や適度な運動と組み合わせることが重要です。

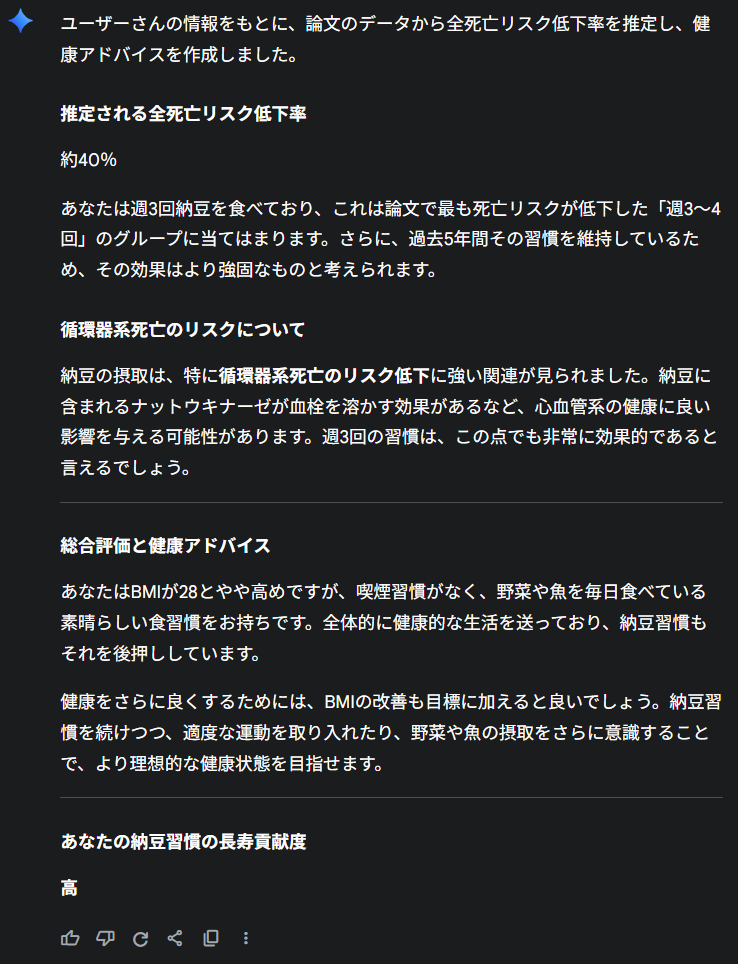

おまけ:実生活に役立つ・自分専用AIプロンプト

『納豆習慣・長寿効果チェッカー』

ChatGPTやGeminiなどのAIに入力して、自分の『納豆摂取と長寿の可能性』を自動で判定できるプロンプトを作りましたので掲載させていただきます。

コピペ→ 部分に入力するだけで結果が得られますのでよかったらご活用ください!

以下をそのままAIに入力してください。

⚠注意事項

本ツール(プロンプト)は生成AIを利用しています。AIの出力には不正確・誤解を招く表現が含まれる場合があります。

提供される内容は厳密な結論ではなく参考情報であり、ジョークアプリ程度の娯楽的ツールとしてご利用ください。

医療・健康に関する最終判断や治療方針の決定には使用せず、必要に応じて医師など専門家にご相談ください。

ご利用は自己責任でお願いいたします。

【入力用AIプロンプト】

以下は、「A 15-year cohort study of self-reported fermented soybean (natto) intake and all-cause mortality in elderly men」(Clinical Nutrition ESPEN 2025年8月)

の研究結果に基づいて作られた納豆習慣チェックです。

【この論文では、日本の65歳以上の男性2,174人を平均12年間追跡した結果】

・週3〜4回程度納豆を食べる人は、ほとんど食べない人に比べて全死亡リスクが約40%低下(ハザード比0.60)

・1日1回以上食べる人は約21%低下(有意差なし)

・ベースラインと5年後の両方で週3〜4回以上を維持した人は、その後の死亡リスクが約30%低下(ハザード比0.70)

・この傾向は年齢・BMI・飲酒・喫煙・塩分・他食品の摂取量を調整しても一貫して見られた

・循環器系死亡で特に低下傾向があった

という結果が得られました。

【質問(数値や短文だけでOK)】

・年齢(整数):

・性別(男性/女性):

・納豆を食べる頻度(例:「食べない」「週1回」「週3回」「ほぼ毎日」):

・過去5年間の納豆摂取頻度の変化(例:「ずっと同じ」「減った」「増えた」):

・1回の量(例:「半パック」「1パック」「2パック」):

・BMI(小数1桁まで):

・喫煙習慣(あり/なし):

・飲酒習慣(あり/なし):

・野菜や魚を食べる頻度(例:「ほぼ毎日」「週数回」「あまり食べない」):

・血圧の状態(例:「正常」「やや高め」「高い」):

【AIへの指示】

・上記回答をもとに、論文データに基づき全死亡リスク低下率を推定してください。

・「週3〜4回以上」の場合は約40%低下を基準に、「ほぼ毎日」は21%低下(有意差なし傾向)、「5年間継続」で30%低下を反映する。

・「減った」は効果減少、「増えた」は中程度の低下に調整する。

・循環器系死亡のリスク低下は週3回以上摂取で特に強いことを説明する。

・喫煙や野菜・魚摂取などの生活習慣も総合評価し、簡単な健康アドバイスを加える。

・最後に「あなたの納豆習慣の長寿貢献度」を3段階(高/中/低)で表示する。

AIに出力してもらった私の結果です✌️

私も長生きできそうです☺️

締めのひとこと

小さなパックに、長生きのヒントがつまっています

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。

これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。

本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。

記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。

コメント