結論「軽〜中等量の飲酒でも、アルツハイマー病の原因物質であるアミロイドβ(Aβ)が脳にたまるリスクが約3倍に高まる可能性があることが最新研究で示されました」

この記事はこんな方におすすめ

✅「毎日の1杯は健康に良い」と信じている方

✅家族に認知症の方がいて、自分の予防に関心がある方

✅赤ワインや地中海式飲酒が脳に良いと思っている方

✅お酒の“安全量”が本当に存在するのか知りたい方

時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ

🔴疑問:少量の飲酒なら体にいいんでしょ?

🟡結果:週2杯超でもアルツハイマー病の原因物質であるアミロイドβ沈着リスクが約3倍に。

🟢教訓:“適量”でも脳の老化や認知症リスクが進む可能性。控えるほど安全。

🔵対象:ギリシャの中高年195人(認知症なし)。遺伝子リスクに関係なく影響あり。

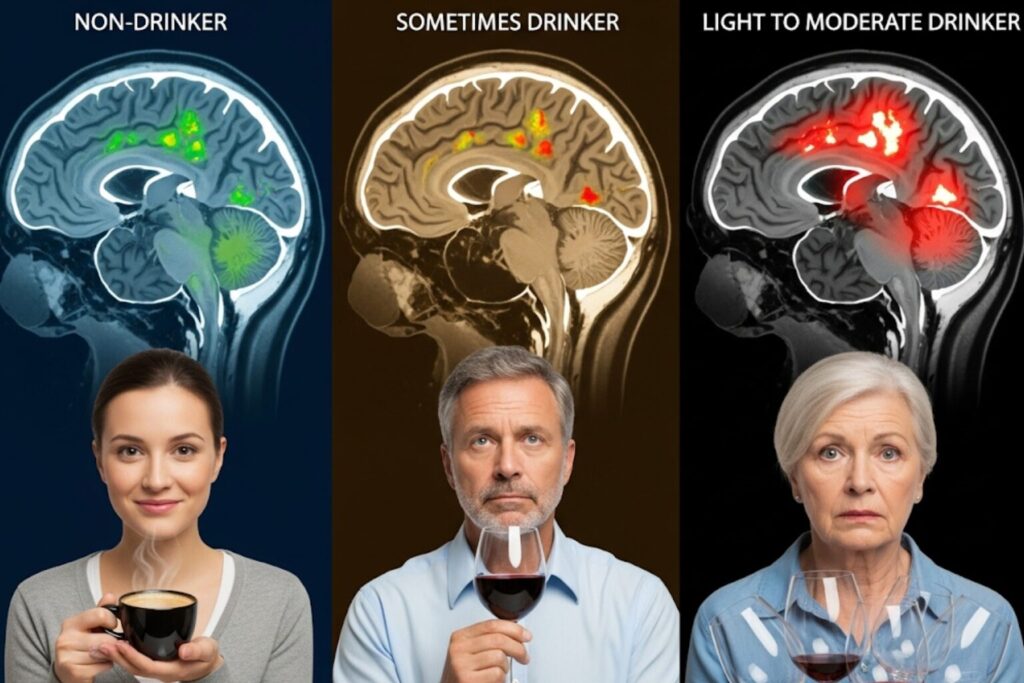

※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。

すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。

あらかじめご了承ください。

はじめに

皆さん、こんにちは!

皆さんはお酒はお好きですか?

わたしは本当にお酒が大好きで、毎日の晩酌が欠かせません。

健康のためには控えたほうがいいと頭ではわかっていても、

なかなかやめられないのが正直なところです。

以前、このブログでも

「アルコールは少量でも寿命を縮めるリスクがある」という研究をご紹介しました。

今回はまたまた気になるテーマ、

「アルコールと認知症の関係」についてです。

ご紹介するのは、栄養学と健康に関する国際的な学術誌、

ドイツ発の『European Journal of Nutrition(ヨーロッパ栄養学雑誌)』 に掲載された最新研究。

お酒好きとしては耳が痛い内容ですが、知っておくことで日々の選択が変わるかもしれません。

自己紹介

こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。

海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、

生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。

日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

※本記事は、PubMed掲載の査読付き論文をもとに、現役医師が一次情報をわかりやすく解説しています。

以下に出典を明示し、信頼性の高い医療情報をお届けします。

今回読んだ論文

“Associations of moderate alcohol intake with cerebrospinal fluid biomarkers of Alzheimer’s disease: data from the ALBION study”

(中等量のアルコール摂取とアルツハイマー病髄液バイオマーカーとの関連:ALBION研究データ)

Eur J Nutr. 2025 Apr 1;64(3):142.

PMID: 40167814 DOI: 10.1007/s00394-025-03651-8

掲載雑誌:European Journal of Nutrition【ドイツ:IF 4.5(2024)】 2025年4月

研究の要旨

研究目的

中高年の軽〜中等量飲酒がアルツハイマー病(AD)バイオマーカーに与える影響を調べる。

研究方法

ギリシャALBIONコホート195人(平均65歳、認知症なし)を対象に、飲酒頻度・パターンと髄液中Aβ、Tau指標の関連を解析。

研究結果

軽〜中等量飲酒はAβ蓄積リスクを約3倍に上昇させ、MADP高遵守も同様にAβやTau指標の悪化と関連。

結論

いわゆる「適量飲酒」でもADの前臨床段階で病理変化が進む可能性。

考察

心血管系に良いとされる飲酒パターンでも脳には負の影響があるかもしれず、アルコールの健康上の安全量は存在しない可能性を支持。

研究の目的

この研究の目的は、「軽〜中等量のお酒が本当に脳にとって安全なのか?」を確かめることです。

特に、アルツハイマー病の原因とされるアミロイドβ(Aβ)や異常なタウたんぱくが、飲酒の量や飲み方によってどう変化するのかを詳しく調べました。

これまでの研究では、飲酒の頻度だけに注目したものが多く、たとえば

・赤ワインかどうか

・食事と一緒に飲むか

・週に均等に分けて飲むか

といった「飲酒パターン」まで考慮した調査はほとんどありませんでした。

そこで今回の研究では、認知症のない中高年を対象に、飲酒の頻度と飲酒パターンの両方を同時に分析し、

脳内のアルツハイマー病関連物質との関係を明らかにしようとしました。

研究の対象者と背景

対象者

この研究の対象は、ギリシャ・アテネにある大学病院の認知症外来を受診した40歳以上の男女195名です。

年齢・性別

平均年齢は65歳。女性は66%を占めます。

対象者は、認知症の診断がないか、軽い物忘れ(軽度認知障害)の段階にとどまっていました。

健康背景

参加者の多くは、家族にアルツハイマー病の既往があるか、自分の記憶力に不安を感じて受診した人たちです。

そのため、病気の症状が出る前の「予防的研究」に適しています。

文化的背景

ギリシャでは地中海式の食生活が広く根付いており、赤ワインを食事と一緒に少量ずつ飲む習慣が一般的です。

この文化背景は、日本の飲酒習慣とは異なりますが、「適量飲酒」という考え方が広く存在する点では共通しています。

研究の手法と分析の概要

研究デザイン

今回の研究はもともと長期追跡のための研究から、現時点のデータを切り出して解析した観察研究(横断研究)です。

一時点で参加者の生活習慣と脳の状態を調べ、その関係を統計的に分析しました。

データ収集

・食事と飲酒の記録:4回の詳細な24時間食事記録(平日3日+休日1日)を実施。

・脳の状態の測定:腰から髄液を採取し、アルツハイマー病関連物質(Aβ42、Tau/Aβ42比、リン酸化Tau/Aβ42比)を測定。

アルツハイマー病関連バイオマーカー

この研究では、アルツハイマー病のごく早い段階で変化する3つの脳脊髄液(CSF)中の物質を測定しました。

これらは「脳の健康のバロメーター」として、症状が出る前の異常をとらえる指標です。

Aβ42(アミロイドβ42)

脳の神経細胞から作られるタンパク質。

通常は分解・排出されますが、処理しきれないとかたまり(プラーク)になって脳内に沈着します。

沈着が進むと神経細胞同士の情報伝達が妨げられ、やがて細胞死や記憶力の低下につながります。

脳脊髄液中のAβ42が低い=脳内に沈着してしまった分が多い=すでに脳がダメージを受け始めている可能性のサイン。

Tau/Aβ42比

タウたんぱくは神経細胞内の「レール(微小管)」を安定させる働きをします。

異常化したタウは神経内で絡まり、構造を壊し、神経損傷を引き起こします。

比率が高い=アミロイド沈着(細胞死や記憶障害)+神経損傷の両方が進行している可能性=脳の老化や認知症への道筋がすでに始まっているかもしれない状態。

リン酸化Tau/Aβ42比(p-Tau/Aβ42比)

タウたんぱくが異常な化学変化(リン酸化)を受けたもの。

アルツハイマー病に特有の神経破壊プロセスと強く関連します。

比率が高い=病気の進行がさらに進んだ段階=将来、症状が現れるリスクが高まっている可能性。

飲酒パターンの分類

飲酒頻度

・禁酒(0杯/週)

・時々飲む(週2杯以下)

・軽〜中等量飲む(週2杯超)

地中海式アルコール摂取パターン(MADP)スコア

MADPスコアは、単なる飲酒量ではなく「飲み方の質」を評価する指標です。

地中海沿岸地域でよく見られる健康的とされる飲酒習慣を点数化しています。

スコアは0〜9点で、次の条件に当てはまるほど点数が高くなります。

1.適量飲酒(男女で定められた基準以内)

2.週全体に分散して飲む(一気飲みしない)

3.ワインを好む(特に赤ワイン)

4.食事と一緒に飲む

5.蒸留酒(スピリッツ)をあまり飲まない

6.赤ワインを選ぶ割合が高い

7.過剰な飲酒機会を避ける

・高スコア(5〜9点):地中海式の飲み方に近い

・低スコア(1〜4点):一部は地中海式だが不十分

・0点:禁酒または全く地中海式でない飲み方

このスコアは心血管系の研究で使われたことはありましたが、認知症や脳の健康との関連で使われたのは今回が初めてです。

分析方法

・ロジスティック回帰分析を用い、飲酒習慣と脳内物質の異常の関係を数値化。

・年齢、性別、教育年数、総カロリー摂取量、地中海式食事スコアなどを調整して、飲酒以外の要因の影響を減らしました。

【補足:各種用語】

観察研究(横断研究)

ある時点での状態を比較し、関連を探る研究方法。因果関係は証明できませんが、傾向をつかむのに有効です。

ロジスティック回帰分析

ある出来事(ここではAβ蓄積)が起きる確率を、複数の要因と結びつけて評価する統計手法。

オッズ比(OR)

数値が1より大きいほど、その出来事が起こる可能性が高まります。

p値

偶然の結果である可能性を示す値。0.05未満なら「偶然の可能性が低い」とされます。

研究結果

軽〜中等量の飲酒とアミロイドβ蓄積

週に2杯を超える軽〜中等量飲酒者は、飲まない人に比べてアミロイドβ(Aβ)が脳にたまるリスクが約3倍高いことが分かりました。

さらに、このグループではAβ42濃度やAβ42/40比が低く、脳内でアミロイドが沈着しているサインと考えられます。

アミロイド沈着は神経細胞同士の情報伝達を妨げ、長期的には記憶力の低下や細胞死につながると考えられています。

| 飲酒習慣 | Aβ蓄積リスク(オッズ比) | 統計的有意性 |

| 飲まない | 1(基準値) | — |

| 時々飲む(週2杯以下) | 約1.25 | 有意差なし |

| 軽〜中等量(週2杯超) | 約2.98 | 有意(p<0.05) |

軽〜中等量飲酒者は平均年齢が約63歳と比較的若く、すでにAβ蓄積が多いことも特徴です。

飲酒パターンと脳の健康

地中海式アルコール摂取パターン(MADP)の高スコア群では、Aβ蓄積に加えて、p-Tau/Aβ比やTau/Aβ比の高さ、Aβ42濃度とAβ42/40比の低下も見られました。

・Tau/Aβ42比やp-Tau/Aβ42比が高い → アミロイド沈着に加えて神経損傷も進行している可能性

・これらは脳の老化や認知症発症リスクが上昇しているサインと考えられます。

一方、MADPの低〜中スコア群では、非飲酒群との有意差はほとんど見られませんでした。これは、飲み方の質も脳の健康に影響することを示しています。

心血管系の健康維持に良いとされる地中海式の飲み方(赤ワインを食事とともに、少量ずつ)は、本研究ではむしろ脳のアミロイド沈着や神経損傷の指標の悪化と関連していました。

飲酒量ゼロ群と時々飲む群の比較

週2杯以下の「時々飲む」群は、非飲酒群と比べてAβやTau関連の指標に大きな差はなく、この範囲の飲酒では脳バイオマーカーへの影響は目立たない可能性があります。

エネルギー摂取と生活背景

軽〜中等量飲酒者は総摂取カロリーが多い(約2040 kcal/日、他群は約1660〜1630 kcal/日)。

また、男性が多く、教育年数も長い傾向が見られ、脂質摂取がやや多い傾向もありました。

遺伝的要因との関係

APOE ε4遺伝子型の有無によって、飲酒とバイオマーカーの関連は大きく変わりませんでした。

APOE ε4型はアルツハイマー病のリスクを高める遺伝子タイプですが、今回の結果は、この遺伝子を持たない人でも飲酒による脳の変化が見られたことを意味します。

つまり、遺伝的リスクが低くても生活習慣による影響は避けられない可能性があります。

統計的信頼性

年齢、性別、教育年数、BMI、喫煙歴、エネルギー摂取量などを調整した解析でも結果は有意であり、単なる生活習慣の差では説明できない関連と考えられます。

研究の結論

脳にとって安全とは限らない飲酒

「少しのワインは健康に良い」という話は耳にしますが、脳にとっては必ずしも安全とは限りません。

今回の研究では、特に比較的若い年齢層でも、軽〜中等量の飲酒でアミロイド沈着や神経損傷の兆候が増える可能性が示されました。

生活習慣の見直しが記憶力を守る鍵

遺伝的リスクが低い人でも、日々の飲酒習慣が脳の変化に影響する可能性があります。

飲酒量と飲み方を見直すことが、将来の記憶力や脳の健康を守る第一歩になるかもしれません。

【礼次郎の考察とまとめ】

著者の考察:なぜこうなったのか

研究者たちは、アルコールの脳への影響は「どれくらい飲むか」だけでなく、「どんな飲み方をするか」にも左右されると考えています。

例えば、地中海式飲酒パターン(MADP)は、

・食事と一緒に

・少しずつ赤ワインを

・ゆっくり楽しむ

という飲み方が中心で、ワインに含まれるポリフェノールや抗酸化成分が体に良い働きをする可能性があると言われています。

でも、量が“中程度”でも、

・飲むタイミング

・飲み方(例:まとめて飲む)

・飲む頻度

によっては、そのメリットよりもアルコールの害が勝ってしまうことがあります。

特に、アルコールは脳で炎症や酸化ストレスを起こし、長い時間をかけて神経細胞を少しずつ傷つけます。

その結果、アミロイドがたまりやすくなったり、神経が損傷されてしまうと考えられます。

日常生活への参考

一般の方にとって大切なのは、「量だけでなく飲み方の質も大事」ということです。

・毎日少しずつ飲むより、休肝日を設ける

・酔うまで飲まず、食事と一緒に楽しむ

・水やノンアル飲料をうまく取り入れる

こうした工夫は、脳だけでなく肝臓や心臓の健康にも役立ちます。

また、「自分は遺伝的リスクが低いから大丈夫」という考えは危険で、生活習慣によるリスクは誰にでも及び得ます。

おまけ:実生活に役立つ・自分専用AIプロンプト

『飲酒習慣リスク診断』

ChatGPTやGeminiなどのAIに入力して、自分の現在の『飲酒習慣リスク診断』を自動判定できるプロンプトを作りましたので掲載させていただきます。

コピペ→ 部分に入力するだけで結果が得られますのでよかったらご活用ください!

⚠注意事項

本ツール(プロンプト)は生成AIを利用しています。AIの出力には不正確・誤解を招く表現が含まれる場合があります。

提供される内容は厳密な結論ではなく参考情報であり、ジョークアプリ程度の娯楽的ツールとしてご利用ください。

医療・健康に関する最終判断や治療方針の決定には使用せず、必要に応じて医師など専門家にご相談ください。

ご利用は自己責任でお願いいたします。

【入力用AIプロンプト】

私は以下の飲酒習慣と生活習慣があります。

【飲酒習慣】

・週に 日飲む

・1回あたり 杯

・主に飲むお酒の種類: (例:赤ワイン、ビール、日本酒)

・飲む時間帯: (例:夕食時、寝る前)

・飲むスピード: (例:ゆっくり1〜2時間、短時間で一気に)

【生活習慣】

・食事の傾向: (例:和食中心、脂っこい洋食が多い)

・運動習慣: (例:週1回のジョギング、ほぼしない)

・平均睡眠時間: 時間

【参考データ:European Journal of Nutrition, 2025, ALBION study】

・対象は約63歳の健常成人

・軽〜中等量飲酒(週2杯超)は、非飲酒者に比べて脳にアミロイドβ(Aβ)がたまるリスクが約3倍高い(オッズ比2.98, p<0.05)

・Aβ42濃度およびAβ42/40比が低下 → 脳内沈着のサイン

・Tau/Aβ42比・p-Tau/Aβ42比が上昇 → 神経損傷とアミロイド沈着が同時進行している可能性

・この傾向はAPOE ε4遺伝子型の有無にかかわらず認められた

・週2杯以下の飲酒では非飲酒群との差はほぼなし

【補足説明】

・Aβ42が低い=脳内にアミロイドが沈着(アルツハイマー病の早期兆候になりうる)

・Tau/Aβ42比やp-Tau/Aβ42比が高い=アミロイド沈着+神経損傷が進行している可能性

【依頼内容】

・改善策は「今日からできる簡単な行動」として提示してください

・上記データと私の飲酒・生活習慣を比較して、脳の健康リスクをわかりやすく解説してください

・リスクの程度を「高・中・低」の3段階で評価し、その根拠も説明してください

・将来の認知症リスクを生活習慣も含めて総合的に判断してください

・飲酒量・飲み方・生活習慣それぞれに対して改善策を3つずつ提案してください(合計9個)

酒呑みの私のアルツハイマーリスクを評価してもらいました!

やばい、リスク高い・・・そりゃそうか、毎日飲んでますもんね🍺笑

締めのひとこと

休肝日は、脳へのプレゼントでもありました

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。

これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。

本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。

記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。

コメント