結論「昼寝は「30分以内」が健康の分かれ道。1時間以上寝ると、脂肪肝のリスクが最大2倍以上に跳ね上がることがわかりました」

この記事はこんな方におすすめ

✅昼寝を健康習慣として取り入れている方

✅健康診断で「脂肪肝」と言われたけれど理由がピンとこない方

✅運動不足や生活リズムの乱れが気になる中高年世代

✅睡眠と病気の関係に関心があるヘルスケア従事者や家族

時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ

🔴疑問:昼寝は体に良いからいくら寝てもいいんだよね?

🟡結果:1時間以上の昼寝で、肝臓に脂肪がたまりやすくなるリスクが約1.6倍

🟢教訓:昼寝は20〜30分が理想。それ以上は健康へのリスクに

🔵対象:アジア人・ヨーロッパ人を含む大規模研究。私たち日本人にもあてはまる可能性が高い内容です。

※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。

すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。

あらかじめご了承ください。

はじめに

皆さん、こんにちは!

40代も半ばに差しかかると、じわじわと体力の衰えを感じる日が増えてきます。

特に昼ごはんを食べた後、もうどうにも抗えないレベルの眠気に襲われる…。

若い頃は「眠いな〜」程度だったのが、今や「寝なきゃ無理!」レベル。

30分強しかない昼休みはもはや「ランチタイム」ではなく「仮眠チャレンジ」。

毎日数分でご飯をかきこみ、残りの時間は一秒でも長く目を閉じることに命をかけています(笑)

それでも、たった10分眠るだけで脳が再起動したみたいにクリアになるんですよね。

ただし問題は休日。食後にちょっと横になったら、気づけば外が真っ暗。

せっかくの休日を寝て終える…

そんな自己嫌悪にも似た虚しさが、もはや最近の定番の展開です。

本日ご紹介するのは、そんな“お昼寝大好きさん”にとって衝撃的かもしれない最新研究。

実は、「30分以上の昼寝」が健康に悪影響を及ぼす可能性があるという驚きの内容なんです。

この論文は、ニュージーランドの医学出版社Dove Medical Pressが発行する、国際的な睡眠医学専門誌『Nature and Science of Sleep』に掲載されたもの。

今回はこの論文をもとに、「昼寝と脂肪肝の意外な関係」について、わかりやすく解説していきます!

自己紹介

こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。

海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、

生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。

日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

※本記事は、PubMed掲載の査読付き論文をもとに、現役医師が一次情報をわかりやすく解説しています。

以下に出典を明示し、信頼性の高い医療情報をお届けします。

今回読んだ論文

“Excessive Daytime Napping Increases the Risk of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Meta-Analysis and a Mendelian Randomization Study”

(過剰な日中の昼寝は非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)のリスクを高める:メタ解析とメンデルランダム化研究)

Nat Sci Sleep. 2024 Jul 24:16:1067-1074.

PMID: 39071543 DOI: 10.2147/NSS.S468444

掲載雑誌:Nature and Science of Sleep【ニュージーランド】 2024年7月

研究の要旨

研究目的

昼寝と非アルコール性脂肪性肝疾患(Non-Alcoholic Fatty Liver Disease:NAFLD)の間に因果関係があるかを解明する

研究方法

105のSNPを用いた2サンプルMR分析(UK Biobankデータ)と6件の研究を統合したメタ解析(合計35,928名)

研究結果

30分超の昼寝はNAFLDのリスクを有意に高め、遺伝的な昼寝傾向もNAFLDリスクを約2.3倍に上昇させる

結論

30分以上の昼寝はNAFLDリスクの増加に因果的に関与する可能性がある

考察

インスリン抵抗性、炎症反応、脂質代謝異常などが関与する可能性があり、昼寝習慣の見直しが予防の鍵となる

研究の目的

この研究では、「昼寝の長さと、肝臓に脂肪がたまる病気(非アルコール性脂肪肝疾患:Non-Alcoholic Fatty Liver Disease 以下NAFLD)との間に、因果関係があるのか?」を明らかにすることが目的とされました。

実はこれまでにも、昼寝をよくする人にNAFLDが多いという報告はありました。

しかしそれらの多くは観察研究で、「昼寝をするから脂肪肝になる」のか、

逆に「脂肪肝で疲れやすいから昼寝する」のか、はっきりとした答えは出ていなかったのです。

そこで本研究では、遺伝的な体質(昼寝しやすいかどうか)を手がかりに、「昼寝がNAFLDの原因となるのか?」という因果関係に踏み込んで検証されました。

同時に、これまでの複数の観察研究のデータも合わせて分析し、より確かな結論を導き出すことを目指しています。

研究の対象者と背景

この研究は、2つの異なるアプローチから昼寝と脂肪肝(NAFLD)の関係を調べました。

① 観察研究(メタ解析)の対象

中国・イランを中心とした6つの研究

対象者:合計35,928人

年齢層:主に中高年の一般成人

NAFLDは超音波検査などで診断されている

② 遺伝子分析(メンデルランダム化)の対象

イギリスのUK Biobank(バイオバンク)という大規模データベース

対象者数:約45万人(ヨーロッパ系住民)

昼寝習慣とNAFLDの遺伝的な傾向を分析

人種的な注意点

観察研究ではアジア人(中国・イラン)、遺伝子研究ではヨーロッパ人が対象です。

そのため、日本人にとっても昼寝習慣の影響に関する参考情報として有用ですが、生活環境や体質の違いがあることも考慮すべきです。

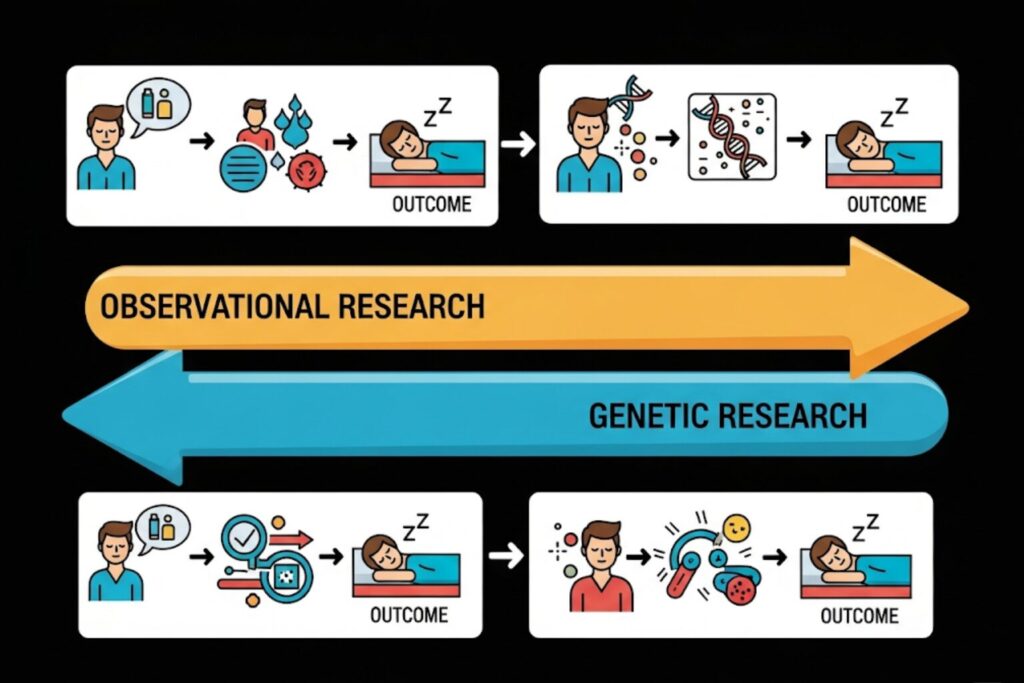

研究の手法と分析の概要

この研究では、「昼寝とNAFLDの関係は、本当に“原因と結果”なのか?」を確かめるために、

2つの異なるアプローチ(=調べ方)を組み合わせて分析しています。

なぜ2つの方法を使ったの?

実は、1つの方法だけでは「昼寝が原因でNAFLDになる」とまでは言い切れないんです。

そこで、この研究では

「現実世界での傾向を知るための方法」と、

「本当に“原因かどうか”を調べるための方法」

という、役割の違う2つの手法をセットで使っています。

それぞれのやり方を、以下でわかりやすく説明します。

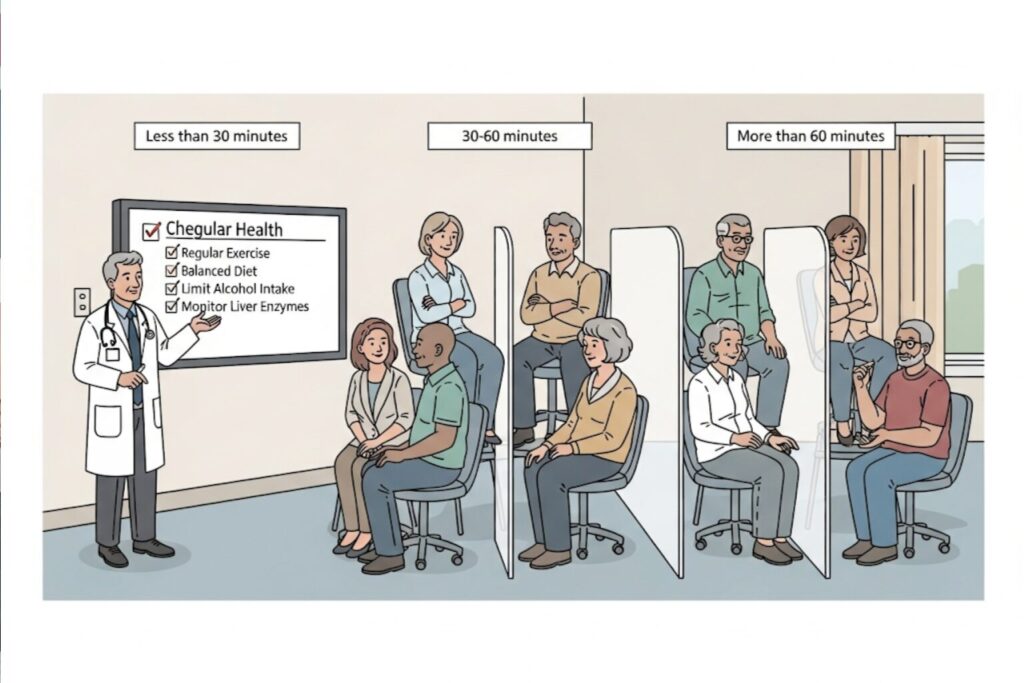

①【観察データの分析】過去の研究をまとめた「メタ解析」

これは、「現実に昼寝をしている人たちが、どれくらいNAFLDになりやすいか?」を調べたものです。

具体的には…

・中国とイランの6つの研究をまとめて分析(合計35,928人)

・「昼寝の長さ(していない/30分未満/30〜60分/60分以上)」ごとに分けて比較

・NAFLDの診断は主にエコー検査で行われている

この手法では、実際の生活に近いデータを使って、「関係があるかどうか」はよくわかります。

でも、「本当に昼寝が原因でNAFLDになったのか?」までは、はっきりとは言えません。

②【遺伝子情報の分析】「メンデルランダム化」という因果関係を調べる方法

こちらはちょっと特殊ですが、とても強力な分析方法です。

「生まれつき昼寝しやすい体質の人」がNAFLDになりやすいか?を見ることで、

昼寝とNAFLDに「原因と結果」の関係があるかを検証します。

具体的には…

・イギリス(ヨーロッパ系住民)の約45万人の遺伝子データ(UK Biobank)を使用

・昼寝に関係する遺伝子を105個抽出

・それをもとに、昼寝体質の人がNAFLDになりやすいかどうかを統計的に分析

【補足】「メンデルランダム化」

これは簡単に言えば、「遺伝子を使った自然な実験」のようなもの。

私たちの遺伝子は生まれつき決まっていて、生活習慣や環境の影響を受けません。

だから、「昼寝体質の遺伝子」を持つ人がNAFLDになりやすいのなら、それはほぼ“昼寝が原因”と考えられるのです。

なぜこの2つを組み合わせたの?

・「観察研究」は実生活に近く、傾向がよくわかる

・「メンデルランダム化」は生活習慣の影響を排除し、因果関係を検証できる

つまり、この研究は、

「現実に起こっていること」と「本当の原因かどうか」

の両方を同時に明らかにしようとした、非常に信頼性の高い構成になっています。

| 項目 | メタ解析(観察研究) | メンデルランダム化(遺伝子研究) |

| 対象者の地域・人種 | 中国・イラン(アジア人) | イギリス(ヨーロッパ系) |

| 対象人数 | 35,928人 | 約45万人 |

| 何を調べたか | 昼寝の長さとNAFLDの関係 | 遺伝子的に昼寝しやすい人のNAFLDリスク |

| 強み | 現実の生活に近いデータ | 因果関係が検証できる |

| 弱み | 因果関係ははっきりしない | 遺伝体質の偏りがある |

| わかること | 昼寝とNAFLDの“関係” | 昼寝がNAFLDの“原因”か |

“見た目の関係”だけじゃなくて、“本当にそれが原因なの?”まで調べた、ちょっと賢い研究”なんです。

ぶっちゃけ、読み解くのは難解でした・・・笑

研究結果

昼寝が長すぎると、脂肪肝(NAFLD)のリスクが高まる

まず、「観察研究(メタ解析)」の結果では、

昼寝の時間が長い人ほど非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)になるリスクが高まる

ことが明らかになりました。

診断には主に超音波検査が用いられています。

観察研究の要点

昼寝の長さとNAFLDリスクの関係は、以下のように段階的に増加していました

| 昼寝の長さ | NAFLDのリスクの上昇(目安) |

| 30分未満 | 変化なし(基準) |

| 30〜60分未満 | わずかに上昇(有意差あり) |

| 60分以上 | 約1.6倍に上昇(統計的に有意) |

特に1時間以上の昼寝は、リスクの大幅な上昇と明確に関連していました。

一方で、30分未満の昼寝ではリスク上昇は認められていません。

「昼寝をまったくしない人」と比べて、30分未満の昼寝をする人では、NAFLDのリスク上昇は統計的に有意ではありませんでした。

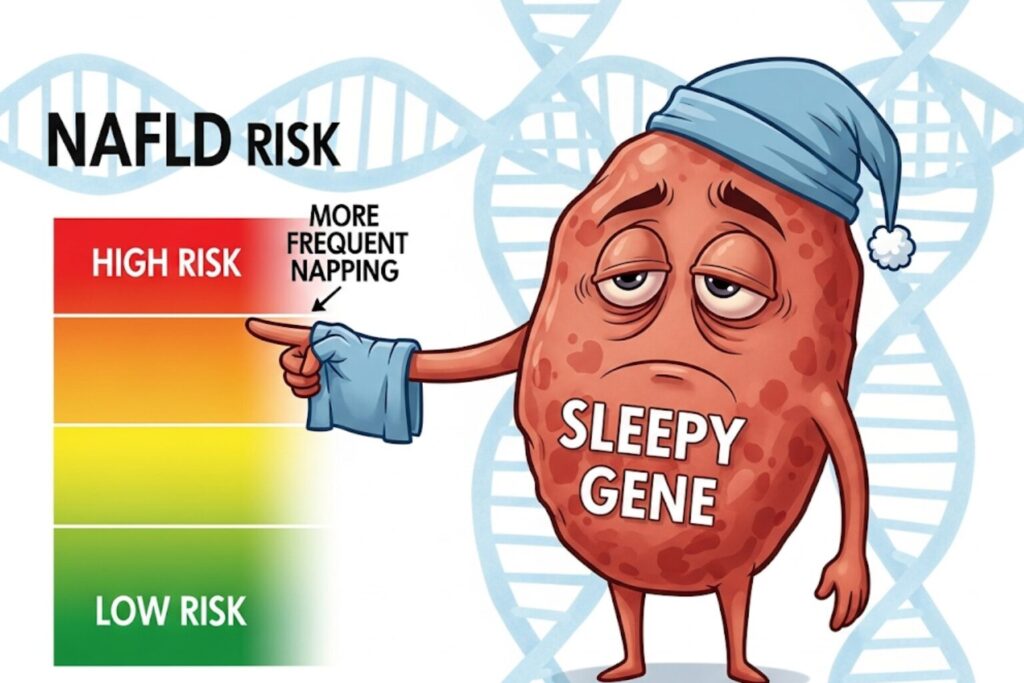

遺伝子からも同じ傾向が明らかに

次に、「メンデルランダム化(遺伝子研究)」の結果です。

この研究では、昼寝しやすい体質に関連する105の遺伝子をもとに、

「もともと昼寝しやすい人」がNAFLDになりやすいかどうかを分析しました。

遺伝子研究の要点

IVW法(主解析)、MR-Egger法、加重中央値法など、複数の統計手法を用いて検証した結果、

すべての手法で「昼寝体質 → NAFLDリスク増」という一貫した結果

が得られました。

つまり、「どの角度から見ても昼寝しすぎはリスクになる」という、非常に安定した証拠が得られているのです。

また、感度分析でも因果推定にバイアス(偏り)は認められず、この因果関係の信頼性は高いとされています。

また、「NAFLDのほうが眠気を引き起こしているのでは?」という逆方向の因果関係についても検証されましたが、その可能性は認められませんでした。

つまり、昼寝のしすぎが先で、その結果としてNAFLDリスクが高まるという方向性が支持されています。

変化がなかった要素:夜間の睡眠時間との比較

夜間の睡眠時間はNAFLDリスクとの関連が見られませんでした。

つまり、夜にたくさん寝ていても、昼寝の影響は別物として考える必要があります

以上より

・実生活に基づく観察データでも、

・遺伝子を使った因果推定でも、

⇒「昼寝のしすぎはNAFLDリスクを高める」

という一致した結果が得られました。

さらに、逆因果やバイアスも否定され、信頼性の高い知見だといえます。

研究の結論

昼寝の「長さ」が、肝臓の健康に影響する可能性

この研究では、

✅️昼寝を1時間以上する人は、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)のリスクが有意に高くなる

ことがわかりました。

また、遺伝子の傾向を使って調べた解析でも、

✅️昼寝しやすい体質そのものがNAFLDのリスクと関連している

ことが示されています。

一方で、30分未満の短い昼寝はリスクの上昇と結びつかず、健康面では安全である可能性が高いと考えられます。

つまりこの研究は、「昼寝=悪」ではなく、

✅️“昼寝の時間”がリスクを分ける重要な要素である

ことを示しています。

【礼次郎の考察とまとめ】

なぜ昼寝が肝臓に影響するのか?(論文著者の見解)

著者らは、昼寝のしすぎがNAFLDを引き起こす理由として、以下のような可能性を挙げています。

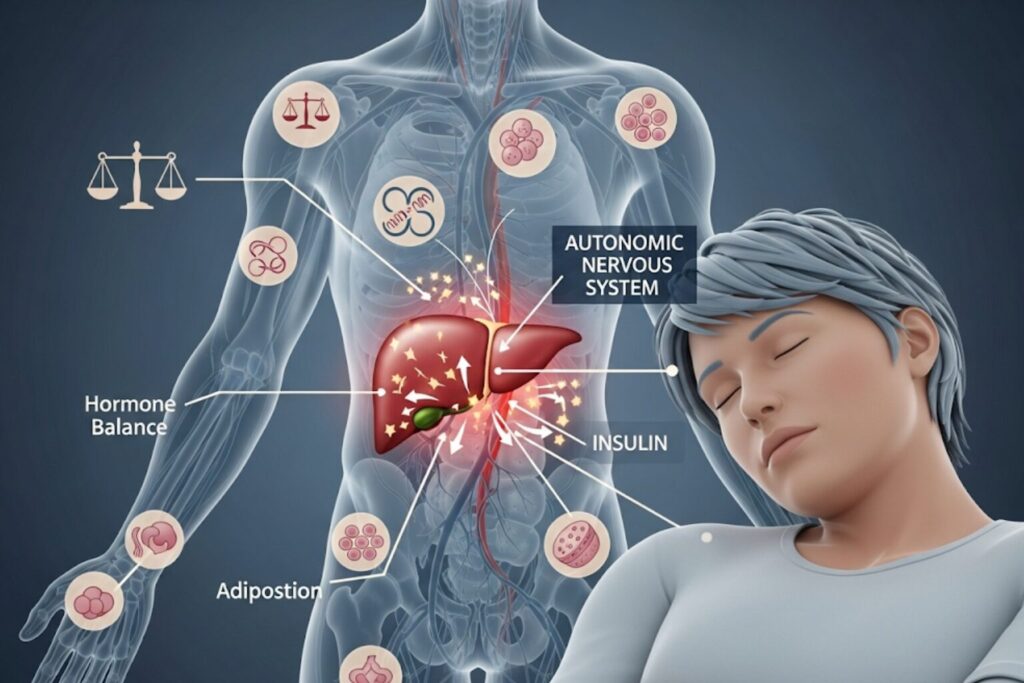

自律神経とホルモンの乱れ

長い昼寝をとると、交感神経と副交感神経の切り替えが乱れ、

体内の代謝や血糖コントロールに悪影響を及ぼすと考えられています。

インスリン抵抗性や体脂肪蓄積

昼寝しすぎるとインスリンの効きが悪くなり(インスリン抵抗性)、内臓脂肪がたまりやすくなります。

これが肝臓に脂肪が沈着する一因になると考えられています。

生活習慣全体の影響

長時間昼寝をする人は、活動量が少なかったり、食事時間が不規則だったりといった傾向もあり、

これらがNAFLDのリスクと重なる可能性もあります。

私たちの生活にどう活かせるか?(一般読者へのまとめ)

昼寝は「悪」じゃない。でも「長すぎる昼寝」は注意

リスクが明確に上がるのは60分以上の昼寝。

一方で30分未満の短い昼寝(パワーナップ)は、脳のリフレッシュにもなり、健康への悪影響も示されていません。

昼食後は「ちょっと休む」程度が◎

午後の眠気対策には、机にうつ伏せになって10〜15分だけ目を閉じるだけでもOK。

あくまで「軽く・短く・習慣的に」がコツです。

休日の“爆睡昼寝”は要注意!

時間がある休日ほど、気づけば2時間…なんてことも。

でもその昼寝が、肝臓にじわじわ負担をかけているかもしれません。

健康な昼寝のための3カ条

・昼寝は20〜30分以内にとどめよう

・起きた後は軽く体を動かしてリセット

・寝すぎを防ぐため、アラームを使うのも効果的

私の昼休みの10分昼寝はちょうどいい塩梅であったことがわかり安心しました!笑

締めのひとこと

お昼寝にも“ちょうどいい”があるんです。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。

これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。

本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。

記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。

コメント